— Ты только подумай, и ничего не сказала, — справившись со своим волнением и успокоившись, заговорила опять Елизавета Петровна, — я гляжу, что-то с девкой творится неладное, притихла, как варёная стоит у бочки, ни гу-гу. Идёт, качается, я ещё накричала на неё, думала, она дурачится. Ох, Аринка, Аринка!..

Елизавета Петровна опять завсхлипывала.

— Не надо, мам, мне совсем не больно. Вот только руки жжёт очень. — И Аринка разжала свои маленькие заскорузлые кулачки, на ладонях розовели полоски содранной кожи.

— О господи! Так и есть! Я так и знала, так и знала! Это Резвый, о, чтоб его разорвало! Он побежал, а она хотела его удержать, упала. Мог бы насмерть искалечить. О господи! И всё ты, ты! — в сердцах она набросилась на Симона. — Надо б было этого лоботряса Ивана послать, так тебе, видишь ли, ушицы захотелось. Всё для своей утробы хлопочешь! — И как в таких случаях бывало, Елизавета Петровна разошлась, всё к делу и без дела вспоминая, и всем досталось на орехи. Всё высказала.

Симон переминался с ноги на ногу, жене не перечил. Оно, конечно, и его вина есть, но ведь не он Аринку посылал Резвого перевязывать, а она. Однако жене ничего не сказал. В таких случаях самое лучшее молчать: за долгие годы совместной жизни с женой он хорошо её изучил, человека не переделаешь, коль таким родился.

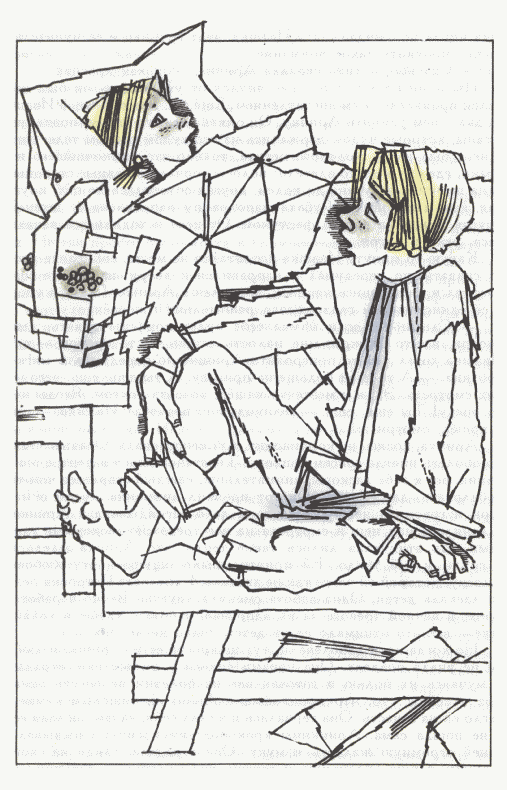

Аринку забинтовали старыми чистыми полотенцами с ног до головы. Бедро, бок и часть живота были в кровоподтёках и ссадинах. Она лежала притихшая, спокойная, виноватая. Здоровый глаз, утонувший в бинтах, как пленник выглядывал из своей западни.

Пригнали скот, и все разошлись по своим делам. Симон задержался на минутку. Желая подбодрить дочку, весело подмигнув, сказал:

— Не робей, дочка, в жизни всякое бывает. Чем чаще голову бьёшь, тем она крепче становится. До свадьбы всё заживёт. Ты — дочь крестьянская, должна в воде не тонуть, в огне не гореть, биться и не разбиваться! Но... но всё-таки, — тут Симон многозначительно поднял палец, — ты, Аринка, — неслух! Ты помнишь, что я тебе говорил, ты всё забыла, ай, дочка, беда мне с тобою. Лежи тихо, не вставай, я пошёл.

Оставшись одна, Аринка обрела наконец долгожданный покой. Прикрыв глаза, она почувствовала себя в мягкой качели. Кверху-вниз, кверху-вниз, мерно и тихо качаясь, убаюканная, она скоро заснула.

С болезнью Аринки дом словно опустел. Не слышно было её звонкого голоса, не мелькала перед глазами её порхающая фигурка. Все ходили словно в воду опущенные, и каждый чувствовал себя немного виноватым перед ней. Аринки явно не хватало всем.

Аринка лежала в маленькой угловой комнате, под новым лоскутным одеялом. Окна, занавешенные половиками, придавали комнате вид пасмурного дня. Спи, Аринка, отсыпайся. Но, как назло, спать не хотелось. Она лежала и прислушивалась к звукам, доходившим до неё со двора, с кухни.

На кухне громыхала вёдрами мать. Сейчас пойдёт за водой. Скрипнула калитка — это пришли с покоса Симон, Ивашка, Варя и Лида.

А с Лидой свершилось чудо: она так же неожиданно поправилась, как и заболела. Проснулась как-то утром и вдруг чувствует, что у неё совсем не болит спина. Вот нисколечко. Она осторожно прошлась по комнате, прислушалась: не болит, словно и вообще никогда не болела. Тогда Лида засмеялась, захлопала в ладоши, стала кружиться, танцевать и припевать: «Не болит, не болит». Счастливая, она с необыкновенным рвением набросилась на работу, её мучила совесть, что столько дней бездельничала из-за своей глупой спины, а бедная Варя и мать надрывались.

Вот дробно застучали босые пятки по лестнице. Это, конечно, Ивашка, в мгновение ока он предстал перед Аринкой.

— Ха, всё дрыхнешь?! — по привычке заорал он, но тут же спохватился. Как-никак, Аринка больна, и вид у неё уж больно несчастный. Из глубины бинтов поблёскивал голубой огонёк. Он смотрел на Ивашку дружелюбно и вопросительно. Ивашка выдавил из себя сочувственную улыбку. Потом громко шмыгнул носом, издавая звук, похожий на лягушечье кваканье, сказал: — Гляди-кась, чао те принёс. На, лопай! — И он поставил на табуретку, стоявшую у постели, маленькую корзиночку, искусно сплетённую из берёсты и наполненную с верхом лесной земляникой, крупной и сухой. А по краям корзиночки торчали ветки с листиками и ягодами. Было так красиво, что Аринка залюбовалась. Она никак не ожидала, что Ивашка, этот грубиян и её мучитель, может проявить такое внимание.

— Спасибо, — тихо сказала Аринка, — ой как красиво.

Ивашкин большой рот растянулся от уха до уха, он был доволен произведённым впечатлением. Ещё бы. Уж кто-кто, а Ивашка знал, чем удивить Аринку. Он опять квакнул носом, подтянул штаны, которые чудом держались на его худом тонком теле. Вид у него был как у молодого петуха, только что выскочившего из драки, где ему крепко влетело: волосы торчали в разные стороны, одна штанина засучена до колен, другая спустилась до пят, круглая, как макаронина. Рубаха наполовину заправлена в штаны, другая половина висела фартуком. От него исходили все запахи леса, реки и лугов.

Какую-то минуту Ивашка потоптался на месте, собираясь что-то сказать, но передумал и направился к двери, на пороге ещё постоял и, решившись наконец, вернулся к Аринке. Глядя в упор в её единственный глаз, сказал решительно и серьёзно:

— Слышь-ко, если мамка тебе будет конфеты давать, дык смотри, все-то не жри, мне малость оставь. А то смотри, — тут Ивашка хотел чем-то пригрозить Аринке, но передумал и мягко добавил: — А то ягод больше не принесу. А ты ешь, ешь, чего на них смотреть. Эх, я и местечко нашёл, красота кругом. Ягоды во, по ореху! Ты ешь, ешь, — великодушно потчевал Ивашка, — так я пошёл, смотри ж!

Аринка, косясь на корзиночку, блаженствовала. Оказывается, и поболеть иногда совсем неплохо. Ты становишься в центре внимания, все к тебе ласковы, внимательны, каждый старается чем-то побаловать, даже Ивашка и тот проявил внимание. А уж о матери и говорить нечего. Она то и дело заглядывала к Аринке, склонялась над нею и смотрела на неё тревожно-ласковыми глазами. Из этих глаз лилось такое тепло, что Аринка млела и в груди у неё таяло. Ей приятно было ощущать эту любовь и ласку, которой ей часто так не хватало. Елизавета Петровна редко ласкала детей. Одна забота сменяла другую. Вечно в работе, суете, в вечной тревоге за их здоровье, забота о хлебе, о хозяйстве — всё это отнимало её от детей, было не до них.

Но когда дети заболевали, тут щедрость её материнской любви не знала предела. Она ночами сидела у их постели, страдая и мучаясь их болью и готовая все их болезни перенести сама. Вот и сейчас: то, что произошло с Аринкой, тяжёлым камнем легло ей на совесть. Она терзалась и кляла себя, зачем послала её, а не пошла сама. Аринкины кровоподтёки и синяки вызывали в ней огромную жалость и муку. Она страдала, глядя на свою Аринку, такую худенькую и совсем ещё маленькую девочку.

Положив свою шершавую ладонь на голову Аринки, она озабоченно спрашивала:

— Головушка не болит? Не тошнит? Ладони не жжёт? Не хочешь ли чего?

— Чего-то хочу, но сама не знаю чего, — привередничала больная, чувствуя, что сейчас она имеет полное право на это и этим надо воспользоваться. Потом такого случая не подвернётся.

— Может быть, компотика сварить? Или кашки манной с малиновым соком?

— Хочу сладкого, но каши и компота не хочу, — говорила Аринка, рассчитывая на догадливость матери. Та, не говоря ни слова, направилась в чулан, долго там бренчала тазами и вёдрами. Не так просто было достать спрятанные конфеты. А прятать их приходилось из-за этого прохвоста Ивашки. Любил он их безмерно и есть мог целый день. Елизавета Петровна всегда припрятывала для себя (любила после бани попить чаю с конфетами), но этот сладкоежка, Ивашка, не мог найти себе покоя до тех пор, пока не найдёт их и не съест. Поэтому Елизавете Петровне приходилось прятать в такие места, что порой и сама не находила.

Но вот заветные конфеты в руках у Аринки, целых три! Большие, в красивых серебряных обёртках. Она уже ощутила их вкус во рту, но есть медлила, желая продлить удовольствие. Но вдруг, откуда ни возьмись, словно из-под пола, как нечистая сила, вырос перед ней Ивашка. Держался он невозмутимо: вот шёл мимо и зашёл, на конфеты Аринки не обращал никакого внимания, делал вид, что его интересует совсем другое и он занят своими мыслями.