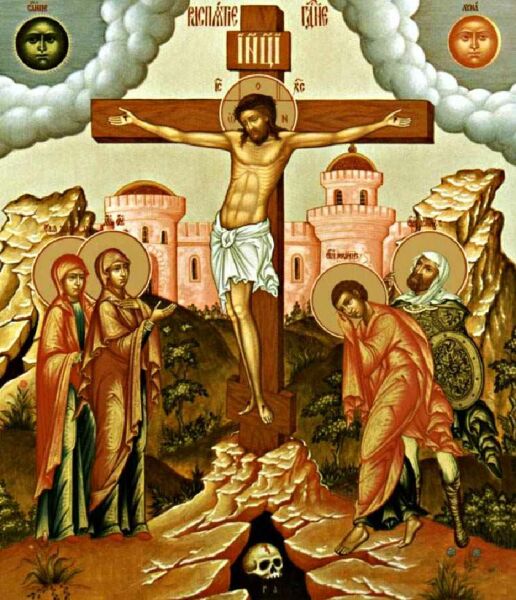

Важность этой надписи в том, что здесь особо подчеркивается право Иисуса на Иудейское Царство. В церкви принято также делать и скульптурные изображения распятого Иисуса.

«В средней части храма вместе с другими иконами считается обязательным иметь образ Голгофы — большой деревянный Крест с образом распятого Спасителя, часто сделанный в натуральную величину — в рост человека. Крест делается восьмиконечным с надписью на верхней короткой перекладине «IНЦI» (Иисус Назорей Царь Иудейский)» (8, стр. 27).

Аналогичное понимание роли Иисуса как Иудейского Царя вошло и в католицизм. Многочисленные рисунки, скульптуры, изображения распятого Иисуса там неизменно сопровождаются надписью «INRI».

В Гамбурге, на католических кладбищах, встречаются захоронения, украшенные статуями распятого Иисуса. И над его головой неизменно помещается надпись, часто золотом, по камню: „INRI“. Знакомые местные немцы были буквально поражены, узнав впервые, кажется, только от меня, что эта аббревиатура означает «Иисус Назорей, Царь Иудейский»… Казалось бы, какая связь между немцами-католиками и царем иудейским? Оказывается, самая прямая. (Случайно увидел в «новостях» ТВ репортаж из Праги. Какие-то местные вандалы осквернили статую на городской площади: распятие Христа. Они сорвали металлические ивритские буквы со скульптуры и побросали их на землю. Характерно, что надпись на статуе „INRI“ хулиганы не тронули: возможно, они и не подозревали, что она означает.)

О приходе первого еврея в языческую Русь

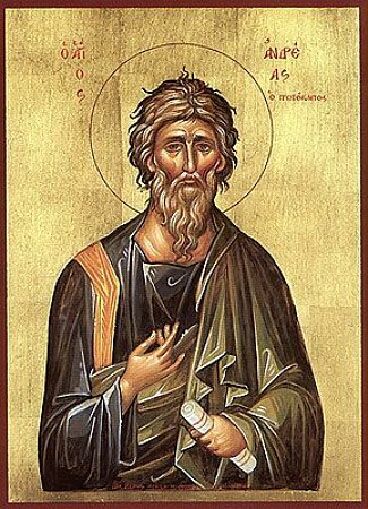

Проникновение на Русь еврейской традиции и религиозной культуры происходило в три этапа. Эти страницы русской истории связаны с именами Андрея Первозванного, святых равноапостольных монахов Кирилла и Мефодия, а также с именем киевского князя Владимира, принявшего православное христианство в Древней Руси. Среди указанных «культуртрегеров» еврей был только один, самый первый, апостол Андрей Первозванный. Имя «Андрей» в переводе с древнегреческого означает «мужественный».

«Имя (Андрей — С.Г.) дало историкам основание считать, что апостол был «эллинистом», то есть иудеем с греческим образованием» (14, стр. 550).

Мы уже рассказывали (10), что поначалу этот самый Андрей, простой еврейский рыбак с озера Галилейского (Генисаретского), привозивший на рынок «шаланды, полные кефали», был членом подпольной секты Иоанна Крестителя. Еще один, новый член этой секты, подающий надежды неформальный лидер по имени Иисус, соблазнил простодушного Андрея, а заодно и его брата Симона (впоследствии под именем Петра основавшего Римскую церковь и ставшего первым римским папой), перейти к нему в сторонники-соратники простой идеей. Вот, дескать, вы тут с братом ловите рыбу, но «идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков» (Мф. 4:19). И Андрей первым тут же последовал за ним, за что и получил прозвище «Первозванный».

Таким образом, святой апостол Андрей оказался дважды первым: он первым откликнулся на призыв Иисуса перейти в новую секту и, спустя лет тридцать, первым из евреев ступил на русскую землю. Вот он, самый первый из первых, изображен на старой русской иконе.

Апостол Андрей принес на Русь «благую весть», учит нас церковь. Весть о том, что пришло «спасение» язычникам. Разумеется, если они вовремя покаются в грехах и уверуют в Бога единого: Бога-Отца, Бога-Сына, Бога-Святого Духа, а также в Богоматерь, святых ее родителей, и бесчисленный сонм прочих святых. Церковная легенда о посещении Руси святым апостолом Андреем не совпадает с научными данными. Согласно последним, Андрей был назореем, одним из первых основателей секты эбионитов, никак не признававших «божественность» Иисуса и, тем более, «троичность» единого Божества (10). Но нам важна именно церковная трактовка событий. Итак, что еще принес Андрей в своем «багаже»?

Он принес язычникам — славянам понятие о «законе», имеется в виду Моисеев закон. Это те самые известные «десять заповедей», или «десятословие», «декалог», своего рода новый моральный кодекс повседневного поведения человека. Десять заповедей, указывающих человеку — что можно, а что нельзя делать с точки зрения морали и «страха Божьего». Иногда говорят, что эти десять заповедей принес в мир Иисус Христос. Но это не так. Их принес пророк Моисей. Иисус же принес в мир другие, так называемые заповеди блаженства, их только девять. Вот что говорит о десяти заповедях «Краткая энциклопедия православия»:

«Ветхозаветным законом, или законом строгой правды, называются заповеди, переданные людям Богом через пророка Моисея на горе Синай на заре существования человечества (а мы-то думали, что человечество существовало и ранее, до бегства евреев из Египта! — С.Г.). Ими — десятью заповедями во времена Ветхого Завета… формулировался нравственный закон» (14, стр. 235).

Невыполнение заповедей грозило божьими карами. Это было что-то новое в языческом мире. До того мало кто мог себе представить, что с небес за ним наблюдает «Некто», который за «нехорошие» поступки когда-нибудь потом, в «загробной жизни», а то уже и в этой жизни, воздаст сторицей, то есть вечными мучениями. А за «праведность», или в связи с крещением и со «своевременным покаянием», воздаст ему «жизнь вечную», или «жизнь блаженную». Не стоит перечислять все десять заповедей здесь, они хорошо известны.

Но куда, кстати, делась Моисеева заповедь номер 4?

«Помни день субботний, чтобы освящать его: шесть дней работай и делай в них всякие дела твои; а день седьмой — суббота — для Господа, Бога твоего», говорится в современном «Православном календаре» за 2000 год (17, стр. 104), где к случаю перечисляются все 10 Моисеевых заповедей.

Энциклопедия православия деликатно отвечает, что «в новозаветное время место ветхозаветной субботы занял воскресный день» (14, стр. 236). Честно говоря, неубедительно. За нарушение заповеди, очевидно, полагается какая-нибудь Божья кара, и христиане, не соблюдающие день субботний, определенно ее получат.

Однако, тогда, на момент визита святого Андрея, язычники-славяне, показали себя еще очень упорствующими грешниками, не крестились и не покаялись, а потому, надо полагать, все как один проследовали в «геенну огненную»… Тем не менее, память о первом посещении прямым учеником Иисуса апостолом Андреем русской земли прочно вошла в церковную историю.

«Память святого и всехвального апостола Андрея Первозванного празднуется церковью 30 ноября и 30 июня» (6, стр. 79).

«Андреев день — 30 ноября — на Руси считался праздником, с которого начинался зимний цикл календаря… Ночь перед днем св. Андрея считалась временем особого разгула нечистой силы… Девушки считали этого святого своим покровителем в делах замужества и по исстари заведенному обычаю соблюдали накануне Андреева дня пост, а также молились апостолу о даровании им хороших женихов» (20, стр. 566).

Апостол Андрей был также провозглашен прямым небесным покровителем, патроном Руси и России. В честь этого святого, прямо «ответственного» перед Богом за всё, что происходит на Руси и в России, на флоте был поднят Андреевский флаг.