Обонятельный процесс у млекопитающих включает в себя следующие стадии:

— попадание молекул пахучего вещества в обонятельный орган;

— процесс концентрации вещества на слизистой оболочке;

— взаимодействие между молекулами пахучего вещества и рецепторными клетками;

— передача электрического сигнала в мозг;

— обработка сигнала в нейронах.

Считается, что сила ощущаемого запаха зависит от числа контактов вдыхаемых пахучих частиц с нервными окончаниями и, соответственно, числа поступающих в мозг импульсов. То есть, чем больше молекул пахучего вещества будет донесено потоком вдыхаемого воздуха до рецепторов обонятельной зоны, расположенной в глубине верхних дыхательных путей собаки, тем более сильный запах она ощутит.

Характерно, что сравнительно небольшое число типов рецепторов (от 7 до 30 у млекопитающих) соответствует широкому ряду анализируемых запахов. Видимо каждый конкретный запах воспринимается сразу несколькими типами рецепторов и именно взаимодействие молекулы пахучего вещества с теми или иными типами рецепторов позволяет различать всё то богатство запахов, которое мы ощущаем (я не говорю уже о собаках).

Важнейшим свойством обонятельного анализатора собаки является способность к тонкому дифференцированию запахов. «Практика со всей определенностью подтверждает, что собака в состоянии воспринимать и одновременно дифференцировать множество запахов. Это позволяет утверждать, что обоняние у нее «аналитическое», и в этом смысле оно, очевидно, больше всего отличается от человеческого. Особенно важно, что собака способна дифференцировать многие одновременно несущиеся запахи.» (Еран Бергман. Поведение собак). При этом количество обонятельных клеток у собаки составляет 125 млн.

Пахучие вещества могут взаимодействовать с рецепторами как в газообразном состоянии, то есть в виде отдельных молекул, так и в виде кластеров, или в виде молекул, сорбированых поверхностью аэрозольных частиц. При спокойном дыхании только малая толика вдыхаемого воздуха (а вместе с ним и молекул пахучих веществ) достигает обонятельной области. В результате принюхивания (интенсивного втягивания воздуха) образуются вихревые воздушные потоки, достигающие тех областей верхних дыхательных путей, где расположены обонятельные области. Экспериментально показано, что чувствительность обонятельных клеток при влажности воздуха 60% и температуре +20° С максимальна. Обычно чувствительность нюха собаки иллюстрируют тем, действительно поражающим воображение, фактом, что собака ощущает присутствие одной молекулы вещества в 1л. воздуха. Однако такую сверхвысокую чувствительность собаки проявляют, как уже было сказано, по отношению к молекулам жирных кислот, входящих в состав мочи и пота млекопитающих. По отношению к другим классам веществ цифры не столь шокирующие. Впрочем, «настроить» нюх собаки на определённый запах вполне реально. «Упражнением достигается»…

Эффективность обоняния зависит от концентрации пахучего вещества, скорости протекания его с воздухом над обонятельной поверхностью, а следовательно, длительности контакта с этой поверхностью, избирательной активности нервной системы по отношению к конкретному запаху.

Основными физическими механизмами распространения запахов являются диффузия и конвекция. Какой из этих механизмов в каждом конкретном случае определяет состояние воздушной среды, и тем самым играет ведущую роль в распространении запаха от его источника до носа собаки? Для ответа на этот вопрос нам необходимо вспомнить, что собой представляют вышеназванные явления.

Да, Витус, народ науку уважает, хотя и знать не знает, куда она его ведет.

Конвекция (по латыни — «перемешивание») состоит во взаимном перемещении, перемешивании макрообъемов воздуха. Различают конвекцию естественную и вынужденную. Естественная конвекция — это подъём, «всплывание» нагретых воздушных масс. Пример — дым костра. Вынужденная конвекция — это движение воздушных масс под действием внешних сил отличных от выталкивающей силы. Например, ветер, сквозняки, потоки воздуха от вентиляторов.

Диффузией, в свою очередь, называется, обусловленный хаотическим тепловым движением молекул, процесс постепенного взаимного проникновения двух веществ, граничащих друг с другом.

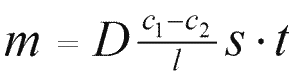

Из этого можно сделать вывод, что в большинстве случаев запах переносится от источника до носа собаки воздушными массами, движущимися под действием конвекции и только в отдельных специфических случаях, когда речь идёт о проникновении запаха через пористые, зернистые или волокнистые среды, ведущим механизмом переноса запаха является диффузия. Количественно процесс диффузии описывается формулой:

где m — масса молекул первого вещества в объеме второго, расположенном на расстоянии l от первого, прошедшая через границу раздела сред сечением S за время t;

D — коэффициент диффузии;

с1 и с2 — концентрация пахучего вещества в первой и второй средах соответственно.

Если речь идет о пахучем конденсированном веществе (твердом или жидком), то концентрация с1 пропорциональна давлению насыщающего пара этого вещества, т. е. пара, находящегося в состоянии динамического равновесия со своей конденсированной фазой. Давление насыщающего пара в свою очередь зависит от его химического состава и температуры. Для интересующих нас случаев расстояние l довольно значительно и с2 в виду ее малости можно приравнять 0.

Следовательно, можно сделать выводы (довольно, впрочем, очевидные), что, если распространение запаха определяется диффузией, то сила запаха обратно пропорциональна расстоянию между носом собаки и источником запаха, а также, что чем больше отверстие (отверстия) в ёмкости, заключающей источник запаха, тем сильней запах. Также очевидно, что сила запаха увеличивается с возрастанием температуры источника запаха, а легко испаряющиеся (летучие) вещества пахнут сильнее, чем вещества, испаряющиеся слабо (нелетучие). Из закона Фика следует, что интенсивность распространения запаха путем диффузии пропорциональна коэффициенту диффузии D.

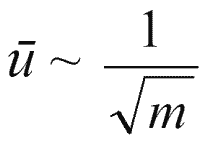

D = 1/3· ū · λ, где ū — средняя скорость теплового движения молекулы;

λ — средняя длина ее свободного пробега.

т. е. средняя скорость молекулы (или частицы пыли) обратно пропорциональна корню квадратному из молекулярной массы пахучего вещества или массы пылинки пахучего вещества.

Например, для кислорода (m=32/6·1023), ū=4,8·102 м/с ≈ 500 м/с; для водорода (он в 16 раз легче и, значит, его молекула в 4 раза быстрее) ū=2 км/с. Для пылинки размером в 1мкм (при плотности = 1) ū = 0,5 см/с.

Исследование зависимости коэффициента диффузии от температуры показывает, что с увеличением температуры он возрастает как Т2 (квадрат абсолютной температуры). То есть интенсивность запаха вещества, находящегося в помещении с неподвижным воздухом, закопанного под землю, завернутого в ткань и т. д. пропорциональна (t ºC+273)2, где t ºC — температура окружающей среды по шкале Цельсия. Следовательно, сила запаха зависит не только от температуры пахучего вещества, но и от температуры окружающей среды (они не всегда совпадают). Интенсивность запаха при 20°С, например, будет приблизительно на 20% больше, чем при 0°С. Интенсивность запаха вещества при сокрытии его на теле усиливается от воздействия температуры тела. Некоторым из нас, профессиональных кинологов, об этом полезно помнить.

Коэффициент диффузии численно равен коэффициенту температуропроводности, поэтому, чем теплее одежда, тем медленнее распространяется через нее запах. Можно воспользоваться аналогией. В процессе сертификации температуропроводность одеял проверяют следующим способом: металлическую пластинку нагревают до 52ºС (при t окружающей среды 20ºС) и ждут, когда она охладится на 5ºС. Для тонкого одеяла это время составляет 7 минут, для толстого › 25 минут. Следовательно, за время того же порядка запах источника запаха, накрытого одеялом, проникнет через одеяло. Таким образом, мы должны понимать, что для распространения запаха путём диффузии требуется значительное время. Иными словами, запах сквозь пористые среды не распространяется моментально (запах от источника, например, закопанного в землю, достигнет поверхности земли, а следовательно будет иметь шанс вступить в контакт с носом собаки только через некоторое время после того, как источник был закопан).