Агентство Reuters 12.06.2002 г. сообщило, что более двусот австралийских женщин, жительниц городка Кийен на северо-западе штата Виктория, раздевшись догола, вышли на полевые работы, чтобы обеспечить благоприятную погоду до сбора урожая. Ну, а про распространенную во всем мире традицию вспашки первой борозды под посадку культур нового урожая обнаженным землепашцем, я уверен, знают многие из вас.

Но вернемся обратно к истокам возникновения неприятия обществом обнаженного тела, то есть появления отрицательного отношения к публичной наготе. К сожалению, недаром говорят «дурной пример заразителен» — именно низкий уровень культуры некоторых кочевых народов, живших грабежами и разбоем, их примитивное мировоззрение, образ жизни и породили то отношение к обнаженности тела, которое мы можем увидеть и сейчас в некоторых странах. Когда кочевники подчиняли себе более цивилизованные народы, состоявшие из землепашцев, скотоводов и ремесленников, то, в первую очередь, стремились сломить их внутреннее стремление к свободе, в том числе, и навязыванием своих собственных жизненных устоев. Так, в некоторых странах Востока нарушение правил ношения одежды, установленных для низших социальных групп, каралось смертью.

Подтвердим вышесказанное цитатой известного православного мыслителя Митрополита Московского Святителя Филарета (1783–1867) из философского труда «Слово в неделю третью по пятидесятнице» (1820 г.): «Одежда есть знамя победы, которое нам враг выставил наружу, овладев нашей внутренностью».

Тем не менее, в истории человечества все же возник период, когда обнажение тела стало духовной и физической потребностью общества.

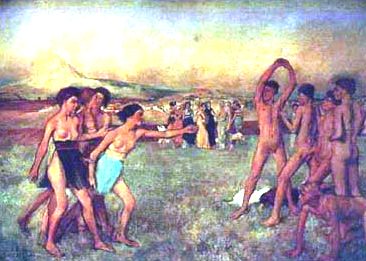

Речь идет о Древней Греции. По моему глубокому убеждению, именно этому обстоятельству, мы обязаны появлением античного искусства, науки, философии, литературы и спорта. Культ красивого обнаженного тела стал символом той эпохи, а ее идеология и духовность сформировало человечество в том виде, который мы имеем сейчас. Греки обучались в гимназиях (слово «гимназия» имеет свое происхождение от корня «гимнос (gymnos)», означающий «обнаженный»). Считалось, что у гармонически развитого человека должен быть развит не только ум, но и тело, создавая идеальный баланс во всех сферах жизни. Греческий летописец Попалас оставил описание обычного учебного дня гимназии.

Он начинался с проведения зарядки, естественно, в обнаженном виде. После физических упражнений следовало купание, затем начинались занятия по обучению обнаженных учащихся различным учебным дисциплинам. Что касается греческих женщин, то они, за редким исключением, не допускались к по лучению высшего образования в гимназиях. Однако им не возбранялось посещать занятия и участвовать в тренировках обнаженными вместе с мужчинами. В Спарте женщины не только допускались ко всем спортивным состязаниям наравне с мужчинами, но даже иногда побеждали их в таком сугубо мужском виде спорта как панкратион (в переводе с греческого — «вся сила»), нечто среднем между борьбой и боксом.

Греческое восхищение красотой человеческого тела и от крытая его демонстрация тесно связаны с высоким интеллектом носителей этой культуры. В Древней Греции было абсолютно естественным появление обнаженных женщин и мужчин на общественных собраниях, праздниках, в быту. Следуя тексту Гомера (ок. VIII–VII вв. до н. э.), в голливудскую эпическую сагу «Елена Троянская» (2003 г., реж. Джон Кент Харрисон) включен эпизод, когда героиня фильма (актриса Сиенна Гиллори) выходит обнаженной на прием гостей, проводимый ее мужем — царем Спарты Менелаем, как это и было принято в те времена.

По словам Плутарха (45—127 г. н. э.), «появление обнаженных людей в общественных местах вызывало у окружающих чувства уважения и восхищения, но отнюдь не вожделения и распутства». Всем нам известно, что такое «гимн», но все ли знают, что исполнители гимна по греческой традиции должны были быть обнажены. Считалось, что только при исполнении хвалебных гимнов людьми, лишенными символа социального положения — одежды, боги способны услышать адресованные им слова.

Не удивительно, что греческая мифология представляла своих богов, якобы, живущих на горе Олимп, также лишенными одежд. В историю древние греки вошли не только как первые гениальные мыслители и ученые, но и как великие воины и спортсмены. Физические возможности атлетов того времени не могут не вызывать восхищение.

Вот, что написал в предисловии к роману «Таис Афинская» Иван Ефремов (1907–1972): «Выносливость и здоровье эллинских и македонских воинов по нашим современным меркам также неимоверны. Стоит поглядеть на статуи Дорифора, Апоксимена, Дискобола или припомнить расстояния, пройденные в непрерывных походах македонской пехотой. Нередко приходится слышать, что марафонский вестник Филиппид — спартанец царя Леонида, пробежав марафонскую дистанцию, упал мертвым, а наши спортсмены бегают побольше — и живы. Знатоки спорта все же забывают, что юноша бежал свою „дистанцию“ не снимая вооружения, после целого дня рукопашного боя, выдержать который уже подвиг. А накануне, как свидетельствуют античные источники, он „сбегал“ из Афин в Спарту и обратно, то есть, пробежал ровным счетом еще двести километров!».

Лидеры по физическому совершенству — спартанцы всегда тренировались только обнаженными, даже в плохую погоду. Поэтому и не удивительно, что, где-то, начиная с 720 г. до н. э. вплоть до 393 г. н. э. (когда римский император Феодосии по требованию христианского духовенства запретил проведение спортивных игр), все атлеты, выступавшие в общегреческих соревнованиях, выходили на состязания обнаженными. Да и сами спортсмены быстро убедились, что без одежды соревноваться гораздо удобнее. Известен случай, когда спринтер Орсипп во время забега на 192.27 метра, отставая от соперников, сорвал с себя набедренную повязку и бросил ее в толпу зрителей. После чего он сумел догнать соперников и пересечь финишную линию первым.

Особой известностью в то время пользовались соревнования, посвященные богу Зевсу Олимпийскому. Они проводились каждые четыре года в Олимпии (с 80 г. до н. э. в течение двух веков соревнования проходили в Риме). На размеченном поле в окружении многочисленных зрителей проходили соревнования по панкратиону, бегу, прыжкам в длину, метанию диска и копья. Кроме этого, с 680 г. до н. э. обнаженные спортсмены стали участвовать в состязаниях на колесницах-квадригах, запряженных четырьмя лошадьми ристаниях.

По окончании каждого вида специально выбранные судьи награждали победителей венками из ветвей оливы. Возвращение победителей домой превращалось в национальный праздник. В честь победы своего земляка сограждане сочиняли гимны и устанавливали статуи. Количество статуй, созданных древнегреческими скульптурами, исчислялось десятками тысяч. Лисипп изваял более полутора тысяч статуй, Фидий — более 800, Пракситель — более 600. Вследствие того, что основным материалом для изготовления статуй была бронза, переплавленная невежественными завоевателями греческих земель, до нас дошла лишь ничтожная часть этого художественного наследия, да и то в виде римских мраморных копий.

Искусствовед Л. Кирсанова в статье «Нагота и одежда. К проблеме телесности в европейской культуре» (журнал & quot;Ступени & quot; № 1, 1999 г.) отмечает: «Греческая скульптура — стройная, сильная, уравновешенная. Это форма культурного человека, научившегося смотреть ниже пояса без вожделения и стыда». Не могу не привести здесь слова Делосского философа, обращенные к героине романа «Таис Афинская»: «Тех, кто во всей своей телесной красоте позирует художникам и скульпторам, у нас не убивают, а прославляют, считая, что отдать красоту людям не менее почетно, чем мастеру перенести ее на фреску или в мрамор».