Desde el primer contacto, mi hermano y yo nos medimos con él vertiendo pimienta en su tetera. No le dio risa, nos sacó de la casa y nos golpeó con severidad. Puede ser que otro hombre, quiero decir uno de esos "tíos" que frecuentaban el departamento de mi abuela, se hubiera contentado con reírse. Aprendimos de golpe que un padre podía ser temible, que podía castigar e ir a cortar cañas al bosque y usarlas para golpearnos las piernas. Que podía instituir una justicia viril que excluía cualquier diálogo y cualquier excusa. Que basaba esta justicia en el ejemplo, negaba los acuerdos, las delaciones, todo el juego de lágrimas y promesas que nos habíamos acostumbrado a jugar con nuestra abuela. Que no toleraría la menor manifestación de falta de respeto y que no aceptaría ninguna veleidad de crisis de rabia: la cuestión para mí estaba bien clara, la casa de Ogoja era de una planta y no había ningún mueble para arrojar por la ventana.

Era el mismo hombre que exigía que se rezara cada noche a la hora de acostarse, y que el domingo estuviera consagrado a la lectura del libro de misa. La religión que descubríamos gracias a él no permitía acomodamientos.

Era una regla de vida, un código de conducta. Supongo que fue al llegar a Ogoja que supimos que Papá Noel no existía, que las ceremonias y las fiestas religiosas se reducían a plegarias y que no había ninguna necesidad de ofrecer regalos que, en el contexto en el que estábamos, sólo podían ser superfluos.

Sin duda, las cosas habrían pasado de otra manera si no hubiera existido la fractura de la guerra, si mi padre, en lugar de verse confrontado con chicos que se le habían convertido en extraños, hubiera aprendido a vivir en la misma casa con un bebé, si hubiera seguido ese lento recorrido que lleva de la primera infancia a la edad de la razón. Ese país de África donde había conocido la felicidad de compartir la aventura de su vida con una mujer, en Banso, en Bamenda, ese mismo país le había robado su vida de familia y el amor de los suyos.

Hoy me es posible lamentar haber faltado a esa cita. Trato de imaginar lo que podía haber sido, para un niño de ocho años, que había crecido en el encierro de la guerra, ir a la otra punta del mundo para encontrar a un desconocido al que le presentaban como padre. Y que fuera allí, en Ogoja, en una naturaleza donde todo era excesivo, el sol, las tormentas, la lluvia, la vegetación, los insectos, un país a la vez de libertad y limitación. Donde los hombres y las mujeres eran totalmente diferentes, no debido al color de su piel y de su pelo, sino por su manera de hablar, de caminar, de reír y de comer. Donde la enfermedad y la vejez eran visibles, donde la alegría y los juegos infantiles eran aun más evidentes. Donde el tiempo de la infancia terminaba muy pronto, casi sin transición, donde los chicos trabajaban con sus padres y las chicas se casaban y tenían hijos a los trece años.

Hubiera sido necesario crecer escuchando a un padre contar su vida, cantar sus canciones, acompañar a sus hijos a cazar lagartos o a pescar cangrejos en el río Aiya, hubiera sido necesario darle la mano para que les mostrara las mariposas raras, las flores venenosas, los secretos de la naturaleza que debía de conocer bien, escucharlo hablar de su infancia en Mauricio, caminar a su lado cuando iba a visitar a sus amigos, a sus colegas del hospital, mirarlo arreglar el auto o cambiar un postigo roto, ayudarlo a plantar los arbustos y las flores que le gustaban, las buganvillas, las strelitzias o aves del paraíso, todo lo que debía recordarle el maravilloso jardín de su casa natal en Moka. Pero, ¿para qué soñar? Nada de todo eso era posible.

En su lugar, librábamos contra él una guerra solapada, inspirada por el miedo a los castigos y los golpes. El más duro fue el período cuando volvió de África. A las dificultades de adaptación se agregaba la hostilidad que debía sentir en su propio hogar. Sus cóleras eran desproporcionadas, excesivas y agotadoras. Por nada, un bol roto, una palabra mal dicha, una mirada, golpeaba con la caña y con los puños. Recuerdo haber sentido algo que se parecía al odio. Todo lo que podía hacer era romper sus palos, pero iba a buscar otros a las colinas. Había un arcaísmo en esta manera, no se parecía a lo que conocían mis compañeros. Según el proverbio árabe, debí salir endurecido de esto: el golpeado primero es débil y luego se vuelve fuerte.

En la actualidad, con la distancia que da el tiempo, comprendo que mi padre nos transmitía la parte más difícil de la educación, la que ninguna escuela da. África no lo había transformado. Había revelado el rigor en él. Más tarde, cuando mi padre vino a vivir su jubilación al sur de Francia, aportó con él la herencia africana. La autoridad y la disciplina hasta la brutalidad.

Pero también la exactitud y el respeto, como una regla de las sociedades antiguas de Camerún y de Nigeria, en las que los niños no deben llorar ni deben quejarse. El gusto por una religión sin florituras, sin supersticiones que, supongo, había encontrado en el ejemplo del Islam. Por eso ahora comprendo lo que entonces me parecía absurdo, su obsesión por la higiene, esa manera que tenía de lavarse las manos. El asco que manifestaba por la carne de cerdo de la que, para convencernos, con la punta del cuchillo, extraía los huevos de tenia enquistados. Su manera de comer, de cocer el arroz según el método africano, agregando poco a poco agua caliente. Su gusto por las legumbres hervidas que condimentaba con una salsa de pimiento. Su preferencia por las frutas secas, los dátiles, los higos y hasta las bananas que ponía a cocer al sol en el borde de la ventana. La atención que ponía cada mañana en hacer las compras muy temprano, en compañía de los trabajadores magrebíes, a los que también volvía a encontrar en la comisaría de policía cada vez que tenía que renovar su permiso de residencia.

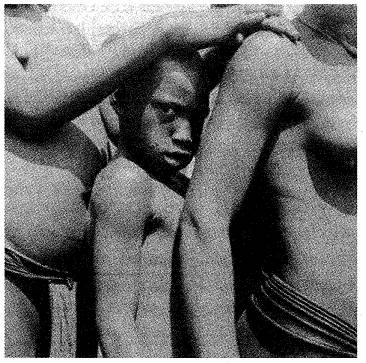

Baile en Babungo, país nkom

Todo esto puede parecer anecdótico. Pero esas costumbres africanas que se habían convertido en su segunda naturaleza aportaban, sin duda, una lección a la que el niño y luego el adolescente no podía ser insensible.

Veintidós años de África le habían inspirado un odio profundo al colonialismo en todas sus formas. En 1954 hicimos un viaje turístico a Marruecos, donde uno de los "tíos" era administrador de una propiedad agrícola. Mucho más que las imágenes habituales del folclore recuerdo un incidente que me marcó. Habíamos tomado un ómnibus para ir de Casablanca a Marrakech. En un momento, el chofer, un francés, se encolerizó, insultó y arrojó al borde del camino a un viejo campesino que, sin duda, no podía pagar el boleto. Mi padre estaba indignado. Su comentario se extendía a toda la ocupación francesa en ese país, que impedía a los autóctonos ejercer el mínimo trabajo, aun el de chofer de ómnibus, y que maltrataba a los pobres. En la misma época, día a día seguía por la radio los combates de los kikiuyus en Kenia por la independencia y la lucha de los zulúes contra la segregación racial en Sudáfrica.

No eran ideas abstractas ni elecciones políticas. En él hablaba la voz de África y despertaban sus antiguos sentimientos. Sin duda, había pensado en el futuro cuando viajaba con mi madre, a caballo por los senderos de Camerún. Era antes de la guerra, antes de la soledad y la amargura, cuando todo era posible, cuando el país era joven y nuevo, cuando todo podía surgir. Lejos de la sociedad corrompida y aprovechadora de la costa, había soñado con el renacer de África, liberada de su esclavitud colonial y de la fatalidad de las pandemias. Una especie de estado de gracia, a imagen de las inmensidades herbosas por donde avanzaban las manadas conducidas por los pastores, o de los pueblos de los alrededores de Banso, en la perfección inmemorial de sus paredes de adobe y sus techos de hojas.