Лит.: Чулановский В. М., Введение в молекулярный спектральный анализ, М. — Л., 1951; Беллами Л., Инфракрасные спектры сложных молекул, пер. с англ., М., 1963; Применение спектроскопии в химии, пер. с англ., М., 1959; Определение индивидуального углеводородного состава бензинов прямой гонки комбинированным методом, М., 1959; Юденфренд С., Флуоресцентный анализ в биологии и медицине, пер. с англ., М., 1965.

В. Т. Алексанян.

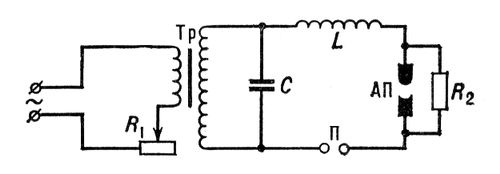

Рис. 3. Схема генератора конденсированной искры с управляющим промежутком: АП — регулируемый аналитический промежуток, образованный ванадиевыми электродами; R1 — реостат; Тр — питающий трансформатор; С — конденсатор; L — катушка индуктивности; П — управляющий промежуток; R2 — блокирующее сопротивление.

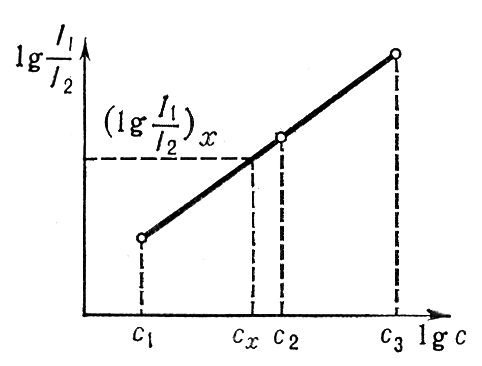

Рис. 1. Градуировочный график (метод трёх эталонов).

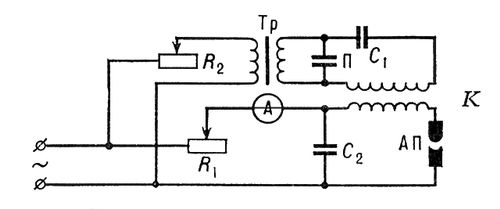

Рис. 2. Принципиальная схема дуги переменного тока двойного питания: А — амперметр; R1 и R2 — реостаты; Тр — повышающий трансформатор: К — катушка индуктивности; АП — аналитический промежуток; П — вспомогательный промежуток; C1 и С2 — конденсаторы.

Спектрогелиограф

Спектрогелио'граф (от спектр и гелиограф), спектральный астрономический прибор для фотографирования солнечного диска в монохроматическом свете. Оптическая схема С. тождественна схеме спектро-гелиоскопа, у которого позади второй, выходной щели, которая выделяет нужную спектральную линию в солнечном спектре (или узкий участок непрерывного спектра), помещается фотографическая пластинка. Обеим щелям С. придаётся согласованное перемещение, так что различным участкам солнечного диска, последовательно проектирующимся на первую щель, соответствуют различные участки фотографической пластинки. Снимок, получаемый с помощью С. (спектрогелиограмма), позволяет видеть различные образования на солнечном диске или за краем его, излучающие или поглощающие свет в данной спектральной линии, которые не видны вследствие наложения излучений в других длинах волн на непосредственных (в полном свете) снимках Солнца. Преимуществом С. перед интерференционно-поляризационными фильтрами, также позволяющими получить монохроматического изображения Солнца, является возможность выбирать в широких пределах спектральные линии для наблюдений, а также степень монохроматизации, определяемую шириной выходной щели. Для получения спектрогелиограмм большей частью используются спектральные линии Н и К ионизованного кальция, а также линия Нa водорода. Спектрогелиограммы, полученные в любой длине волны непрерывного спектра, показывают все детали, видимые на непосредственных снимках Солнца (грануляция, пятна и пр.). Первые конструкции С. были разработаны, а затем и осуществлены в 90-х гг. 19 в. А. Деландром (Франция), Дж. Э. Хейлом (США) и Дж. Эвершедом (Индия), хотя идея сооружения такого прибора высказывалась уже несколько ранее. Впервые спектрогелиограммы протуберанцев были получены в 1891, а всего солнечного диска — в 1892. В 1908 появились фотографические пластинки, чувствительные к красным лучам, и были получены первые спектрогелиограммы в лучах Нa. В качестве диспергирующей системы в С., подобно спектрографам, употребляются как призмы, так и дифракционные решётки, а иногда комбинации тех и других. На некоторых телескопах устанавливаются двойные С., позволяющие получать одновременно два изображения Солнца в разных спектральных линиях. С развитием космических исследований на ракетах и искусственных спутниках Земли устанавливаются С. для получения спектрогелиограмм в ультрафиолетовых и рентгеновских лучах.

Спектрогелиоскоп

Спектрогелиоско'п (от спектр и гелиоскоп), спектральный астрономический прибор, служащий для визуальных наблюдений Солнца в монохроматическом свете. С. представляет собой спектроскоп-монохроматор, на плоскость входной щели которого проектируется с помощью длиннофокусного объектива или зеркала изображение Солнца, а выходная щель выделяет из солнечного спектра некоторую спектральную линию (обычно красную водородную линию Нa). В монохроматическом свете выделенной спектральной линии наблюдатель видит ту часть изображения Солнца, которая вырезается входной щелью С. Обычно обеим щелям придаётся синхронное колебательное движение, причём настолько быстрое, что в глазу наблюдателя не успевает исчезать зрительное впечатление от последовательных положений щели. В результате наблюдатель видит участок солнечного диска, на котором выделяются солнечные образования, излучающие или поглощающие в данной спектральной линии — волокна, тёмные и светлые флоккулы и т. п., или образования за краем диска — протуберанцы, хромосфера (см. Солнце). Первые опыты конструирования С. были предприняты в 1891 А. Деландром и Дж. Э. Хейлом.

Спектрограф

Спектро'граф (от спектр и ...граф), спектральный прибор, в котором приёмник излучения регистрирует практически одновременно весь спектр, развёрнутый в фокальной плоскости оптической системы. В качестве приёмников излучения в С. служат фотографические материалы, многоэлементные фотоприёмники или электроннооптические преобразователи. Если регистрирующее устройство приспособлено для исследования быстро меняющихся во времени спектров, то в зависимости от конструкции С. называется киноспектрографом, спектрохронографом, хроно-спектрографом.

Спектрозональная аэрофотосъёмка

Спектрозона'льная аэрофотосъёмка, фотографирование местности с воздуха одновременно в нескольких зонах спектра электромагнитных волн. С. а. эффективнее аэрофотосъёмки в одной отдельно взятой спектральной зоне, поскольку отражательная способность наземных природных и искусственных образований изменяется в зависимости от длины волны, причём эта закономерность проявляется в качественном и количественном отношении по-разному для различных объектов. В силу этого часть последних может быть зафиксирована на аэроснимке с требующимся утрированным контрастом при фотографировании в одном диапазоне световых лучей, часть — в другом и т. д. (см. Спектрозональная фотография). Соответственно для выбора при съёмке наиболее подходящих для данного случая зон спектра необходимо знать коэффициенты спектральной яркости интересующих объектов снимаемой территории (при тех или иных её сезонных аспектах и атмосферно-оптических условиях).

Основной вид С. а. — цветная спектрозональная съёмка (см. Цветная аэрофотосъёмка) — разработан во время 2-й мировой войны 1939—45 для распознавания по аэроснимкам замаскированных предметов, а затем получил широкое применение для хозяйственных и научных целей. В настоящее время цветную С. а. производят обычным аэрофотоаппаратом (с жёлтым или красным светофильтром) на аэроплёнке, имеющей на единой подложке два или больше эмульсионных слоя, различающихся по спектральной чувствительности и содержащих такие компоненты, которые при цветном проявлении образуют красители, дополнительные друг другу по цвету. Таким путём обеспечивается получение на одном аэроснимке общего цветного изображения без потери деталей каждого из совмещенных однозональных изображений. Наибольшее распространение из двухслойных спектрозональных аэроплёнок имеют негативные типа «панхром плюс инфрахром» со слоями, чувствительными к излучению в красной (570—690 ммк) и ближней инфракрасной (670—820 ммк) зонах спектра; из трёхслойных спектрозональных аэроплёнок — негативные (в СССР) и обратимые (за рубежом, называемые там «ложно-цветными» или «цветными-инфракрасными»), причём те и другие типа «ортохром плюс панхром плюс инфрахром», т. е. с добавлением слоя, чувствительного к излучению в зелёной (500—600 ммк) зоне спектра. При печати со спектрозональных аэроплёнок используют обычные цветные (многослойные) или специальные спектрозональные (двухслойные) фотобумаги и позитивные плёнки. На отпечатках аэроснимков и на оригинальных аэрофильмах (на обратимой плёнке) наземные объекты воспроизводятся в преобразованных условных цветах, характеризующихся большим разнообразием, постоянством и соответствием объектам, чем ахроматические тона на черно-белых аэроснимках (ср. аэроснимки). Цветные спектрозональные аэроснимки наряду с преимуществами для дешифрирования характеризуются и достаточно высокими измерительными качествами, что предопределяет возможность их широкого использования в фотограмметрии. В Сов. Союзе цветная С. а. применяется главным образом в лесном и сельском хозяйстве, при геологических и топографических работах.