Лит.: Блохин М. А., Методы рентгено-спектральных исследований, М., 1959; Бирке Л. С., Рентгеновский микроанализ с помощью электронного зонда, пер. с англ., М., 1966; Блохин М. А., Рентгено-спектральная аппаратура, «Приборы и техника эксперимента», 1970, № 2; Зимкина Т. М., Фомичев В. А., Ультрамягкая рентгеновская спектроскопия, Л., 1971; Плотников Р. И., Пшеничный Г. А., Флюоресцентный рентгенорадиометрический анализ, М., 1973; Леман Е. П., Рентгенорадиометрический метод опробования месторождений цветных и редких металлов, Л., 1973; Электронно-зондовый микроанализ, пер. с англ., М., 1974.

М. А. Блохин.

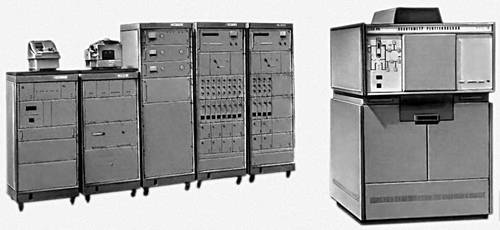

Рис. 2. Рентгеновский 12-канальный квантометр КРФ-18. Справа налево: оперативный стол, две стойки счёта импульсов — на 4 и 8 каналов, высоковольтный источник питания рентгеновской трубки, система автоматического управления и устройство вывода информации.

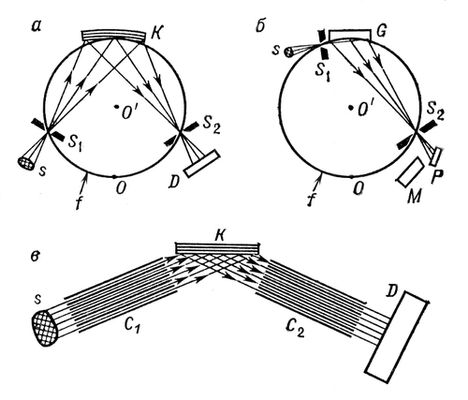

Рис. 1. Оптические схемы рентгеновских спектрометров: а — фокусирующий спектрометр с кристаллом-анализатором К; б — фокусирующий спектрометр с дифракционной решёткой G; в — спектрометр с плоским кристаллом (коллиматором Соллера); s — источник излучения; S1 и S2 — щели; f — фокальная окружность; О' — её центр; О — центр окружности, по которой изогнут кристалл, или центр вогнутой поверхности решётки; D — детектор; Р — фотокатод; М — вторичный электронный умножитель; C1 и С2 — многопластинчатые коллиматоры.

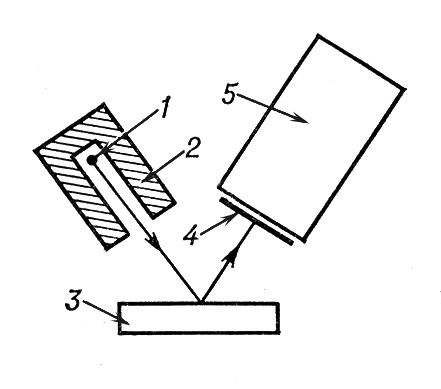

Рис. 3. Схема рентгеноспектрального бездифракционного анализатора: 1 — изотопный источник; 2 — защитный экран; 3 — анализируемый образец; 4 — фильтр; 5 — детектор.

Спектральная классификация звёзд

Спектра'льная классифика'ция звёзд, разделение звёзд на классы, установленные по различиям в их спектрах (в первую очередь по относительным интенсивностям спектральных линий).

После первых попыток С. к. з. во 2-й половине 19 в. (итальянский астроном А. Секки, немецкий астроном Г. Фогель и др.) наиболее удачной оказалась т. н. гарвардская классификация, разработанная на рубеже 19 и 20 вв. американским астрономом Э. Кэннон. Основным критерием в этой классификации принята интенсивность атомных спектральных линий или молекулярных полос; одновременно грубо учитывается распределение энергии в непрерывном спектре звезды. Гарвардская С. к. з., основанная на эмпирических данных, является температурной классификацией, отражающей различия ионизационных температур звёздных атмосфер и в некоторой степени возможные различия химического состава звёзд.

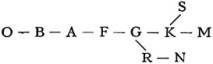

Спектральные классы имеют буквенные обозначения и располагаются в последовательности:

соответствующей убыванию температуры; ответвления выражают различия химического состава. Переходы между классами непрерывны, внутри классов вводятся десятичные подразделения, например В0, В1, В2, ..., В9, А0, ..., причём каждый последующий класс или его подразделение называется более поздним по отношению к предыдущему. 99% всех звёзд принадлежат к спектральным классам В — М. Звёзды классов О, R, N, S редки. Спектральные классы характеризуются следующими признаками.

Класс О (температура » 50000—30000 К ). К этому классу принадлежат немногочисленные весьма горячие звёзды с сильно развитым ультрафиолетовым участком спектра. Характерны линии ионизованного гелия. В более поздних подразделениях видны линии нейтрального гелия, многократно ионизованных азота, углерода, кремния. Встречаются звёзды с широкими эмиссионными полосами, источником которых являются также нейтральные и ионизованные атомы гелия и ионизованные атомы азота, углерода и кислорода. Такие звёзды называются Вольфа — Райе звёздами и обозначают буквой W.

Класс В (t » 30000—12000 К). Для спектров звёзд этого класса характерно наличие в них линий нейтрального гелия и ионизованных кислорода и азота. Линии водорода хорошо заметны, начиная с В0, и значительно усиливаются при переходе к классу В9. Наоборот, линии гелия к классу В9 ослабляются. Начиная со спектров В5, хорошо заметны линии ионизованного кальция (линия К) и магния (с длиной волны l 4481

Класс А (t » 11500—7700К). В спектрах преобладают водородные линии бальмеровской серии, достигающие наибольшей интенсивности в классе А0, линии гелия исчезают. Нарастают интенсивности линии К и линии l 4481

Класс F (t » 7600—6100 К). Водородные линии всё ещё наиболее интенсивны, но заметны также многочисленные линии металлов — ионизованных и нейтральных. Очень интенсивны линии Н и К ионизованного кальция. Несколько линий железа и ионизованного титана на спектрограммах с малой дисперсией сливаются, образуя т. н. полосу G (длины волн от 4305

Класс G (t » 6000—5000К). Водородные линии более не выделяются среди мощных спектральных линий металлов и в спектрах G5 — G9 слабее некоторых линий железа. Очень интенсивны линии Н и К. К классу G2 принадлежит Солнце.

Класс К (t » 4900—3700 К). Линии Н и К, линия l 4227

Класс М (t » 3600 — 2600 К). К этому классу принадлежат красные звёзды с полосчатым спектром. Особенно выделяются полосы окиси титана. Из атомных линий выделяется только линия l 4227

Клacc R (t » 5000—4000 К). Спектры этого класса во многих чертах сходны со спектрами G5 — К5, но резко выделяются полосы поглощения молекул углерода и циана. У звёзд R5 фиолетовая часть спектра с длиной волны меньше 4240

Класс N (t » 3000—2000 К ). Наблюдается дальнейшее усиление полос поглощения молекул углерода и циана, резко ограниченных с красной стороны. Непрерывный спектр с длиной волны меньше 4400

Класс S (t » 3000—2000 К). Звёзды этого класса по распределению энергии в непрерывном спектре сходны со звёздами спектральных классов М и N, но отличаются от них присутствием полос окиси циркония, а также менее заметных полос окиси иттрия и окиси лантана — элементов, очень редких на Земле. Водородные линии наблюдаются часто в форме излучения, как в классе М. В классах R, N и S также присутствуют полосы окиси титана.

Небольшое количество звёзд имеют спектры, не укладывающиеся в описанную последовательность или имеющие ту или иную особенность; это отмечается либо буквой р, либо, более определенно, буквами: е — в случае наличия эмиссионных линий, особенно часто встречающихся в спектрах В и М (например, В2е); n — при сильно размытых линиях (например, A0n); s — при резких линиях (например, A3s): с — при особенно тонких и глубоких линиях поглощения (например, сА2); k — в случае присутствия в спектре хорошо заметных линий межзвёздного кальция (например, B0k).