Свойство плазменной дуги глубоко проникать в металл используется для сварки металлов. Благоприятная форма образовавшейся ванны позволяет сваривать достаточно толстый металл (10— 15 мм) без специальной разделки кромок. Сварка плазменной дугой отличается высокой производительностью и, вследствие большой стабильности горения дуги, хорошим качеством. Маломощная плазменная дуга на токах 0,1—40 а удобна для сварки тонких листов (0,05 мм) при изготовлении мембран, сильфонов, теплообменников из Ta, Ti, Mo, W, Al.

Лит. см. при ст. Плазматрон.

В. В. Кудинов.

Плазменная печь

Пла'зменная печь, электрическая печь для нагрева, плавки и металлургической переработки металлов и сплавов, в которой источником тепла служит плазма, получаемая с помощью плазматронов. Различают плазменнодуговые (ПДП) и плазменные высокочастотные (ПВП) печи.

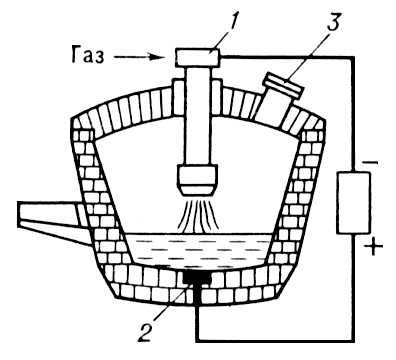

Известны 2 основных типа ПДП: подовые (или тигельные) печи периодического действия и печи с кристаллизатором полунепрерывного действия. Подовая ПДП (рис. 1) по форме ванны и футеровочным материалам не отличается от обычной дуговой печи того же назначения. Для отбора проб по ходу плавки, замера температуры металла, присадки легирующих добавок, раскислителей и шлакообразующих материалов в своде или корпусе печи имеется одно или несколько отверстий с водоохлаждаемыми крышками. Уплотнение технологических отверстий обеспечивает поддержание в печи избыточного давления плазмообразующего газа. В ПДП катодом дугового разряда постоянного тока служат катоды одного или нескольких плазматронов (чаще всего из вольфрама или специального тугоплавкого сплава), а анодом — обрабатываемый металл в ванне печи. Ток, проходящий через металл, отводится установленным в подине печи так называемым подовым электродом (как правило, водоохлаждаемым). Дуга в ПДП обдувается прямым или завихрённым потоком инертного газа (обычно аргона); это, во-первых, стабилизирует дугу и повышает её температуру до 10 000—20 000 К и, во-вторых, создаёт над выплавляемым металлом (сплавом) нейтральную атмосферу. ПДП применяют для производства особо ответственных сталей и специальных сплавов (см. Плазменная металлургия).

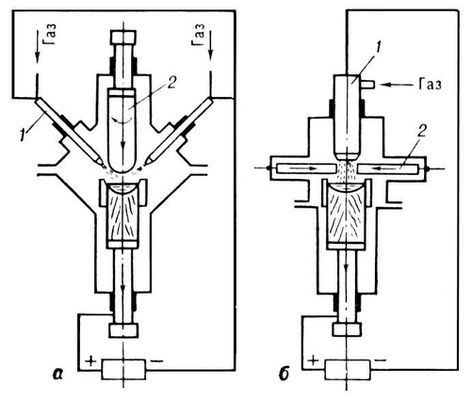

В ПДП с кристаллизатором переплавляемые заготовки по схеме института электросварки АН УССР располагаются вертикально (рис. 2, а), а по схеме института металлургии АН СССР — горизонтально (рис. 2, б) с подключением к ним в случае надобности дополнительного питания переменным током. Возможна подача вместо компактных заготовок мелкофракционного материала. В камере печи поддерживается избыточное давление (обычно небольшое, но возможно его повышение до нескольких десятков атм). Процессом кристаллизации слитка в ПДП можно управлять в более широких пределах по сравнению с вакуумной дуговой и электрошлаковой печами благодаря раздельному регулированию скорости плавления и мощности теплового потока дуги.

Для плавки газонасыщенных материалов, обеспечивающей их дегазацию, применяют ПДП низкого давления (103—0,10 н/м2, или 10-2—10-6 кгс/см2); они используются вместо более дорогих и сложных электроннолучевых печей.

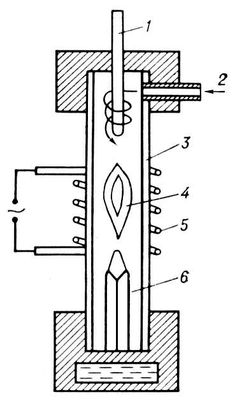

В ПВП (рис. 3) плазма вследствие особенностей устройства плазматрона не содержит частиц вещества электродов и является более чистой; поэтому печи такого типа чаще применяют для выращивания монокристаллов и переработки чистых веществ.

Лит. см. при ст. Плазменная металлургия.

А. Г. Фридман.

Рис. 1. Подовая плазменнодуговая печь: 1— плазматрон; 2 — электрод; 3 — отверстие с крышкой.

Рис. 3. Высокочастотная плазменная печь: 1 — запальный электрод; 2 — подача газопорошковой смеси; 3 — герметичная камера; 4 — плазма; 5 — индуктор; 6 — выращиваемый кристалл.

Рис. 2. Плазменнодуговые печи с кристаллизатором: а — вертикальное расположение заготовок, б — горизонтальное; 1 — плазматрон; 2 — переплавляемый металл.

Плазменное бурение

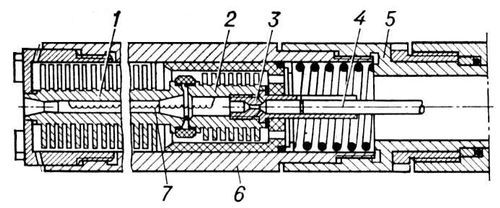

Пла'зменное буре'ние, способ бурения с применением в качестве рабочего органа плазматрона специальной конструкции (плазмобура). Значительное распространение получили плазмобуры с воздушно-вихревой стабилизацией («закруткой») электрического дугового разряда, служащего источником плазмы. Температура плазменной струи при П. б. достигает 5000 К, что обеспечивает разрушение горных пород на забое скважины. Плазмообразующими веществами в плазмобурах служат воздух, инертные газы, водяной пар и их смеси. Осевое расположение дуги в плазмобуре позволяет при небольшом наружном диаметре получать высокие мощности. Принцип работы простейшего воздушного плазмобура (рис.) состоит в следующем. Сжатый воздух подаётся через пустотелую буровую штангу в плазмобур, где разделяется на два потока; один из них поступает на внутренний электрод через спиральный канал-завихритель, питает разряд и, обдувая дугу, вынуждает её вращаться. Вращение смещает электродные пятна дуги по поверхности внутри электрода и тем самым предотвращает его преждевременное сгорание. Второй поток охлаждает оба электрода, омывая их теплоотдающие ребра. Часть второго потока через тангенциальные отверстия в изолирующей втулке поступает внутрь разрядной камеры; образовавшаяся плазма истекает через сопло или несколько сопел на забой. Большая же часть второго потока после охлаждения электродов выбрасывается наружу через отверстия в крышке плазмобура и выносит продукты разрушения из скважины. Распространены и др. схемы плазмобуров, в частности коаксиально-вихревая с водяным охлаждением электродов. В плазмобурах в качестве рабочего тела может применяться воздушно-водяная смесь или пар. Это снижает (или практически совсем устраняет) токсичность отходящих газов (что особенно важно при П. б. в подземных условиях), а также увеличивает удельный тепловой поток плазмобура.

П. б. наиболее эффективно в крепких горных породах (гранитах, кварцитах, порфиритах и т.п.). Скорость бурения прямо пропорциональна удельной мощности плазмобура. Для плазмобура с воздушно-вихревой стабилизацией дуги и воздушным охлаждением скорость бурения в гранодиоритах достигала 4,5 м/ч при диаметре скважин до 130 мм и мощности до 100 квт, для коаксиально-вихревого плазмобура с введением в плазму углеводородного горючего скорость бурения железистых кварцитов Криворожского бассейна достигала 10—25 м/ч (в пересчёте на шпур диаметром 50 мм) при мощности плазмобура 81—150 квт.

П. б. применяется для проходки шпуров и скважин, их расширения, дробления негабаритов, добычи и обработки штучного камня, резания и обработки бетонов.

Лит.: Физика, техника и применение низкотемпературной плазмы. Тр. IV Всесоюзной конференции по физике и генераторам низкотемпературной плазмы, А.—А., 1970; Бергман Э. Д., Покровский Г. Н., Термическое разрушение горных пород плазмобурами, Новосиб., 1971.

Э. Д. Бергман.

Плазмобур с воздушным охлаждением: 1 — выходной электрод; 2 — внутренний электрод; 3 — завихритель; 4 — шток; 5 — буровая штанга; 6 — корпус; 7 — дуга.