Таким образом, в то время как в процессах, вызываемых сильным взаимодействием, проявляются состояния К и , обладающие определёнными значениями странности (сохраняющейся в сильном взаимодействии), в процессах слабого взаимодействия (в распадах) проявляются как частицы состояния KL и KS. Состояния KL и KS близки к суперпозициям состояний, которые называют K1 и K2:

Ks » K1 = ,

KL » K2 = ,

т. е. KL и KS приблизительно на 50% «состоят» из К и на 50% — из . Аналогичным образом можно утверждать, что К0 и приблизительно на 50% «состоят» из KS и на 50% — из KL тот факт, что состояния К и представляют суперпозицию двух состояний KL и KS разными массами и временами жизни, приводит к появлению своеобразных осцилляций («биений»): К, возникая в результате сильного взаимодействия, на некотором расстоянии от точки рождения частично превращается за счёт слабого взаимодействия в и потому оказывается способным вызывать ядерные реакции, характерные для и запрещенные для К, например реакцию + р ® L0 + p + (эффект Пайса — Пиччони). Др. своеобразное явление — так называемая регенерация короткоживущих KS-meзонов при прохождении через вещество долгоживущих KL-meзонов: на достаточно больших расстояниях от места образования пучка К (или ) пучок состоит практически только из долгоживущих KL, т.к. короткоживущие KS распадаются раньше. Поэтому на таких расстояниях наблюдаются лишь распады, характерные для KL (). Казалось бы, KS не могут вновь появиться в пучке. Однако если пучок KL пропустить через слой вещества, то из-за различия во взаимодействиях с веществом К и , составляющих KL, изменяется относительный состав пучка и в пучке KL появляется добавка KS с характерными для KS распадами.

Комбинации K1 и К2 обладают определённой симметрией относительно операции комбинированной инверсии (СР): при переходе от частиц к античастицам (операция зарядового сопряжения С) с одновременным пространственным отражением (операция Р) волновая функция, соответствующая состоянию K1, остаётся неизменной, а волновая функция К2 меняет знак. Поэтому состояние K1 может распадаться на 2p (систему, обладающую теми же свойствами относительно операции СР, что и K1), a K2 не может. Поскольку вероятность распада на 2p значительно превышает вероятности др. способов (каналов) распада, большое различие во временах жизни долго- и короткоживущих К-м. считалось указанием на существование в природе симметрии относительно операции комбинированной инверсии, а состояния KL и KS отождествлялись с K1 и К2. Однако в 1964 было установлено, что долгоживущий К-м. с вероятностью приблизительно 0,2% распадается на 2p. Это свидетельствует о нарушении СР-симметрии и об отличии состояний KL и KS от K1 и К2. Природа сил, нарушающих СР-симметрию, ещё не выяснена. Имеющиеся эксперимент. данные не противоречат возможности существования в природе особого «сверхслабого» взаимодействия, нарушающего симметрию СР и проявляющегося в распадах нейтральных К-м.

Лит.: Марков М. А., Гипероны и К-мезоны, М., 1958; Далиц P., Странные частицы и сильные взаимодействия, пер. с англ., М., 1964; Окунь Л. Б., Слабое взаимодействие элементарных частиц, М., 1963; Ли Ц. и By Ц., Слабые взаимодействия пер. с англ., М., 1968; Газиорович С., Физика элементарных частиц, пер. с англ. М., 1969; Эдер Р. К., Фаулер Э. К., Странные частицы, пер. с англ., М., 1966.

С. С. Герштейн.

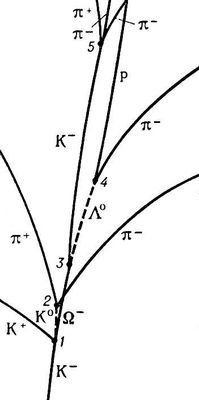

Схематическое изображение фотографии, полученной в водородной пузырьковой камере, иллюстрирующее процессы сильного и слабого взаимодействий К-мезонов. В точке 1 за счёт сильного взаимодействия происходит реакция К-+p®W-+К++К, в которой сохраняется странность. Распады образовавшихся частиц происходят в результате слабого взаимодействия с изменением странности на 1: К®p++p- (в точке 2); W-®L+К- (в точке 3); L®p+p- (в точке 4); К-®p++p-+p- (в точке 5). Треки частиц искривлены, так как камера находится в магнитном поле. Пунктиром обозначены треки нейтральных частиц, не оставляющие следа в камере.

Кметы

Кме'ты, термин, широко распространённый в средние века у славянских народов и имевший различные значения. Первоначально К. назывались, по-видимому, свободные члены общины, племени. В древнерусских литературных памятниках («Слово о полку Игореве» и др.) К. — витязи, дружинники. В феодальной Болгарии и Сербии К. — сельские старосты; в Боснии и Чехии — иногда должностные лица, иногда отдельные категории крестьян; в Польше — зависимые крестьяне, имевшие полный надел; в Хорватии — редко вассалы, а обычно — зависимые крестьяне, в том числе и крепостные.

К-митоз

К-мито'з, одна из форм патологии митотического деления клетки, обусловленная повреждением митотического аппарата. Впервые был описан при действии на клетки алкалоида колхицина. Подробнее см. Митоз.