Иллирийцы

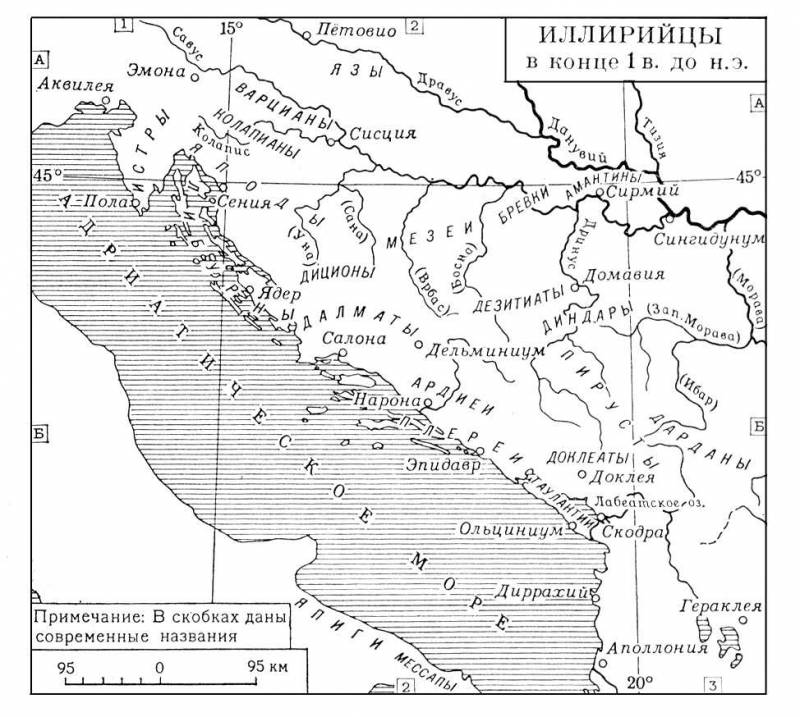

Иллири'йцы (греч. Illyriói), общее название обширной группы индоевропейских племён, занимавших в древности С.-3. Балканского полуострова от среднего течения Дуная до Адриатического моря (наиболее значительные из иллирийских племён: далматы, либурны, истры, яподы, паннонцы, дезитиаты, пирусты, диционы, дарданы, ардиеи, таулантии, плереи и др.) и частично Ю.-В. Апеннинского полуострова (япиги, мессапы и др.). Первые упоминания об И. встречаются у греческих авторов Гекатея Милетского (6 в. до н. э.) и Геродота (5 в. до н. э.). Археологически И. связаны с гальштатской культурой раннего железа (ко времени её расцвета в 700—400 до н. э. относятся культовые повозки, керамическая и бронзовая утварь с фигурами и рельефными фризами, украшения). В 7—3 вв. до н. э. на территории расселения И. греки основали ряд торговых и земледельческих поселений-колоний. Сначала И. строили крепости из необработанного камня, а позже стали под греческим влиянием выкладывать стены из тёсаных квадров, украшать святилища скульптурой. В начале 3 в. до н. э. в иллирийские области вторглись кельты, отчасти оттеснив И., отчасти подвергнув их кельтизации (образовалась группа иллиро-кельтских племён). В 3 в. дон. э., когда И. пришли в столкновение с римлянами, они находились в основном на стадии разложения первобытнообщинных отношений (у южноиллирийских племён возникли первые раннеклассовые образования ещё ранее: в 4 в. до н. э. у энхелеев и во 2-й половине 4 в. до н. э. у таулантиев, в середине 3 в. до н. э. у ардиеев). Подчинив соседние племена, ардиеи создали обширную державу со столицей в Скодре (современный Шкодер). В результате так называемых Иллирийских войн (229—228, 219, 168—167) между ардиеями и римлянами территория державы ардиеев была завоёвана римлянами (167) и вошла в состав римской провинции Македония (148 до н. э.). Северные области побережья, населённые либурнами, далматами и яподами, были завоёваны римлянами во 2—1 вв. до н. э.; окончательно они были покорены во время Иллирийской войны 35—33 до н. э. Тогда же были завоёваны и племена паннонцев на средней Саве. В 13—9 до н. э. римлянами были завоёваны племена севернее Савы вплоть до среднего течения Дуная. Племена внутренней Далмации (дезитиаты, пирусты и др.) были покорены римлянами в ходе подавления панноно-далматского восстания 6—9 н. э. И. подверглись быстрой и сильной романизации (особенно на побережье и в городах). В ходе Великого переселения народов И. были окончательно ассимилированы; постепенно исчез и древний иллирийский язык. Потомками древних И. некоторые учёные считают современных албанцев. Памятники культуры И. сохранились в Австрии, Италии, Албании, Югославии.

Лит.: Свиридова И. Н., Иллирийские племена в кон. 1 в. до н. э. — в нач. 1 в. н. э., «Уч. зап. Московского Государств. педагогического института им. В. И. Ленина», 1960, № 153[а]; Budimir М., Iliri i prailiri, «Vjesnik za arheologiju i historiju dolmatinsku», 1952, №53; Stipčevič A., O umjetnosti starih ilira, «Republika», [Zagreb], 1960, broj 1, s. 16—17; Alföldy G., Bevőlkerung und Gesellschaft der rőmischen Provinz Dalmatien, Bdpst, 1965; Stipčevič A., Bibliographia illyrica, Sarajevo, 1967.

Иллирийцы.

Бронзовая ситула из Ваче (Словения). Ок. 500 до н. э. Национальный музей. Любляна. Фрагмент фриза.

Иллирик

Илли'рик (Illyricum), 1) завоёванная римлянами в 167 до н. э. территория расселения иллирийского племени — ардиеев (Illyricum regnum); в 148 до н. э. вошла в состав римской провинции Македония. 2) Римская провинция, образованная, вероятно, во 2 в. до н. э. (самое позднее при Цезаре, середина 1 в. до н. э.) на территории расселения остальных иллирийских племён, завоёванных римлянами к концу 1 в. до н.э. В 8 н. э. эта огромная провинция была разделена на 2: Верхний И. — Далмация и Нижний И. — Паннония. 3) В период Римской империи И. назывался таможенный округ, включавший дунайские провинции: Рецию, Норик, Паннонию, Дакию, Далмацию, Мёзию. При императоре Диоклетиане (конец 3 в.) И. был разделён на Западный И. (I. occidentale) и Восточный И. (I. orientale). Для империи имел огромное хозяйственное и военно-стратегическое значение.

Иллич-Свитыч Владислав Маркович

И'ллич-Сви'тыч Владислав Маркович (12.9.1934, Киев, — 22.8.1966, Загорянская Московской области), советский языковед-компаративист. Обосновал ностратическую теорию (см. Ностратические языки) родства индоевропейских, картвельских, семито-хамитских, дравидийских, уральских и алтайских языков, создав сравнительную фонетику и сравнительный словарь общих корней («Опыт сравнения ностратических языков», т. 1, 1971). Автор фундаментальной работы «Именная акцентуация в балтийском и славянском» (1963), этимологических и сравнительно-фонетических исследований по славянским, балтийским языкам, по индоевропеистике, по уральским, алтайским, картвельским, чадским языкам. Составил первый македонско-русский словарь (совместно с Д. Толовски).

Соч.: Древнейшие индоевропейско-семитские языковые контакты, в сборнике: Проблемы индоевропейского языкознания, М., 1964; Материалы к сравнительному словарю ностратических языков, в сборнике: Этимология. 1965, М., 1967; Соответствия смычных в ностратических языках, в сборнике: Этимология. 1966, М., 1968.

Иллювий

Иллю'вий (от лат. illuvies — разлив, намывная грязь), минеральные и органические вещества, выщелоченные дождевыми водами из верхней части почвы и отложенные в её нижней части (иллювиальном горизонте). И. состоит в зависимости от типа почвы из гумуса, гидроокислов железа, карбонатов, гипса.

Иллюзии

Иллю'зии (лат. illusio, от illudo — обманываю, насмехаюсь, разыгрываю), 1) неадекватное представление о воспринимаемом объекте, выходящее за границы обычных ошибок восприятия. И. представляют собой по преимуществу неосознанное и не поддающееся произвольной коррекции явление. 2) Ложные, несбыточные надежды, мечты.

Рассмотрение отдельных примеров иллюзорного восприятия можно встретить уже у античных авторов (Аристотель, Лукреций, Витрувий). В эпоху Возрождения и в новое время интерес к И. культивировался занятиями оптикой и разработкой теории перспективы. Однако лишь начиная с работы С. Оппеля (1854, Германия) изучение И. приобретает систематический характер. В русле гештальт-психологии И. впервые была осмыслена как самостоятельное явление (М. Вертхеймер, 1912, Германия). В современной психологии наиболее значительные исследования И. проведены школами советского психолога Д. Н. Узнадзе и швейцарского психолога Ж. Пиаже.

Общеизвестны так называемые оптико-геометрические И. (см. Иллюзии оптические), И. восприятия веса, времени, различных видов кажущегося и индуцированного движения, а также эффекты последствия фиксированной установки; были изучены также И., возникающие в сложных специальных условиях. Для каждой И. может быть экспериментально получена своя кривая ошибок восприятия, определённые количественные показатели.

Большинство И. либо ослабевает (первичные И.), либо усиливается (вторичные И.) с возрастом, обнаруживая таким образом тесную связь с общим ходом развития восприятия, в частности с формированием его константности. И. издавна используются в искусстве, позволяя достигать особых эффектов выразительности. Учёт законов иллюзорного восприятия необходим при всякого рода прямых наблюдениях и оценках, а также в практике архитектуры и внешнего оформления изделий.