Ильменские славяне

И'льменские славя'не (словене), самая северная группа восточных славян, занимавшая в 6—10 вв. побережье озера Ильмень и бассейне рр. Волхов, Ловать, Мста и верхнее течение р. Молога. Археологические памятники И. с. 6—8 вв. — места земледельческих поселений и высокие конические курганы (сопки), содержащие остатки трупосожжений. К 7—8 вв. относится древнейший слой городища. Железный сошник сохи и другие находки говорят о развитом сельском хозяйстве. Позже (в 9—12 вв.) в земле И. с. появляются города Старая Русса и Новгород. В дальнейшем земля И. с. стала ядром владений Новгородской феодальной республики.

Лит.: Третьяков П. Н., Восточнославянские племена, 2 изд., М., 1953.

Ильменский заповедник

Ильме'нский запове'дник им. В. И. Ленина, расположен на восточных склонах Южного Урала, в Челябинской области, к С.-В. от г. Миасс. Площадь 32,1 тыс. га. Включает Ильменские горы (на протяжении 55 км), хребет Косой горы и многочисленные озёра: Аргаяш, Малый Кисегач, Большое Миассово, Большой Таткуль и др. Создан как минералогический заповедник в 1920 декретом СНК, подписанным В. И. Лениным. В 1935 был преобразован в комплексный заповедник в целях сохранения исключительно разнообразного по составу комплекса горных пород и минералов, а также флоры и фауны, типичной для Южного Урала. Имя В. И. Ленина присвоено И. з. в 1940.

Ильменские горы представляют собой крупную асимметричную антиклиналь, сложенную гнейсами и метаморфическими сланцами предположительно девонского возраста, прорванными в карбоне комплексом глубинных изверженных пород. Среди последних главное место занимают своеобразные щелочные нефелиновые сиениты — миаскиты, щелочные сиениты, различные породы семейства гранитов и многочисленные жильные пегматиты сложного и разнообразного минералогического состава. В истории русской геологической науки Ильменские горы сыграли важную роль, так как здесь впервые были открыты и изучены новые типы горных пород — миаскиты, проводились классические исследования радиоактивных минералов, щелочных пород, пегматитов и т. д. (В. И. Вернадский, А. Е. Ферсман, А. Н. Заварицкий, Д. С. Белянкин и др.). В пегматитовых жилах, не имевших аналогов в других месторождениях мира, обнаружено начиная с 18 в. около 180 минералов, 13 из которых впервые найдены в Ильменах. В И. з. созданы научная база с лабораториями и музей природы Южного Урала; сохраняются копи, являющиеся природным минералогическим музеем. Основная растительность — сосновые и берёзовые леса. Имеются участки со степной растительностью. Из животных обычны лось, косуля, заяц-беляк, глухарь, тетерев, рябчик, водоплавающие птицы. Акклиматизирован пятнистый олень, восстановлен ранее истребленный бобр.

Заповедник открыт для экскурсий и является базой для прохождения учебной (геологической, географической, биологической) практики студентами различных вузов СССР.

Лит.: Заварицкий А. Н., Геологический и петрографический очерк Ильменского минералогического заповедника и его копей, М., 1939; Васнецов В. А., Ильменский заповедник им. В. И. Ленина, в кн.: Заповедники СССР, т. 2, М., 1951; Заповедники Советского Союза, под ред. А. Г. Банникова, М., 1969.

Г. П. Барсанов.

Ильмень

Ильме'нь (Ильмер — по летописи, у древних славян — Словенское море), озеро в Новгородской области РСФСР. Расположено в наиболее пониженной части Приильменской низины на высоте около 18 м. Площадь (при среднем уровне) 982 км2. Длина около 45 км, ширина до 35 км. Берега низменные, особенно восточные, и заболоченные; вдоль северо-западного берега (Поозёрье) вытянуты гряды, чередующиеся со впадинами; на юго-западе берега сложены известняками, обрывистые. Местами берега созданы дельтами рек со множеством плоских пойменных островов и проток. В И. впадает около 50 рек; главные: Мета, Пола, Ловать (с Полистью), Псижа и Шелонь. Из И. вытекает р. Волхов. Основное питание за счёт притока рек с весенним половодьем и зимней меженью. Наивысшие уровни весной (май), низшие в конце марта — начале апреля. Колебания уровня в пределах года от 2,35 м до 5,8м (максимальные — 7,4 м). При низких уровнях И. находится в подпоре от плотины Волховской ГЭС. Глубины от 3—4 м в прибрежной части до 6—10 м в центральной; дно плоское. В озере много органических веществ и вода имеет желтоватую окраску. Замерзает в ноябре, вскрывается в апреле. Богато рыбой (лещ, снеток, налим, щука).

В 9—12 вв. через И. шёл путь «из варяг в греки», а также на Волгу; в обход И. в конце 18 — начале 19 вв. построены Сиверсов, а позднее Вишерский каналы. Судоходно; по И. — рейсы между Новгородом, Старой Руссой (через Ловать и Полисть) и в устье Шелони (Шимск). В 6 км от И. на берегах р. Волхов расположен один из древнейших русских городов — Новгород.

От наименования озера — название самой северной группы восточных славян (см. Ильменские славяне).

К. Г. Тихоцкий.

Ильмер Карл Петрович

И'льмер Карл Петрович [25.12.1891(6.1.1892), посёлок Лигатне, ныне Цесисского района Латвийской ССР, — 12.3.1919, Томск], активный участник революционного движения в Латвии и России. Член Коммунистической партии с 1908. Родился в семье рабочего. Окончил городское училище. Рабочий. В 1905 член боевой дружины. С 1911 член Рижского комитета партии, с начала 1914 вёл партийную работу в Баку. В 1914 сослан в Нарымский край, в 1916 бежал в Петроград, работал в военной большевистской организации, а после Февральской революции 1917 — в латышской рабочей газете «Циня» («Борьба»). После Октябрьской революции продовольственный комиссар Александро-Невского района Петрограда. В декабре 1917 командирован за продовольствием для Петрограда в Сибирь; был членом Западно-Сибирского областного совета, продовольственным комиссаром Акмолинской области. После временного падения (июнь 1918) Советской власти в Омске — на подпольной работе в Томске, возглавлял комитет РКП(б) и подготавливал вооружённое восстание для свержения режима адмирала Колчака. В марте 1919 был арестован колчаковцами; умер во время жестоких пыток. Похоронен в Томске в братской могиле на площади Революции.

Лит.: Герои Октября, т. 1, Л., 1967.

Ильмовая падь

И'льмовая падь, крупнейший гуннский могильник 2—1 вв. до н. э., расположенный в 28 км к С. от г. Кяхта Бурятской АССР. Исследовался в 1896—97 Ю. Д. Талько-Гринцевичем, в 1928—1929 — Г. П. Сосновским. Около 280 погребальных сооружений в виде выкладок из камня (в плане близки к квадрату) с дромосом с южной стороны. Обряд погребения подтверждает данные древних китайских (ханьских) хроник о том, что гунны хоронили умерших в двойных деревянных гробах. Наряду с небольшими погребальными сооружениями (могилы рядового населения) раскопаны монументальные сооружения представителей родоплеменной знати. Найденные здесь остатки шёлковых тканей, зеркала и другие китайские изделия свидетельствуют о связях гуннов с населением Китая.

Лит.: Сосновский Г. П., Раскопки Ильмовой пади, в сборнике: Советская археология, т. 8, М. — Л., 1946.

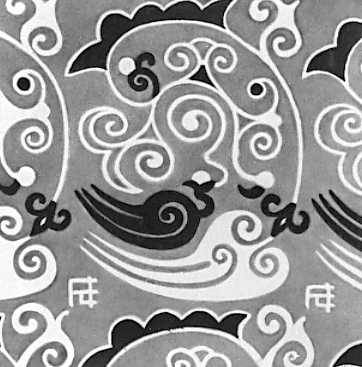

Ильмовая падь. Цветная шёлковая ткань, найденная в богатом погребении.

Ильмовая падь. Сруб одной из раскопанных могил.