Д. А. Криволуцкий.

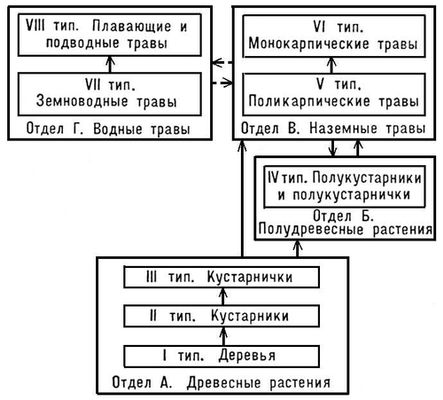

Рис. 2. Соотношение отделов и типов жизненных форм покрытосеменных растений.

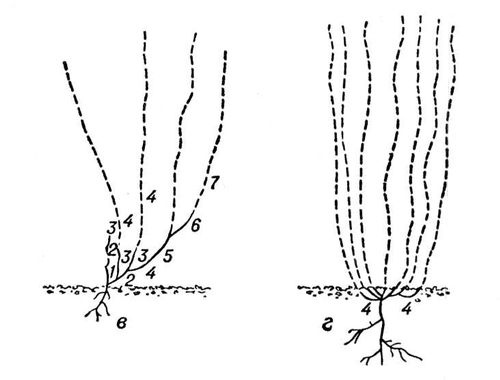

Рис. 3б. Нарастание и длительность жизни скелетных осей у различных жизненных форм: в — полукустарничек; г — многолетняя трава. Точками и пунктиром обозначены отмирающие части побегов. Римские цифры — основные структурные оси, арабские — годичные приросты.

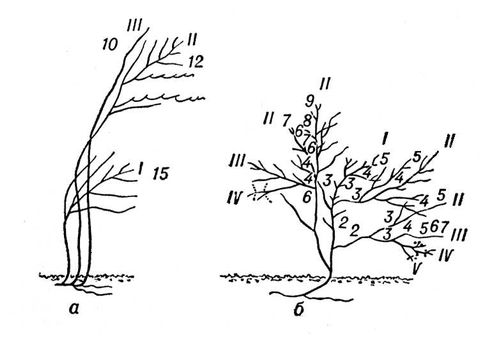

Рис. 3а. Нарастание и длительность жизни скелетных осей у различных жизненных форм: а — кустарник; б — кустарничек. Точками и пунктиром обозначены отмирающие части побегов. Римские цифры — основные структурные оси, арабские — годичные приросты.

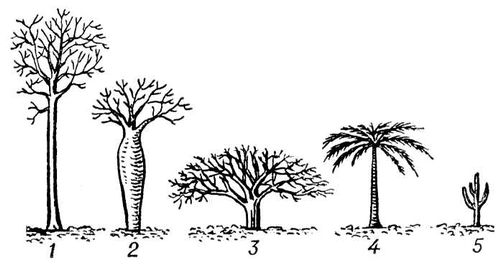

Рис. 4. Разнообразие жизненных форм деревьев: 1 — лесное дерево «обычного» типа; 2 — саванное дерево с водозапасающим стволом («бутылочное»); 3 — саванное дерево с зонтиковидной кроной; 4 — розеточное дерево (пальма); 5 — суккулентно-стеблевое дерево (кактус).

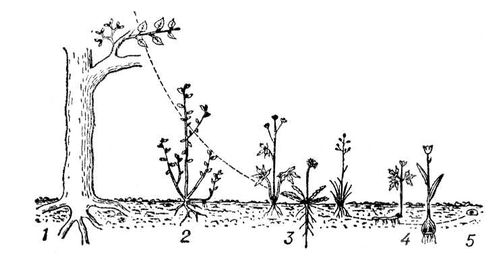

Рис. 1. Жизненные формы: 1 — фанерофиты (тополь, омела); 2 — хамефиты (черника); 3 — гемикриптофиты (лютик, одуванчик, щучка); 4 — геофиты (ветреница, тюльпан); 5 — семя терофитов (фасоль). Почки увеличены, обозначены чёрным, соединены пунктирной линией.

Жизненность

Жи'зненность в фитоценологии, мера соответствия условий данного биоценоза потребностям изучаемой популяции растений. Критериями Ж. могут служить: способность особей вида проходить в данных условиях полный цикл развития, сроки созревания репродуктивных органов, величина годичного прироста, оптимальная численность особей и т. п. Обычно Ж. квалифицируют, пользуясь шкалами в три — пять баллов. Имеются попытки оценивать Ж. популяции путём определения Ж. отдельных особей с последующим выведением среднего балла. В этом случае основой для оценки Ж. служит интенсивность жизнепроявлений особи, выражающаяся объёмом или массой тела, энергией роста и пр.

Жизненный цикл

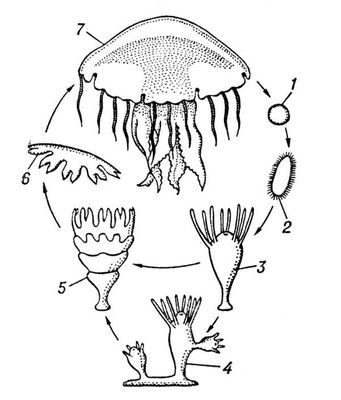

Жи'зненный цикл, цикл развития, совокупность фаз развития, пройдя которые организм достигает зрелости и становится способным дать начало следующему поколению, замыкая тем самым Ж. ц. Длительность Ж. ц. определяется числом поколений (генераций), развивающихся в течение года, или числом лет, на протяжении которых Ж. ц. осуществляется; она зависит также от продолжительности периода покоя и диапаузы. У животных различают простой Ж. ц. — при прямом развитии особей, и сложный — с метаморфозом или сменой поколений. При развитии с метаморфозом Ж. ц. прослеживается на развитии одной особи (например, у свиного солитера: яйцо — онкосфера — финка — взрослый цепень; у майского жука: яйцо — личинка — куколка — имаго). При развитии со сменой поколений или сменой способов размножения Ж. ц. прослеживается на двух и более особях, принадлежащих разным поколениям, до появления исходной формы. Например, у сцифоидных: яйцо — планула — сцифистома — эфира — медуза (см. рис.); у печёночного сосальщика: яйцо — мирацидий — редии — церкарии — адолескарии — взрослые черви; у тлей: яйцо — самка-основательница — мигранты — полоноски — обоеполые насекомые. Т. о., единицей при изучении Ж. ц. может быть как один онтогенез, так и ряд сменяющих друг друга онтогенезов. У высших растений различают однолетний, двулетний и многолетний Ж. ц. Для Ж. ц. многих низших растений и папоротников типична смена гаметофита и спорофита. У паразитических грибов Ж. ц. по сложности сходны с таковыми паразитических червей. У ржавчинных грибов Ж. ц. сложный — имеются формы, дающие эцидиоспоры, уредоспоры, телейтоспоры, а также базидиальная стадия. Из простейших наиболее сложны Ж. ц. у споровиков, например у грегарин и гемоспоридий. О Ж. ц. микроорганизмов см. Бактерии, о Ж. ц. человека см. Онтогенез.

М. С. Гиляров.

Схема жизненного цикла сцифоидных (Chrysaora): 1 — яйцо; 2 — планула; 3 — сцифистома; 4 — сцифистома, выпочковывающая молодых сцифистом; 5 — сцифистома в стадии стробилы; 6 — эфира; 7 — медуза.

Жизнеобеспечение

Жизнеобеспе'чение в космическом полёте, системы жизнеобеспечения (СЖО), комплекс мероприятий, направленных на обеспечение жизнедеятельности экипажа космического корабля на протяжении полёта. Верхние слои атмосферы Земли и тем более космическое пространство, условия на поверхности планет Солнечной системы непригодны для жизни высокоорганизованных существ, включая человека. Поэтому жизнь и деятельность человека в космическом пространстве может быть обеспечена созданием в космических кораблях, на искусственных спутниках Земли или планетных станциях искусственной среды обитания, близкой к оптимальной области диапазона жизни на Земле, в её биосфере. Это относится как к воздушной среде — искусственной атмосфере корабля, так и к тем элементам среды, в широком смысле слова, которые необходимы для питания и поддержания водного баланса организма человека.

Существование человека основано на непрерывном обмене вещества и энергии с окружающей средой. Создание возможностей для этого является функцией СЖО. Т. о., СЖО — комплекс устройств, агрегатов и запасов веществ, обеспечивающих необходимые условия жизнедеятельности экипажа в течение всего полёта. Частные системы (подсистемы) этого комплекса обеспечивают соответствующие им отдельные стороны жизнедеятельности (обмена веществ) организма: питание, водный обмен, газообмен, теплообмен (терморегулирование), отправление естественных надобностей и т. д. Такова типовая структура СЖО в наиболее часто употребляемом узком значении этого термина. СЖО могут быть коллективными (СЖО космических кораблей и планетных станций) и индивидуальными, например автономные СЖО, применяемые вместе со скафандрами.

В более широком смысле к сфере СЖО иногда относят все остальные устройства и предметы, служащие для обеспечения гигиенических, бытовых, культурных и эстетических потребностей экипажа. Необходимость наиболее полного удовлетворения этих потребностей существенно возрастает с увеличением продолжительности пребывания экипажа в космосе, когда эти стороны деятельности человека могут приобретать значение жизненно важных факторов. Частные СЖО делятся на нерегенеративные, предусматривающие создание бортовых запасов пищи, воды, кислорода, и регенеративные, основанные на регенерации этих веществ из продуктов жизнедеятельности человека или др. обитателей космических кораблей и спутников.

Принципиальная возможность регенерации всех необходимых для жизнедеятельности человека веществ основана на том, что организм выделяет в составе продуктов жизнедеятельности все те химические элементы, которые он получил в виде пищи и воды, а также поглощённый при дыхании кислород. Т. о., практически создаётся замкнутый круговорот необходимых веществ. Регенерация пищевых веществ (из углерода углекислого газа, воды, минеральных элементов мочи и кала) может быть, в принципе, осуществлена при использовании способных к фото- или хемосинтезу автотрофных организмов. Ведутся также поисковые исследования по искусственному синтезу пищевых углеводов из углекислого газа и воды.