Лит.: Ванин С. И., Древесиноведение, 3 изд., М.—Л., 1949; Яценко-Хмелевский А. А., Основы и методы анатомических исследований древесины, М.—Л., 1954; Москалева В. Е., Строение древесины и её изменение при физических и механических воздействиях, М., 1957; Вихров В. Е., Диагностические признаки древесины главнейших лесохозяйственных и лесопромышленных пород СССР, М., 1959; Никитин Н. И., Химия древесины и целлюлозы, М.—Л., 1962; Древесина. Показатели физико-механических свойств, М., 1962; Уголев Б. Н., Испытания древесины и древесных материалов, М., 1965; Перелыгин Л. М., Древесиноведение, 2 изд., М., 1969; Леонтьев Н. Л., Техника испытаний древесины, М., 1970; Уголев Б. Н., Деформативность древесины и напряжения при сушке, М., 1971.

Б. Н. Уголев.

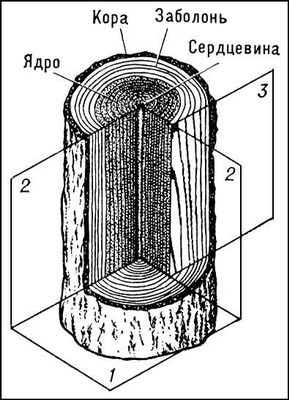

Рис. 1. Основные части ствола и его главные разрезы: 1 — поперечный; 2 — радиальный; 3 — тангенциальный.

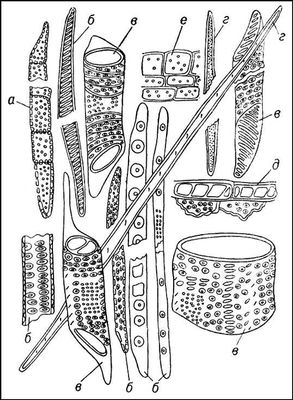

Рис. 2. Типы клеток, слагающих древесину: а — древесинная паренхима; б — трахеиды; в — членики сосудов (трахей); г — волокна либриформа; д — клетки гетерогенного сердцевинного луча хвойного дерева; е — клетки гетерогенного сердцевидного луча лиственного дерева.

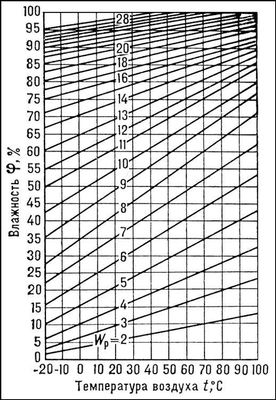

Рис. 5. Зависимость равновесной влажности древесины Wp от влажности j и температуры t воздуха.

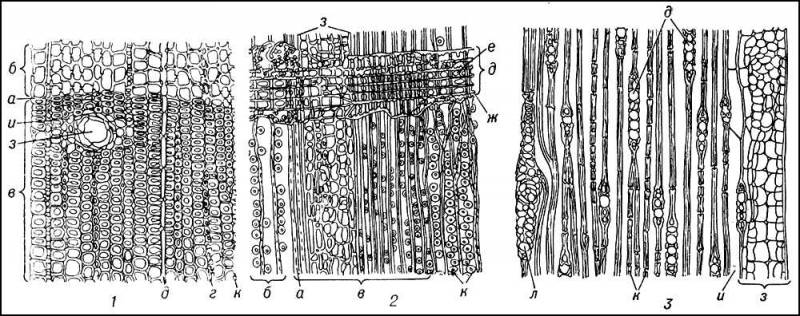

Рис. 4. Участки срезов древесины сосны: 1 — поперечного; 2 — радиального; 3 — тангенциального; а — граница годичного кольца; б — поздняя древесина; в — ранняя древесина: г — новый ряд вклинивающихся трахеид; д — гетерогенный сердцевинный луч, состоящий из лучевых трахеид (е) с мелкими окаймленными порами и паренхимных клеток с большими окновидными порами (ж); з — смоляной ход (хорошо видны выстилающие его эпителиальные клетки); и — клетки паренхимы, окружающие смоляной ход; к — окаймленные поры; л — сердцевинный луч с горизонтальным смоляным ходом.

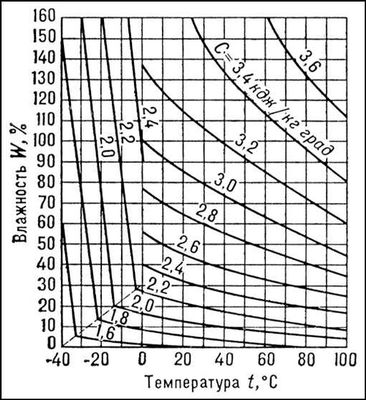

Рис. 6. Зависимость удельной теплоёмкости древесины С от температуры t и влажности W.

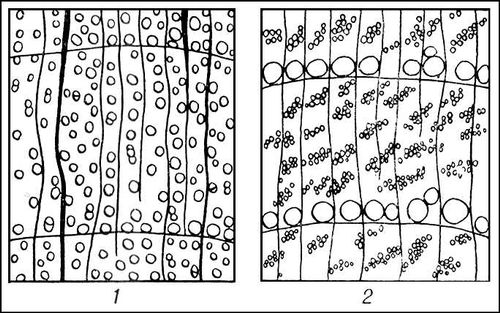

Рис. 3. Схема расположения сосудов древесины на поперечном сечении годичного кольца: 1 — клёна (рассеянно-сосудистая); 2 — вяза (кольцесосудистая).

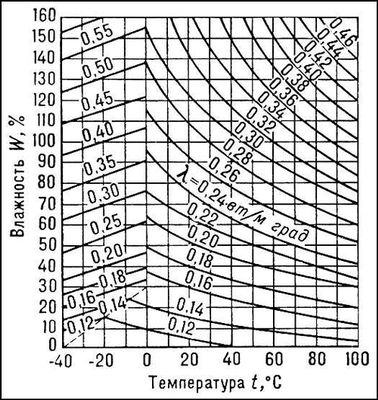

Рис. 7. Зависимость коэффициента теплопроводности древесины lном от температуры t и влажности W.

Древесина модифицированная

Древеси'на модифици'рованная, древесина, обработанная каким-либо химическим веществом (синтетической смолой, аммиаком и др.) с целью повышения её механических свойств и придания водостойкости. В большинстве случаев пропитка древесины осуществляется под давлением, полимеризация или поликонденсация вводимых в древесину химических веществ (мономеров, олигомеров и др.) достигается термической обработкой, облучением рентгеновскими и a-, b-, g-лучами в присутствии катализаторов. Д. м. по сравнению с натуральной обладает увеличенной прочностью на статический изгиб (на 75%); пониженными водопоглощением (в 3—5 раз) и абразивным износом (в 1,5—2 раза). Д. м. применяют для изготовления подшипников скольжения в узлах с.-х. машин, деталей, работающих в агрессивных средах, литейных моделей и копиров и др.

Лит.: Роговин З. А., Химические превращения и модификация целлюлозы, М., 1967; Модификация древесины. [Сб. статей], Рига, 1967.

А. Калниньш.

Древесина прессованная

Древеси'на прессо'ванная, конструкционный материал, древесина, подвергнутая сжатию перпендикулярно волокнам под давлением до 30 Мн/м2 (300 кгс/см2). Плотность Д. п. 1200—1450 кг/м3. В зависимости от способа прессования различают Д. п., получаемую односторонним, двусторонним и контурным уплотнением. Одностороннее уплотнение производится прессованием брусков древесины поперёк волокон в одном направлении, двустороннее — в двух направлениях. Вторым способом достигается более высокая плотность. Контурное уплотнение осуществляется вдавливанием цилиндрической заготовки древесины в металлический цилиндр меньшего диаметра. Предел прочности Д. п. при статическом изгибе, сжатии вдоль волокон, а также твёрдость торцевой поверхности выше, чем у натуральной древесины, в 2—3 раза. В промышленности она заменяет чёрные и цветные металлы, текстолит. Из Д. п. изготовляют погонялки ткацких станков, подшипники скольжения, работающие в абразивной среде, и др.

Лит.: Хухрянский П. Н., Прессование древесины, 3 изд., М., 1964; Справочник фанерщика, М., 1968.

А. Н. Кириллов.

Древесинники

Древеси'нники (Trypodendron), род жуков семейства короедов. Тело (длиной 2,8—3,8 мм) голое глянцевитое, цилиндрическое, переднеспинка выпуклая, окраска чёрная, на надкрыльях обычно полоски. Обитают Д. в древесине, прогрызая в ней ходы. Безногие мягкие С-образные личинки питаются амброзией — гифами гриба, специально заносимого в ходы жуками. В СССР — 9 видов: полосатый Д. (Т. lineatus) вредит хвойным породам; дубовый Д. (Т. domesticus) — дубу и реже др. лиственным; лестничный Д. (Т. signatus) — разным лиственным породам.

Древесиноведение

Древесинове'дение, научная дисциплина, изучает строение и свойства древесины; содержит комплекс сведений о древесине как материале, полученных на основе исследований методами биологии, химии, физики, механики и др. наук. Д. — учебная дисциплина для всех лесотехнических специальностей вузов и техникумов в СССР, включающая следующие разделы: строение древесины (макро- и микроскопическое); химические, физические и механические свойства древесины и влияние на них различных факторов; пороки древесины; стойкость; особенности древесины основных лесных пород СССР.

В развитии отечественного Д. большую роль сыграли работы А. Е. Теплоухова, Д. И. Журавского, Д. М. Кайгородова, Н. М. Бурого, А. В. Гадолина, И. П. Бородина, Н. А. Белелюбского, Н. А. Филиппова, Л. А. Иванова, С. И. Ванина, Л. М. Перелыгина, А. Х. Певцова, Н. Н. Чулицкого и др.

Д. как самостоятельная учебная дисциплина оформилась в СССР в 1932. В 30-х гг. были написаны первые учебники и руководства по Д. Тогда же были начаты работы по стандартизации методов физико-механических испытаний древесины, на основе которых в дальнейшем были определены показатели свойств древесины важнейших промышленных пород СССР. Большое внимание уделялось исследованию строения древесины и изучению её пороков. Были установлены зависимости свойств древесины от лесоводственных факторов; выявлено влияние на свойства древесины влажности, температуры, кислот, щелочей и др. Эти исследования обеспечили возможность широкого использования древесины в строительстве, авиастроении, судо- и вагоностроительной промышленности и др.

С 50-х гг. проводятся широкие исследования фундаментальных свойств древесины: микроскопического и ультратонкого строения, реологических свойств, влажностных деформаций, внутренних напряжений, анизотропии, теплофизических, диэлектрических, пьезоэлектрических свойств, неразрушающих методов контроля прочности. Разрабатываются методы испытаний древесины, основанные на использовании инфракрасного, светового, ультрафиолетового, рентгеновского и ядерных излучений; проводятся испытания при звуковых и ультразвуковых колебаниях; объективными методами исследуются цвет и блеск; ведутся изыскания эффективных способов дефектоскопии древесины. Строение и свойства древесины исследуются с целью усовершенствования существующих и разработки новых технологических процессов сушки, пропитки, механической обработки, склеивания, отделки и др.