Дизельное масло

Ди'зельное ма'сло, см. Моторные масла.

Дизельное топливо

Ди'зельное то'пливо, жидкое нефтяное топливо, применяемое в дизелях. Выпускаются две группы Д. т.: 1) дистиллятные маловязкие, применяемые в быстроходных форсированных двигателях; 2) высоковязкие остаточные, используемые в тихоходных дизелях.

Для производства дистиллятных Д. т. используют керосино-газойлевые фракции прямой перегонки нефти и частично (до 20%) газойли каталитического крекинга. Топлива для тихоходных дизелей вырабатывают из смеси мазутов с керосино-газойлевыми фракциями нефти.

В табл. 1 и 2 показаны основные свойства дизельных топлив, выпускаемых в СССР.

Табл. 1. — Дистиллятные топлива

| Топлива | сст1 | Цетановое число | Содержа-ние серы, % | заст | всп |

| Для автотракторных двигателей | |||||

| Малосернистые: арктическое ДА | 2,5-4,0 | 40 | 0,2 | -60 | 35 |

| зимнее ДЗ | 3,5-6,0 | 40 | 0,2 | -45 | 50 |

| летнее ДЛ | 3,5-8,0 | 45 | 0,2 | -10 | 60 |

| специальное ДС | 2 | 50 | 0,2 | -15 | 90 |

| Сернистые: арктическое А | 1,5-2,5 | 45 | 0,4 | -55 | 30 |

| зимнее З | 2,2-3,2 | 45 | 0,6 | -35 | 35 |

| летнее Л | 3,0-6,0 | 45 | 1,0 | -10 | 40 |

| специальное С | 4,5-8,0 | 50 | 1,0 | -15 | 90 |

| Для тепловозных и судовых двигателей | |||||

| Зимнее ТЗ | 2,2-5,0 | 45 | 0,5 | -35 | 40 |

| Летнее ТЛ | 3,5-6,5 | 45 | 0,5 | -10 | 65 |

11cm = 10-4 м2/cek.

2 Вязкость при 50°C.

Табл. 2. — Остаточные топлива

| Топлива | сст1 | Коксуе-мость, % | Содержа-ние серы, % | заст | всп |

| Топливо ДТ | 36 | 3,0 | 0,5-1,5 | -5 | 65 |

| Топливо ДМ | 150 | 10,0 | 3,0 | 10 | 85 |

Лит.: Нефтепродукты. Справочник, под ред. Б. В. Лосикова, М., 1966; Технические условия на нефтепродукты, М., 1969.

Н. Г. Пучков.

Дизель-поезд

Ди'зель-по'езд, состав, в который входят 2 или больше моторных вагона (с тяговыми дизельными двигателями) и несколько прицепных. Моторные вагоны обычно располагаются на концах поезда. Управление двигателями осуществляется с одного поста. Д.-п. обеспечивают пригородное сообщение на неэлектрифицированных участках ж. д.

Дизель-троллейвоз

Ди'зель-троллейво'з, см. Троллейвоз.

Дизель-электроход

Ди'зель-электрохо'д, см. Электроход.

Дизентерийная амёба

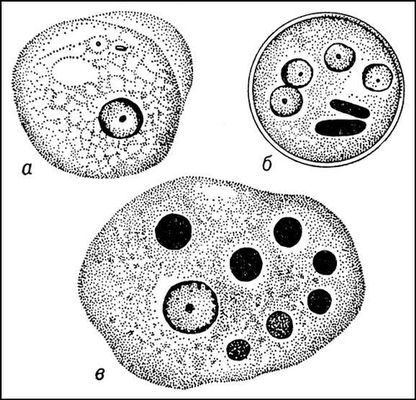

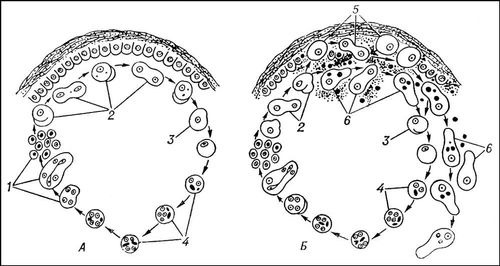

Дизентери'йная амёба (Entamoeba histolytica), простейшее из отряда амёб; возбудитель амёбной дизентерии (см. Амёбиаз). Впервые описан в 1875 русским учёным Ф. А. Лёшем. При попадании в кишечник человека Д. а. в большинстве случаев размножается в содержимом толстой кишки, не внедряясь в ткани и не вызывая нарушений функции кишечника (человек при этом здоров, но служит носителем Д. а.). Эта форма Д. а. называется просветной (forma minuta) (размер около 20 мкм) (рис. 1, а). Движется она с помощью псевдоподий. Ядро сферическое, 3—5 мкм в поперечнике, хроматин расположен под ядерной оболочкой в виде небольших глыбок; в центре ядра небольшая кариосома. В эндоплазме может быть несколько фагоцитированных бактерий. При сгущении фекалий в толстой кишке просветная форма окружается оболочкой и превращается в шаровидную цисту (размер около 12 мкм) с 4 ядрами, не отличающимися по строению от ядра вегетативной формы; незрелые цисты содержат 1—2 или 3 ядра. Имеется вакуоль с гликогеном; часть цист содержит короткие, брусковидные образования — хроматоидные тела (рис. 1, б). С фекалиями цисты выбрасываются во внешнюю среду и могут вновь попасть в желудочно-кишечный тракт человека, где после метацистной стадии развития (деление на 8 дочерних амёб) дают начало просветным формам (рис. 2, А).

Иногда просветная форма Д. а. внедряется в стенку толстой кишки и размножается там, образуя язвы (амёбная дизентерия). Эта форма Д. а. называется тканевой (размер 20—25 мкм) и, в отличие от просветной формы, не содержит в цитоплазме никаких включений. Язвенное поражение толстого кишечника сопровождается выделением слизи, гноя и крови. В этих условиях просветные формы Д. а., а также тканевые формы, попавшие в просвет кишки из язв, увеличиваются в размере до 30 мкм и больше и приобретают способность фагоцитировать эритроциты. Эта форма Д. а. называется большой вегетативной, или эритрофагом (рис. 1, в). Выброшенная при дефекации во внешнюю среду, она быстро погибает. При затихании острой фазы болезни большая вегетативная форма уменьшается в размерах, переходит в просветную, а затем инцистируется в кишечнике. Цисты, выделяемые при дефекации во внешнюю среду, могут быть источником заражения (рис. 2, Б). Вегетативная форма Д. а. во внешней среде погибает в течение 15—20 мин. Цисты сохраняют жизнеспособность в воде и влажной почве до месяца и более.

Д. а. паразитирует, помимо человека, также у крыс, обезьян, собак и кошек, но встречается у них редко; эти животные не имеют существенного значения как источник инфекции.

Лит.: Эпштейн Г. В., Паразитические амебы, М. — Л., 1941; Гнездилов В. Г., Простейшие кишечника, в кн.: Лабораторный практикум медицинской паразитологии, [2 изд.], Л., 1959; Сченснович В. Б., Плотников Н. Н., Амебная дизентерия, в кн.: Многотомное руководство по микробиологии, клинике и эпидемиологии инфекционных болезней, т. 9, М., 1968.

В. Б. Сченснович.

Рис. 1. Дизентерийная амёба: а — просветная форма; б — 4-ядерная циста; в — большая вегетативная форма (эритрофаг) с фагоцитированными эритроцитами.

Рис. 2. Жизненный цикл дизентерийной амёбы (схема): А — у здорового носителя; Б — у больного амёбной дизентерией; 1 — метацистное развитие; 2 — просветная форма; 3 — предцистная форма; 4 — цисты; 5 — тканевая форма; 6 — большая вегетативная форма (эритрофаг).