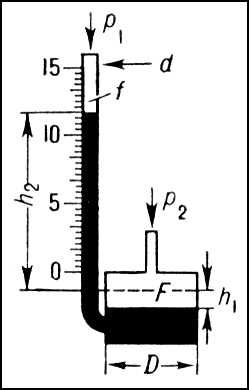

Поплавковый Д. по принципу действия аналогичен однотрубному Д. с сосудом и вертикальной трубкой, только для измерения служит поплавок, передающий изменение уровня жидкости в сосуде на стрелку прибора. Диапазон измерения перепадов давления от 0 до 133 кн/м2 (от 0 до 1000 мм рт. ст.), при давлении среды до 16 Мн/м2 (160 кгс/см2). Основная приведённая погрешность ± 1,5—2%.

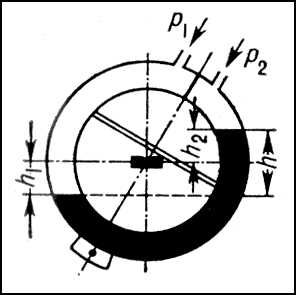

Кольцевой Д., или «кольцевые весы», имеет чувствительный элемент в виде полого кольца с перегородкой (рис. 3). В нижней части кольца, заполненного жидкостью (вода, масло, ртуть), укреплён компенсационный груз. При p1 = p2 уровень жидкости в обеих частях кольца одинаков, а центр тяжести груза находится на вертикальной оси, проходящей через центр кольца. При p1 > p2 жидкость в левой части опустится, а в правой поднимется. Усилие, создаваемое действием разности давлений на перегородку, вызывает момент, стремящийся повернуть кольцо по часовой стрелке. Диапазон измерения перепадов давлений: для низкого давления (с водяным заполнением) до 1,6 кн/м2 (160 кгс/м2) при давлении среды до 150 кн/м2 (15000 кгс/м2); для среднего (с ртутным заполнением) — до 33 кн/м2 (250 мм рт. cт.) при давлении среды 3,2 Мн/м2 (32 кгс/см2). Основная приведённая погрешность ± 0,5—1,5%.

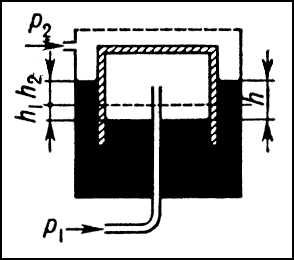

Колокольный Д. (рис. 4) представляет собой колокол, погружённый в жидкость и перемещающийся под влиянием разности давлений внутри (большее) и снаружи (меньшее) колокола. Противодействующая измеряемому давлению сила создаётся утяжелением колокола (гидростатическое уравновешивание) или деформацией пружины, на которой подвешивается колокол (механическое уравновешивание). Диапазон измерения перепада давлений от 40 н/м2 до 4 кн/м2 (от 4 до 400 кгс/м2) при давлении среды от 10 кн/м2 до 0,3 Мн/м2 (от 1000 кгс/м2 до 3 кгс/см2).

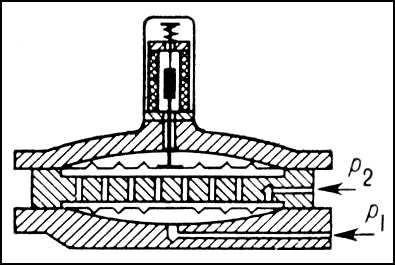

Механические Д. разделяются на мембранные с плоской упругой металлической мембраной (рис. 5) и с неметаллической мембраной и сильфонные. В мембранных Д. упругая металлическая мембрана прогибается под влиянием измеряемого давления, по величине прогиба определяют давление. В некоторых конструкциях Д. мембрана служит только для разделения камер. Противодействующую силу при деформации создаёт тарированная цилиндрическая спиральная пружина, которая разгружает мембрану. Некоторые мембранные Д. имеют защиту от односторонней перегрузки и могут применяться для измерения не только перепадов, но и избыточных давлений. Диапазон измерения давления от 0 до 6,3 кн/м2 (0—630 кгс/м2) и от 0,16 до 0,63 Мн/м2 (1,6—6,3 кгс/см2); диапазон перепада давлений до 133 кн/м2 (1000 мм рт. cт.) при максимальном давлении среды до 60 Мн/м2 (600 кгс/см2). Основная приведённая погрешность ± 1,5%. Д. с неметаллическими мембранами (из резины и т.п. материалов) имеют только цилиндрическую спиральную пружину, не воспринимают изгибающих моментов и сжимающих усилий и работают только на растяжение. Для увеличения перемещения они изготовляются гофрированными и имеют жёсткий центр, образованный двумя металлическими дисками. Диапазон измерений перепада давлений до 133 кн/м2 (1000 мм рт. cт.) при давлении среды до 6,4 Мн/м2 (64 кгс/см2). Основная приведённая погрешность ± 1—2%.

Сильфонные Д. имеют чувствительный элемент — гофрированную металлическую коробку (сильфон) с тарированной цилиндрической спиральной пружиной. Сильфон разделяет полость Д. на две камеры. Большее давление подводится в полость над сильфоном, а меньшее — внутрь. Под действием разности давлений сильфон прогибается на величину, пропорциональную измеряемому давлению. Диапазон измерений до 25 кн/м2 (2500 кгс/м2) при давлении среды до 32 Мн/м2 (320 кгс/см2). Основная приведённая погрешность ± 0,5—1%.

Поплавковые, кольцевые, колокольные и механические Д. изготовляются показывающими, самопишущими и бесшкальными (с электрической или пневматической дистанционной передачей показаний), с электрическим контактным устройством. Д. для измерения расхода по методу переменного перепада выпускаются с интегрирующими и суммирующими устройствами. Дальнейшее развитие конструирования Д. идёт по пути усовершенствования механического Д.

Лит.: Кремлевский П. П., Расходомеры, 2 изд., М. — Л., 1963; Автоматизация, приборы контроля и регулирования производственных процессов в нефтяной и нефтехимической промышленности. Справочник, кн. 2, М., 1964.

Г. Г. Мирзабеков.

Рис. 4. Схема колокольного дифманометра.

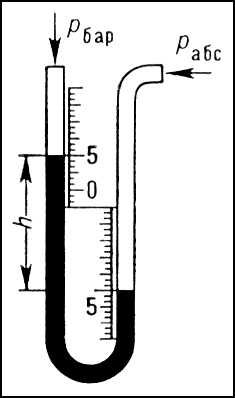

Рис. 1. Двухтрубный U-oбразный дифманометр.

Рис. 5. Дифманометр с упругой мембраной и электрической передачей показаний.

Рис. 2. Дифманометр с сосудом и вертикальной трубкой.

Рис. 3. Схема кольцевого дифманометра.

Дифосген

Дифосге'н, трихлорметиловый эфир хлоругольной кислоты,

Д. обладает сильным удушающим и заметным раздражающим действием. Непереносимая концентрация 0,075 мг/л, смертельная 0,25 мг/л (при экспозиции 30 мин). При отравлении Д. характерно наличие скрытого периода действия (до 6—8 ч). Очень опасно длительное воздействие малых концентраций Д., суммарное действие которых может привести к тяжёлым поражениям организма (так называемый кумулятивный эффект). Д. использовался во время 1-й мировой войны как отравляющее вещество.

Лит.: Соборовский Л. З., Эпштейн Г. Ю., Химия и технология боевых химических веществ, М. — Л., 1939; Флюри Ф., Церник Ф., Вредные газы, М., 1938.

Р. Н. Стерлин.