Лит.: Касаткин А. Г., Основные процессы и аппараты химической технологии, 8 изд., М., 1971; Гельперин Н. И., Дистилляция и ректификация, М. — Л., 1947; Багатуров С. А., Теория и расчет перегонки и ректификации, М., 1961; Циборовский Я., Процессы химической технологии, пер. с польск., Л., 1958; Матрозов В. И., Аппаратура для молекулярной дистилляции, М., 1954; Чижиков Д. М., Металлургия тяжелых цветных металлов, М. — Л., 1948; Лакерник М. М., Электротермия в металлургии меди, свинца и цинка, М., 1964.

В. Л. Пебалк.

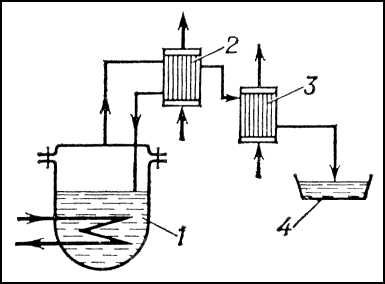

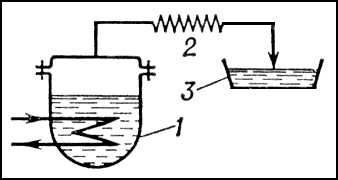

Рис. 3 к ст. Дистилляция.

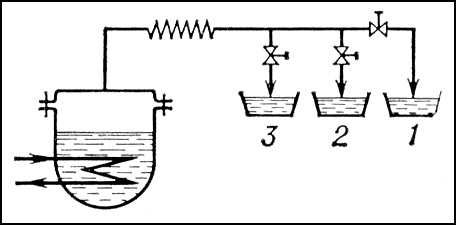

Рис. 2 к ст. Дистилляция.

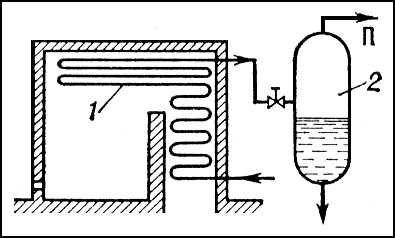

Рис. 4 к ст. Дистилляция.

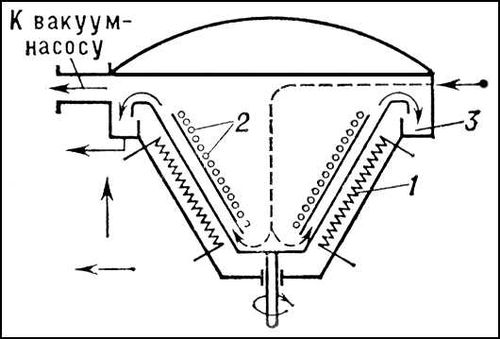

Рис. 5 к ст. Дистилляция.

Рис. 1 к ст. Дистилляция.

Дистимия

Дистими'я (от дис... и греч. thymós — душа, чувства, настроение), нарушение настроения, характеризующееся унынием, подавленностью, печалью.

Дистинкция

Дисти'нкция (от лат. distinctio — различение), термин, обозначающий познавательный акт, в процессе которого фиксируется различие между предметами и явлениями действительности или между элементами сознания. В современной формальной логике под Д. подразумевается один из логических приёмов, заменяющих определение (см. Различие).

Дистоматозы

Дистомато'зы, глистные заболевания, вызываемые трематодами (сосальщиками); то же, что трематодозы.

Дисторзия

Дисто'рзия (лат. distorsio, distortio, от distorqueo — выворачиваю, искривляю), повреждение связочного аппарата сустава; то же, что растяжение.

Дисторсия

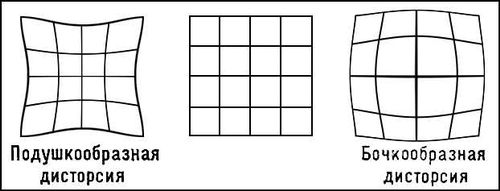

Дисто'рсия (от лат. distorsio — искривление), погрешность изображения в оптических системах, при которой нарушается геометрическое подобие между объектом и его изображением; одна из аберраций оптических систем. Д. возникает в результате того, что линейное увеличение разных частей изображения различно. Характерный пример искажений, даваемых системой, обладающей Д., — приведённое на рис. изображение квадрата. Слева изображена подушкообразная, или положительная, Д., справа — бочкообразная, или отрицательная. Д. не нарушает резкости изображения. Д. оптической системы количественно характеризуется так называемой относительной Д. v = b/b - 1, где b — линейное увеличение идеальной системы без Д., а b — увеличение, имеющее место в действительности. Относительная Д. выражается в %

Д. особенно вредна в фотографических объективах, применяемых в геодезии или фотограмметрии. Для хороших фотообъективов v близка к 0,5%. В объективах, применяемых при аэрофотосъёмке, Д. равна ~ 0,01%. В отдельных случаях (симметричные фотообъективы или зрительные трубы) Д. можно уничтожить.

Рис. к ст. Дисторсия.

Дистрибутивность

Дистрибути'вность (от лат. distributivus — распределительный), распределительность, распределительный закон, свойство умножения, выражаемое тождествами с (a + b) = са + cb и (а + b)c = ас + bc. В более общем смысле говорят о Д. оператора F (x) относительно некоторого действия х * у как о свойстве, выражаемом равенством F (x * у) = F (x) * F (y). Например, равенство (ab)n = anbn показывает, что оператор возведения в степень дистрибутивен относительно операции умножения [но не относительно операции сложения, т. к., вообще говоря, (a + b) n ¹ an + bn].

Дистрибутивный анализ

Дистрибути'вный ана'лиз, метод лингвистического исследования, при котором классификация языковых единиц и изучение их свойств производятся исключительно на основе распределения (дистрибуции) рассматриваемых единиц в потоке речи, т. е. на основе их сочетаемости с другими единицами, которые называются окружением, или контекстом, рассматриваемых единиц. Д. а. был разработан представителями так называемой дескриптивной лингвистики.

Дистрибуция

Дистрибу'ция, термин, употребляемый в структурном языкознании, особенно в американской дескриптивной лингвистике. Под Д. данного элемента обычно понимают сумму всех окружений, в которых он встречается, т. е. сумму всех (различных) позиций элемента относительно позиций других элементов. Понятие Д. отражает тот факт, что каждая языковая единица (за исключением предложения) обладает ограниченной в большей или меньшей степени способностью сочетаться с другими подобными единицами. Различают следующие типы Д.: 1) два элемента никогда не встречаются в одинаковой позиции; этот тип, называемый «дополнительной (комплементарной) Д.», характерен для вариантов одной и той же единицы (так, более открытый и более закрытый гласный в словах «дед» и «деть»), первый из которых встречается в русской речи перед твёрдыми, а второй — перед мягкими согласными; являются вариантами фонемы [е]; 2) два элемента встречаются в одинаковых окружениях — в этом случае речь идёт либо о «контрастной Д.», характеризующей функционально различные единицы (например, два звука, замена одного из которых другим влечёт за собой различие в значении), принадлежащие к одному классу, либо о «свободном чередовании» факультативных вариантов одной и той же единицы (например, вибрирующее и грассированное r во французском языке, окончания «-ой» и «-ою» в творительном падеже единственного числа в русском языке); 3) множество окружений, в которых встречается один элемент, включает в себя множество окружений, в которых встречается другой элемент, — эта разновидность «контрастной Д.» характерна для функционально противопоставленных единиц, одна из которых обычно описывается как обладающая положительным признаком (маркированная), а другая — отрицательным (немаркированная) (так, Д. русских глухих согласных шире Д. звонких, т.к. последние не встречаются в финальной позиции); 4) множества окружений двух единиц или двух классов единиц частично пересекаются (так, например, в чешском языке Д. фонем r и l, относящихся к классу согласных, частично пересекается с Д. гласных, т.к. они могут быть центральным элементом слога, ср. vlk — «волк», prst — «палец»).

Лит.: Глисон Г., Введение в дескриптивную лингвистику, пер. с англ., М., 1959.

Т. В. Булыгина.