Международная библиография диссертаций: Catalogue des dissertations et écrits académiques..., reçu par la Bibliothèque Nationale en 1882—1924, [t. 1—37], P., 1884—1925; Walther Ch. F., Catalogue méthodique des dissertations ou théses académiques, imprimées par les Elzévirs de 1616 à 1712, Brux., 1864.

М. Н. Волков, В. Г. Панов, П. К. Колмаков.

Диссиденты

Диссиде'нты (от лат. dissidens — несогласный), в западноевропейских государствах в средние века все «отступники» от католицизма, которых церковь рассматривала как еретиков; со времени Реформации — верующие-христиане, которые не придерживаются господствующего в данной стране вероисповедания (католического или протестантского). Вопрос о гражданских правах Д. был особенно острым в 16—17 вв. в Англии (диссентеры) и Франции (гугеноты), в 17—18 вв. — в Польше.

Диссимиляция (в биологии)

Диссимиля'ция (от лат. dissimilis — несходный) в биологии, противоположная ассимиляции сторона обмена веществ, заключающаяся в разрушении органических соединений с превращением белков, нуклеиновых кислот, жиров, углеводов (в том числе введённых в организм с пищей) в простые вещества. Ряд процессов Д. — дыхание, брожение и гликолиз — занимает центральное место в обмене веществ. В результате этих процессов происходит освобождение энергии, заключённой в молекулах сложных органических соединений, которая частично трансформируется в энергию аденозинфосфорных кислот (преимущественно АТФ). Основные конечные продукты Д. во всех организмах — вода, углекислый газ и аммиак. У животных эти продукты по мере накопления выделяются наружу. В растительных организмах CO2 частично, a NH3 полностью используются для биосинтеза органических веществ, являясь, т. о., исходным материалом для ассимиляции.

Неразрывная связь Д. с ассимиляцией обеспечивает постоянное обновление тканей организма. Так, в крови человека половина существующего альбумина обменивается на новые молекулы альбумина за 10 дней; продолжительность жизни эритроцитов — около 4 месяцев. Соотношение интенсивности ассимиляции и Д. изменяется в зависимости от стадии развития, возраста и физиологического состояния организма. Рост и развитие организма характеризуются преобладанием ассимиляции, что проявляется в образовании новых клеток, тканей и органов, в их росте и дифференциации, в общем увеличении массы тела. При некоторых патологических состояниях и при голодании Д. обычно преобладает над ассимиляцией, что ведёт к уменьшению массы тела.

С. Е. Северин, Г. А. Соловьёва.

Диссимиляция (в языкознании)

Диссимиля'ция в языкознании, один из видов комбинаторного изменения звуков в потоке речи, когда один из двух тождественных или сходных звуков речи (смежных или несмежных) заменяется другим звуком, отличным или менее сходным с ним. Например, латинское peregrinum, русским «пилигрим», латинское februaris, русским «февраль».

Диссипативные системы

Диссипати'вные систе'мы, механические системы, полная механическая энергия которых (т. е. сумма кинетической и потенциальной энергий) при движении убывает, переходя в другие формы энергии, например в теплоту. Этот процесс называется процессом диссипации (рассеяния) механической энергии; он происходит вследствие наличия различных сил сопротивления (трения), которые называются также диссипативными силами. Примеры Д. с.: твёрдое тело, движущееся по поверхности другого при наличии трения; жидкость или газ, между частицами которых при движении действуют силы вязкости (вязкое трение), и т.п.

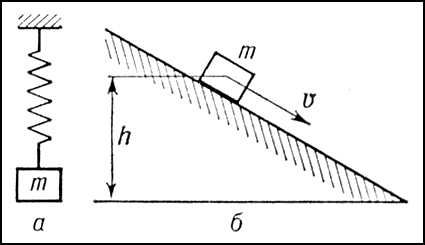

Движение Д. с. может быть как замедленным, или затухающим, так и ускоренным. Например, колебания груза, подвешенного к пружине (рис., а), будут затухать вследствие сопротивления среды и внутреннего (вязкого) сопротивления, возникающего в материале самой пружины при её деформациях. Движение же груза вдоль шероховатой наклонной плоскости, происходящее, когда скатывающая сила больше силы трения (рис., б), будет ускоренным. При этом его скорость v, а следовательно, и кинетическая энергия Т = mv2/2, где m — масса груза, всё время возрастают, но это возрастание происходит медленнее, чем убывание потенциальной энергии П = mgh (g — ускорение силы тяжести, h — высота груза). В результате полная механическая энергия груза Т + П всё время убывает.

Понятие Д. с. употребляют в физике также и к немеханическим системам во всех случаях, когда энергия упорядоченного процесса переходит в энергию неупорядоченного процесса, в конечном счёте — в тепловую. Так, система контуров, в которой происходят колебания электрического тока, затухающие из-за наличия омического сопротивления, будет также Д. с.; в этом случае электрическая энергия переходит в джоулево тепло.

Практически в земных условиях из-за неизбежного наличия сил сопротивления все системы, в которых не происходит притока энергии извне, являются Д. с. Рассматривать их как консервативные, т. е. такие, в которых имеет место сохранение механической энергии, можно лишь приближённо, отвлекаясь от учёта сил сопротивления. Однако и неконсервативная система может не быть Д. с., если в ней диссипация энергии компенсируется притоком энергии извне. Например, отдельно взятый маятник часов из-за наличия сопротивлений трения будет Д. с. и его колебания (как и груза на рис., а) будут затухать. Но при периодическом притоке энергии извне за счёт заводной пружины или опускающихся гирь диссипация энергии компенсируется и маятник будет совершать автоколебания.

С. М. Тарг.

Рис. к ст. Диссипативные системы.

Диссипация

Диссипа'ция атмосфер планет (от лат. dissipatio — рассеяние) (ускользание, улетучивание), рассеивание атмосферы планет вследствие улетучивания составляющих их газов в космическое пространство. Беспорядочное тепловое движение частиц газа приводит к тому, что часть их, находящаяся во внешних слоях атмосферы, приобретает скорость, лежащую выше критической скорости ускользания, при которой тело преодолевает силу тяжести и может уйти за пределы поля тяготения планеты. Таким образом, Д. зависит от силы тяготения планеты, температуры её экзосферы, определяющей кинетическую энергию молекул, и молекулярной массы частиц, от которой, согласно кинетической теории газов, зависит их скорость. Каждой температуре соответствует средняя скорость движения молекул определённого вида, от которой имеются заметные отступления для части молекул (по закону Максвелла). Поэтому в астрономическое время устойчивой является атмосфера, средняя скорость молекул которой не превышает 0,2 критической. При средней тепловой скорости, равной 0,25 критической, атмосфера рассеивается за 50 000 лет, а при скорости в 0,33 критической — всего за несколько недель.

Соотношение между средними тепловыми скоростями молекул при 0°С (табл. 1) и критическими скоростями Д. (табл. 2) можно видеть из сопоставления этих таблиц:

Таблица 1

| Газ | Молекулярная масса | км/сек |

| Водород ………........ Гелий …………......... Пар водяной ……..... Азот …………........... Кислород ………...... Углекислый газ ….... | 2 4 18 28 32 44 | 1,84 1,31 0,62 0,49 0,46 0,39 |