Гусеница (биологич.)

Гу'сеница, личиночная форма бабочки, которая интенсивно питается, запасая питательные вещества для последующего развития. Г. растет и после многочисленных линек, превращается в куколку. Г. в основном растительноядны (фитофаги), реже питаются шерстью, воском и роговым веществом, есть хищники и паразиты. Форма тела червеобразная. Ротовой аппарат грызущий. Помимо 3 пар грудных ног имеется ещё до 8 пар «ложных». Для Г. характерны трубчатые прядильные или шелкоотделительные железы, открывающиеся каналом на нижней губе. Выделения желёз при соприкосновении с воздухом образуют шёлковую нить, идущую на постройку кокона, скрепление листьев в виде домика или изготовление защитной паутины. Одни Г. ведут свободный образ жизни, другие — скрытый. Некоторые Г. обитают «обществами» и устраивают специальные гнёзда, оплетая паутиной ветви и листья деревьев. Походные шелкопряды совершают массовые миграции в поисках пищи. Г., ведущие свободный образ жизни, обычно имеют гармонирующую с окружающим фоном (криптическую) окраску и форму, встречаются Г. с яркой окраской, демонстрирующей их несъедобность, некоторые в момент опасности принимают угрожающую позу. От настоящих Г. отличают ложногусениц (например, у пилильщиков), имеющих «ложные» ноги на 9—11 сегментах. На территории СССР зарегистрировано свыше 1000 видов бабочек, Г. которых повреждают полевые, садовые и лесные растения. Коконы тутового, дубового и некоторых др. шелкопрядов дают ценное текстильное сырьё, разведение их — важная отрасль сельского хозяйства.

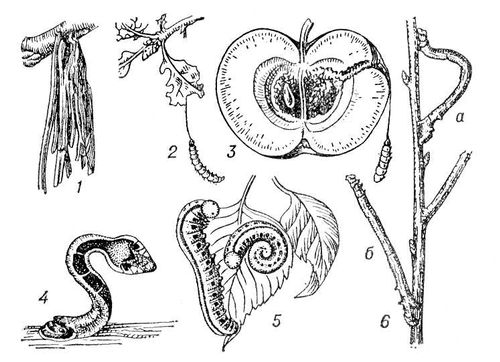

Гусеницы и их защитные приспособления: 1 — чехлик мешочницы; 2 — дубовая листовёртка; 3 — яблонная плодожорка; 4 — гусеница бражника в угрожающей позе; 5 — ложногусеница берёзового цимбекса; 6 — критическая форма гусениц пяденицы (а — в движении, б — в защитной позе).

Гусеница (технич.)

Гу'сеница, замкнутая сплошная лента или цепь из шарнирно-соединённых звеньев, применяемая в гусеничном ходу. На внутренней поверхности Г. имеются впадины или выступы, с которыми взаимодействуют ведущие колёса машины. Внешняя поверхность Г. снабжена выступами (шпорами), которые обеспечивают сцепление с грунтом. Г. могут быть металлическими, резино-металлическими и резиновыми. Наибольшее распространение получили металлические Г. с разборными или неразборными звеньями. Для повышения износостойкости и срока службы Г. их звенья, а также соединительные элементы (пальцы, втулки) изготовляют из специальной высокомарганцовистой стали и подвергают термической обработке.

Гусеничный клей

Гу'сеничный клей, густая незасыхающая клейкая масса, представляющая коллоидный раствор синтетического копала в касторовом масле с добавкой воска и олеата натрия или кальция. Г. к., нанесённый на ствол дерева в виде пояса, преграждает доступ в крону гусеницам бабочек (отсюда название), а также бескрылым и нелетающим насекомым.

Гусеничный ход

Гу'сеничный ход, движитель самоходных машин, обеспечивающий повышенную проходимость. Принцип работы Г. х. — непрерывное подкладывание гусениц под колёса машины, т. е. создание для колёс бесконечного пути, на котором сопротивление движению значительно ниже, чем на мягком грунте. Большая поверхность прилегания гусениц к почве позволяет обеспечить низкое давление — 39—50 кн/м2 (0,3—0,5 кгс/см2), т. е. меньше давления ноги человека. Тем самым Г. х. предохраняется от глубокого погружения в грунт. Скорость машин на Г. х. может достигать 50—70 км/ч.

Г. х. снабжены машины, которые передвигаются по бездорожью, мягким грунтам, болотам, глубокому снегу, например тракторы, валочно-трелёвочные машины, шахтные погрузочные машины и горные комбайны, торфоуборочные и дорожные машины, экскаваторы, трубоукладчики, краны и т. д., а также военные машины: танки, тягачи, самоходные артиллерийские установки.

А.А.Пархоменко.

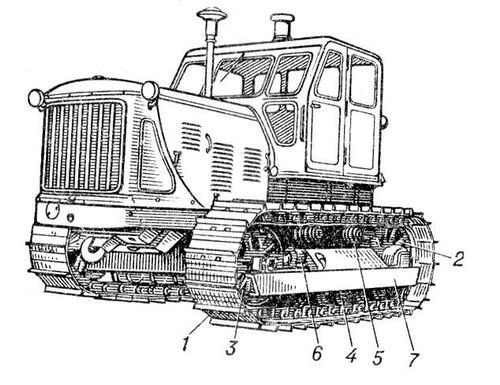

Гусеничный ход трактора: 1 — гусеницы; 2 — ведущие колёса; 3 — направляющие колёса; 4 — опорные катки; 5 — поддерживающие катки; 6 — натяжное устройство; 7 — подвеска.

Гусеобразные

Гусеобра'зные, пластинчатоклювые (Anscriformes), отряд водоплавающих птиц. Объединяет два семейства: паламедеи и утиные.

Гуси

Гу'си, птицы семейства утиных отряда гусеобразных. Размеры довольно крупные, весят от 2 до 6 кг. Относительно высокие ноги больше приспособлены для ходьбы, чем для плавания. Клюв массивный, у некоторых Г. толстый у основания. Кормятся Г. преимущественно на суше или мелководье. Пища главным образом растительная: стебли и листья, клубни, семена; арктические виды поедают на мелководье рачков, моллюсков и т. п. Гнёзда на земле или скалах из травы и мха с выстилкой из пуха. Яиц в кладке 5—8. Насиживает самка, птенцов водят оба родителя. В СССР 5 родов Г. (8 видов): род обыкновенные Г. (Anser), к которым относятся серый гусь, гуменник, обитающие в тундре и лесотундре белолобый Г. (A. albifrons) и пискулька (A. erythropus). На Ю. Сибири от Алтая до Сахалина распространён сухонос, на высокогорных озёрах Памира, Тянь-Шаня и Алтая гнездится горный Г. (Eulabeia indica), на крайнем С.-В. Сибири и на Аляске встречается белошей (Philacte canagica), а на о. Врангеля и в Арктической Америке — белый гусь. Все Г. — объект охотничьего промысла.

Гуси домашние произошли от дикого серого гуся, с которым имеют большое внешнее и анатомическое сходство. От одной гусыни за год можно получить 20—25 гусят, а после откорма и забоя их до 100 кг мяса. Г. отлично используют пастбища и зелёные корма. Нестись Г. начинают в возрасте 265—350 сут, при интенсивном выращивании в 160—180 сут. Период яйцекладки от 4 до 8 мес, обычно в зимне-весенние месяцы. При искусственном освещении можно вызвать яйцекладку и осенью. Яйценоскость 30—40 яиц, у некоторых пород до 100. В отличие от кур, у Г. яйценоскость с возрастом увеличивается, на втором году по сравнению с первым на 15—25%, на третьем на 30—40, у некоторых пород даже в возрасте 5 лет — на 10—25% . Средняя продолжительность использования Г. на племя 5—6 лет, максимальная до 8 лет. Половое соотношение в стаде: на 1 самца 3—4 гусыни. Забивают гусят на мясо обычно в 6-мес возрасте, с массой 3—4 кг; при интенсивном выращивании в 60—65 сут. Живая масса взрослых гусаков 5—6 кг, наибольшая до 12 кг, гусынь 4—5 кг, наибольшая до 10 кг.

Мясо содержит около 16% белка, около 35% жира. Калорийность 100 г — 1,3 Мдж (около 320 ккал), выше калорийности мяса других видов с.-х. птицы. В некоторых странах (Венгрия, Польша, Франция и др.) широко развито специализированное производство гусиной печени, масса которой может достигать 1 кг. Важные продукты гусеводства также пух, перо, пуховые шкурки. Гусиный жир — лучшее лекарство при лечении обморожений.

Г. содержат на пастбище обычно с мая по октябрь. Подкормка концентратами минимальная, а при выпасе по стерне совсем исключается. Зимой часть концентратов в рационе заменяют грубыми и сочными кормами. Содержат Г. в необогреваемых помещениях при естественном освещении. Такая система снижает затраты на кормление и содержание птицы, но не обеспечивает высокой продуктивности; кроме того, для выпаса требуются значительные площади (1 га пастбища, в зависимости от его продуктивности, на 10—80 голов в месяц).