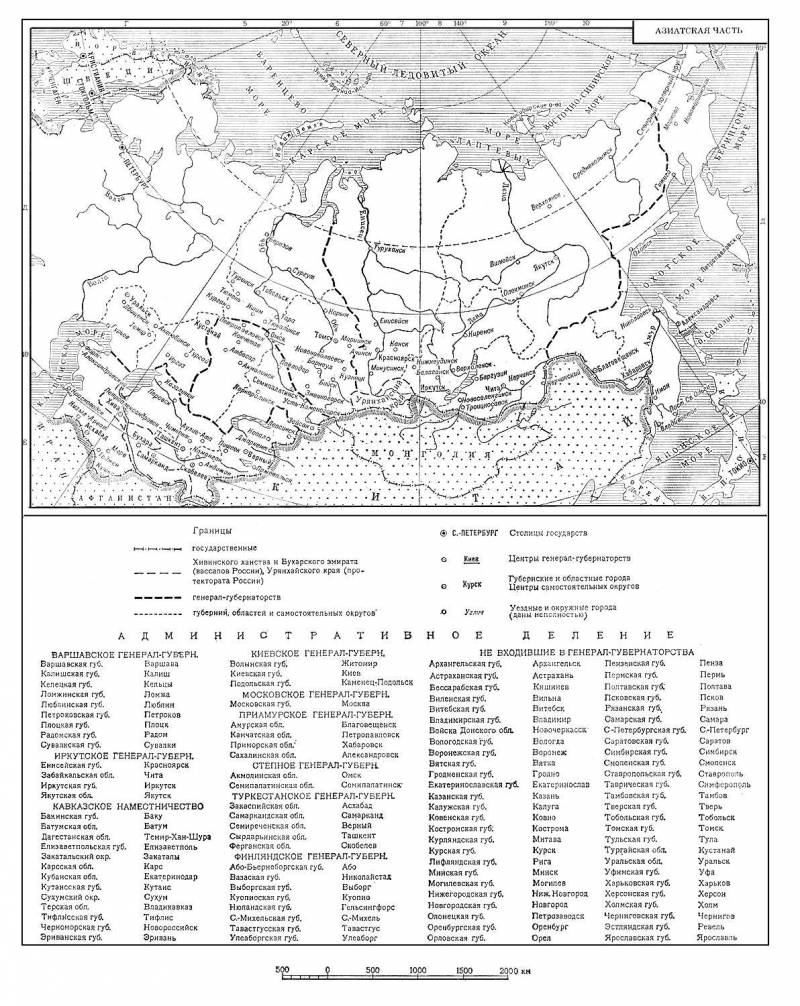

ОБЛАСТИ

Акмодинская (1868; центр — г. Омск), уезды: Акмолинский, Атбасарский, Кокчетавский, Омский, Петропавловский;

Амурская (1858; центр — г. Благовещенск): Амурский уезд, Округ Амурского казачьего войска:

Батумская (1878), округа: Артвинский, Батумский;

Дагестанская (1860; центр — г. Темир-Хан-Шура), округа: Аварский, Андийский, Гунибский, Даргинский, Казикумухский, Кайтаго-Табасаранский, Кюринский, Самурский, Темир-Хан-Шуринский;

Забайкальская (1851; центр — г. Чита), уезды: Акшинский, Баргузинский, Верхнеудинский, Нерчинский, Селенгинский, Троицкосавский, Читинский;

Закаспийская (1882; центр — г. Асхабад), уезды: Асхабадский, Красноводский, Мангышлакский, Мервский, Тедженский;

Камчатская (1849—56, 1909; центр — г. Петропавловск), уезды: Анадырский, Гижигинский, Командорских островов, Петропавловский;

Кубанская (1860; центр — г. Екатеринодар), отделы: Баталпашинский, Ейский, Екатеринодарский, Кавказский, Лабинский, Майкопский, Таманский;

Область войска Донского (1870; центр — г. Новочеркасск), округа: Донецкий (ст. Каменская), 1-й Донской (ст. Константиновская), 2-й Донской (ст. Нижнечирская), Ростовский, Сальский (ст. Великокняжеская), Таганрогский, Усть-Медведицкий, Хопёрский (ст. Урюпинская), Черкасский (г. Новочеркасск);

Приморская (1856; центр — г. Хабаровск), уезды: Иманский, Николаевский, Никольск-Уссурийский, Ольгинский, Удский (г. Николаевск), Хабаровский;

Самаркандская (1887), уезды: Джизакский, Каттакурганский, Самаркандский, Ходжентский;

Сахалинская (1909; центр — г. Александровск), участки: Александровский, Тымовский;

Семипалатинская (1854), уезды: Зайсанский, Каркаралинский, Павлодарский, Семипалатинский, Усть-Каменогорский;

Семиреченская (1867; центр — г. Верный), уезды: Верненский, Джаркентский, Копальский, Лепсинский, Пишпекский, Пржевальский;

Сырдарьинская (1867; центр — г. Ташкент), уезды: Аулиэатинский, Казалинский, Перовский, Ташкентский, Чимкентский, Амударьинский отдел;

Терская (1860; центр — г. Владикавказ), округа: Веденский, Владикавказский, Грозненский, Нальчикский, Назрановский, Хасавъюртовский;

Тургайская (1868; центр — г. Кустанай), уезды: Актюбинский, Иргизский, Кустанайский, Тургайский;

Уральская (1868), уезды: Гурьевский, Лбищенский, Темирский, Уральский;

Ферганская (1876; центр — г. Скобелев), уезды: Андижанский, Кокандский, Маргеланскпй, Наманганский, Ошский:

Якутская (1851), округа: Верхоянский, Вилюйский, Колымский, Олёкминский, Якутский.

Политико-административная карта Азиатской части Российской империи (на 1914 г.).

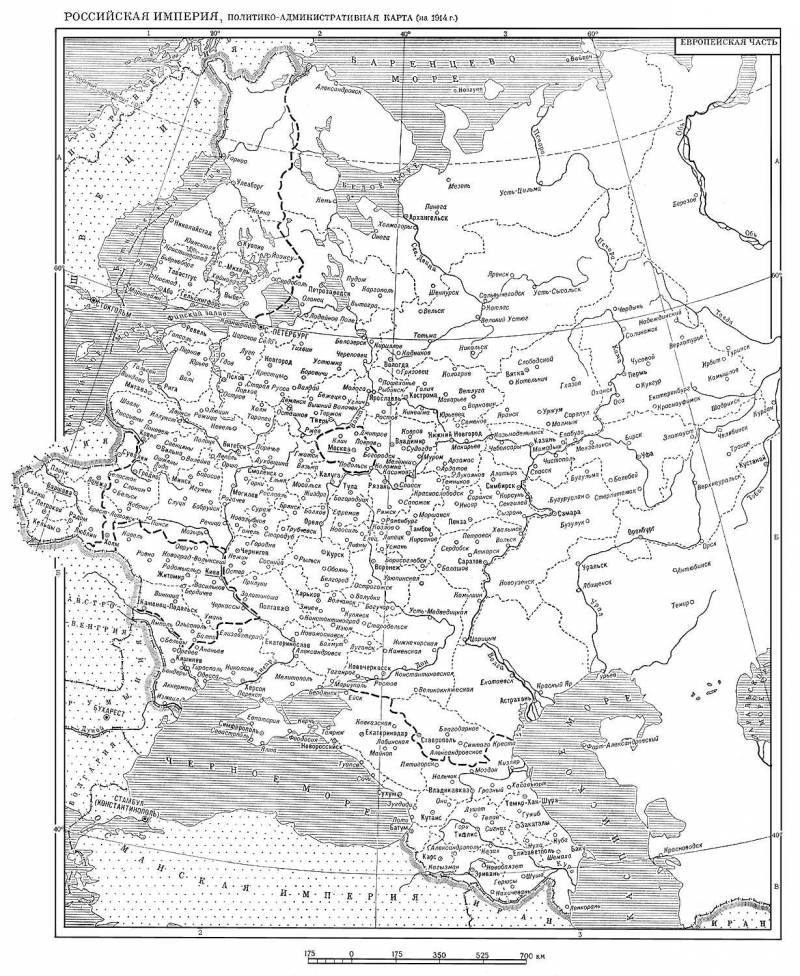

Политико-административная карта Европейской части Российской империи (на 1914 г.).

«Губернские Ведомости»

«Губе'рнские Ве'домости», название официальных Правительственных газет царской России, издаваемых в губерниях и областях (в последнем случае назывались «Областные ведомости»). Указ Сената об издании «Г. в.» (первоначально в 6 губерниях) появился в октябре 1830, но не был реализован. «Положением» 1837 предусматривалось издание «Г. в.» во всех губерниях. «Г. в.» состояли из 2 частей: официальной, в которой печатались постановления и предписания властей и казённые объявления, и неофициальной — со сведениями о происшествиях, явлениях природы, торговле, сельском хозяйстве, промышленности, об учебных заведениях, древностях и пр. Здесь же печатались частные объявления. Издание «Г. в.» полностью поручалось губернской администрации. В 1838 «Г. в.» издавались в 42 губерниях. Позднее «Г. в.» в разное время появились в большинстве губерний и областей и выходили до 1917. В пореформенный период (после 1861) «Г. в.» несколько расширили круг печатаемых материалов: было получено разрешение на перепечатку из центральных официальных изданий политических известий и статей, значительно разнообразнее и богаче по содержанию стали неофициальные отделы. Помимо различного рода распоряжений, содержавших в ряде случаев материал о правительственной политике и её проведении в жизнь, истории функционирования губернских и уездных учреждений и пр., за время существования «Г. в.» в неофициальной части было напечатано огромное количество материалов по истории, этнографии, археологии, географии и т. п. различных краев и областей Российской империи.

В «Г. в.» сотрудничали многие крупные общественные деятели — А. И. Герцен (во владимирских), М. Е. Салтыков-Щедрин (в вятских), М. В. Петрашевский и М. А. Бакунин (в иркутских), краеведы, историки, этнографы и т. д.

Губернские комитеты

Губе'рнские комите'ты, комитеты по улучшению быта крестьян, в 1858 — 59 дворянские комитеты по разработке условий отмены крепостного права в России. В Г. к. входили выборные представители дворянства (по одному от каждого уезда) и два представителя от губернии по назначению губернатора. Председателем Г. к. назначался губернский предводитель дворянства. Начали деятельность в 1858. Состав Г. к. был неоднороден: большинство составляли крепостники, меньшинство — либералы. Разработка проектов осуществлялась на основе следующих положений: 1) за помещиками сохранялась собственность на землю, крестьянам — за выкуп — оставлялись усадьбы и предоставлялось в пользование за повинность определенное количество земли; 2) вотчинная полиция сохранялась за помещиками. В декабре 1858 эта программа была несколько изменена: земельный надел предоставлялся крестьянам в постоянное пользование (появилась возможность для его выкупа путём организации правительственного кредита). Вместо вотчинной полиция создавались органы крестьянского общественного управления, которые находились в некоторой зависимости от помещика. При разработке проектов в Г. к. происходили серьёзные разногласия, означавшие, по существу, борьбу исключительно из-за размеров и форм уступок. Основные вопросы сводились к определению размера надела, повинностей. Большинство Г. к. высказалось за резкое сокращение существующих крестьянских наделов — более чем на 50% (Курский, Тамбовский, Воронежский, Полтавский, Симбирский и др.), около половины — против наделения крестьян землёй в постоянное пользование, стремясь сохранить за ними полевые наделы на срочно-обязанный период. Только два Г. к. — Тверской и Харьковский, а также меньшинство Владимирского, Калужского, Тульского, Симбирского высказались за единовременный выкуп крестьянами своих наделов. Несмотря на то, что в большинстве губерний земельный надел подлежал уменьшению, повинности, как правило, сохранялись прежние, а в отдельных губерниях даже повышались. Г. к. закончили работу в начале 1859. Значительная часть их проектов претерпела изменения в редакционных комиссиях в сторону увеличения норм полевого надела и уменьшения оброка.

Лит.: Корнилов А. А., Губернские комитеты по крестьянскому делу в 1858 — 1859 гг., в его кн.: Очерки по истории общественного движения и крестьянского дела в России, СПБ, 1905: Зайончковский П. А., Отмена крепостного права в России, 3 изд., М., 1968.

П. А. Зайончковский.