Лит.: Киренский Л. В., Магнетизм, 2 изд., М., 1967; Вонсовский С. В., Современное учение о магнетизме, М. — Л., 1952; Бозорт Р., Ферромагнетизм, пер. с англ., М., 1956; Иона Ф., Ширане Д., Сегнетоэлектрические кристаллы, пер. с англ., М., 1965; Постников В. С., Внутреннее трение в металлах, М., 1969; Физический энциклопедический словарь, т. 1, М., 1960.

А. П. Леванюк, Д. Г. Санников.

Рис. 2. Влияние механической и термической обработки на форму петли магнитного гистерезиса пермалоя: 1 — после наклёпа; 2 — после отжига; 3 — кривая мягкого железа (для сравнения).

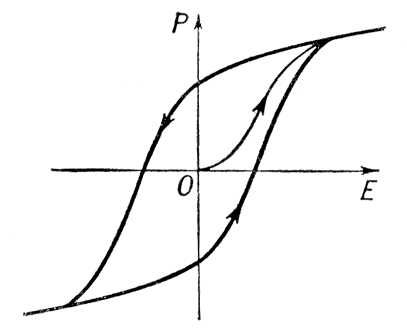

Рис. 5. Двойная петля диэлектрического гистерезиса.

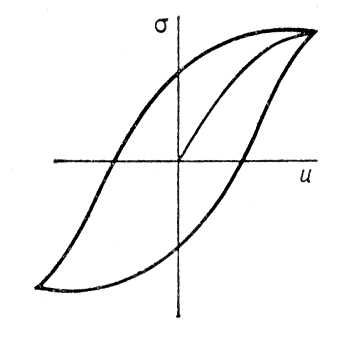

Рис. 6. Петля упругого гистерезиса: s — механическое напряжение; u — деформация.

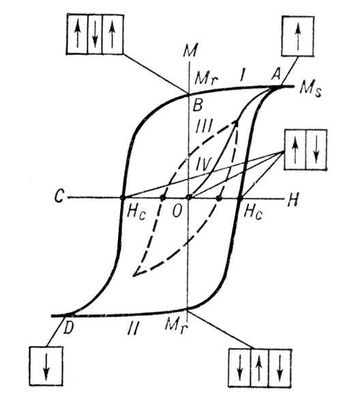

Рис. 1. Петля магнитного гистерезиса для ферромагнетика: Н — напряжённость магнитного поля; М — магнитный момент образца; Нс — коэрцитивное поле; Mr — остаточный магнитный момент; Ms — магнитный момент насыщения. Пунктиром показана непредельная петля гистерезиса. Схематически приведена доме'нная структура образца для некоторых точек петли.

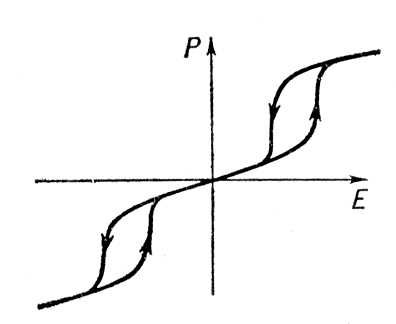

Рис. 3. Петля диэлектрического гистерезиса в сегнетоэлектрике: Р — поляризация образца; Е — напряжённость электрического поля.

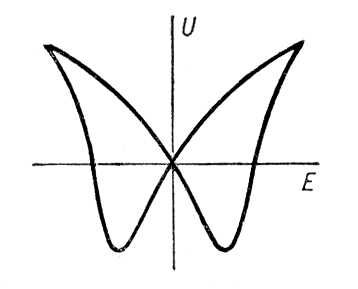

Рис. 4. Петля гистерезиса обратного пьезоэлектрического эффекта в титанате бария: U — деформация: Е — напряжённость электрического поля.

Гистерезисный электродвигатель

Гистере'зисный электродви'гатель, синхронный электродвигатель, у которого вращающий момент возникает за счёт гистерезиса при перемагничивании массивного ротора с сердечником из магнитного материала, имеющего широкую петлю гистерезиса. При мощностях до 100 вт и частоте 400 гц. Г. э. обладают несколько лучшими по сравнению с синхронными электродвигателями энергетическими характеристиками. Г. э. надёжны в эксплуатации и долговечны, они бесшумны и способны работать с различной частотой вращения. Г. э. широко применяются в электроприводе малой мощности и в системах автоматизированного управления. В автоматических приборах управления применяются реактивно-гистерезисные синхронные двигатели мощностью 10—15 мквт с частотой вращения, не превышающей несколько об/мин, и кпд менее 1%.

Лит.: Бертинов А. И., Ермилов М. А., Гистерезисные электродвигатели, М., 1967; Арменский Е. В., Фалк Г. Б., Электрические микромашины, М., 1968.

В. А. Прокудин.

Гистероскоп

Гистероско'п (от греч. hystera — матка и ...скоп), прибор для осмотра внутренней полости матки; один из приборов для эндоскопии. Состоит из металлической трубки и оптического аппарата, представляющего собой систему призм и нескольких линз и снабженного на конце электрической лампочкой. Фотоприставка к прибору позволяет фотографировать внутреннюю поверхность матки.

Гистидин

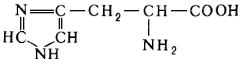

Гистиди'н, a-амино-b-имидазолилпропионовая кислота:

аминокислота, обладающая основными свойствами, незаменимая для многих животных; организм человека способен к ограниченному синтезу Г. Входит в состав активных центров многих ферментов, в частности рибонуклеазы, транскетолазы. Начальная стадия ферментативного разрушения Г. в организме — отщепление аммиака с образованием уроканиновой кислоты, выводящейся с мочой. Реакция дезаминирования Г. необратима, катализирует её фермент гистидин-аммиак-лиаза (гистидин-a-дезаминаза), обнаруженный в печени животных и у бактерий. Недостаток Г. приводит ко многим нарушениям обмена веществ, в том числе к торможению синтеза гемоглобина. Г. — предшественник специфических дипептидов скелетной мускулатуры — карнозина и анзерина. Декарбоксилирование Г. ведёт к образованию биологически активного амина — гистамина; этот процесс катализирует гистидин-декарбоксилаза — фермент, относящийся к классу лиаз. Фермент действует только на L-изомер (природную форму) Г. Реакция обратимо тормозится ингибиторами дыхания — цианидом, гидроксиламином, семикарбазидом.

А. А. Болдырев, Е. В. Петушкова.

Гистиоциты

Гистиоци'ты (от греч. histion — ткань и kytos — вместилище, здесь — клетка), блуждающие клетки в покое, полибласты, клазматоциты, клетки рыхлой соединительной ткани у позвоночных животных и человека. Резко контурированы, с базофильной цитоплазмой, в которой часто встречаются вакуоли и включения, форма клетки варьирует в связи с её способностью к амёбоидному движению. Г. выполняют защитную функцию, захватывая и переваривая различные посторонние частички (в т. ч. и бактерии). При различного рода раздражениях, например при воспалительных реакциях, Г. активизируются, превращаясь в типичные макрофаги. Иногда цитоплазма Г. образует короткие закруглённые отростки, отрывающиеся от тела клетки (клазматоз). У зародышей Г. развиваются из мезенхимы, во взрослом организме — из недифференцированных клеток рыхлой соединительной ткани, ретикулярной ткани и некоторых видов кровяных клеток — лимфоцитов и моноцитов.

Е. С. Кирпичникова.

Гисто-гематические барьеры

Ги'сто-гемати'ческие барье'ры, гемато-паренхиматозные, тканевые, гистиоцитарные барьеры, механизмы, регулирующие обмен между общей внутренней средой организма — кровью и непосредственно питательной средой органов и тканей — тканевой, или внеклеточной, жидкостью. Анатомическая основа Г.-г. б. — эндотелий капилляров и прекапилляров. Термин «Г.-г. б.» введён сов. физиологом Л. С. Штерн (1929). Г.-г. б. выполняют также защитную функцию, препятствуя переходу из крови в ткани и из тканей в кровь вредных и чужеродных веществ. Этим объясняется как неравномерное распределение многих веществ в организме, так и отсутствие эффекта при лечении некоторыми лекарственными препаратами. Приспособляемость Г.-г. б. к условиям внешней и внутренней среды является одним из важнейших условий поддержания постоянства внутренней среды (гомеостаза), устойчивости физиологических функций, предохранения от инфекций, интоксикаций и т.п. См. также Барьерная функция, Гемато-энцефалический барьер.

Лит.: Штерн Л. С., Непосредственная питательная среда органов и тканей. Физиологические механизмы, определяющие ее состав и свойства. Избранные труды, М., 1960; Физиология и патология гисто-гематических барьеров, М., 1968.

Г. Н. Кассиль.