Лит.: Волженский А. В., Коган Г. С., Арбузов Н. Т., Гипсобетонные панели для перегородок и внутренней облицовки наружных стен, М., 1955; Мак И. Л., Ратинов В. Б., Силенок С. Г., Производство гипса и гипсовых изделий, М., 1961.

Г. С. Коган.

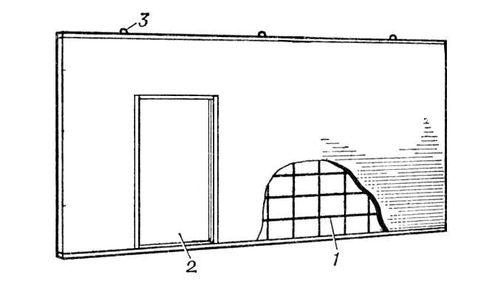

Рис. 1. Перегородочная панель из гипсобетона: 1 — каркас; 2 — дверной проём; 3 — монтажная петля.

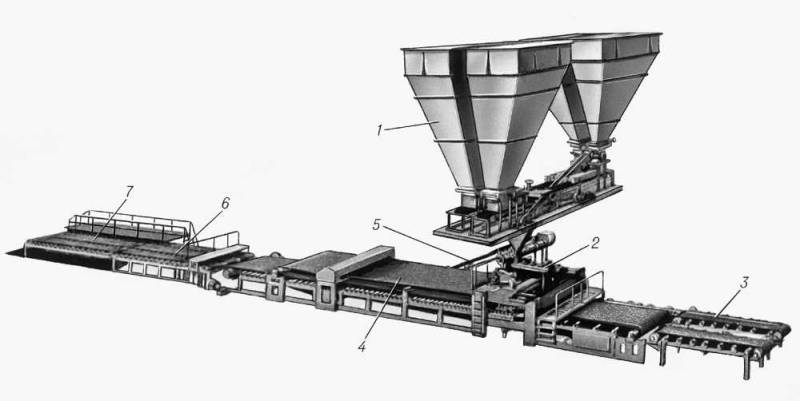

Рис. 2. Общий вид гипсопрокатной установки на базе стана модели ГПС-12: 1 — дозировочное устройство; 2 — гипсобетоносмеситель; 3 — приёмный стол; 4 — прокатный стан; 5 — устройство для возврата отходов; 6 — обгонный рольганг; 7 — кантователь.

Гипсографическая кривая

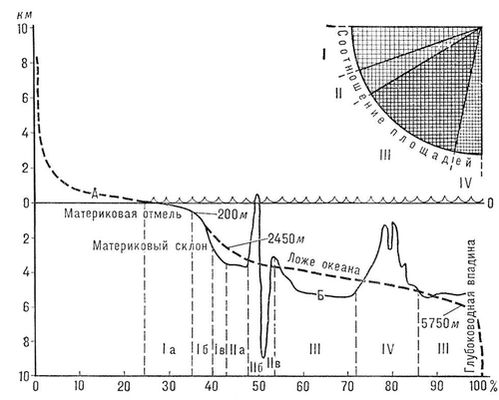

Гипсографи'ческая крива'я (от греч. hypsos — высота и grapho — пишу), кривая в прямоугольных координатах, показывающая распространённость на Земле различных высот (на суше) и глубин (на море). Эта кривая получается, если по оси ординат отложить высоты (вверх от начала координат) и глубины (вниз от начала координат), а по оси абсцисс — площади, занятые определёнными высотами и глубинами. Г. к. показывает, что 80% рельефа Земли приходится на пространство морского дна, невысоких равнин суши и шельфа, а также высоких выровненных поверхностей. Часть кривой, отражающая профиль дна океана, называется батиграфической кривой. Г. к. впервые была построена в 1883 А. Лаппараном и в 1933 уточнена Э. Коссина. В 1959 В. Н. Степановым были пересчитаны данные для батиграфической кривой, которые внесли большие изменения в прежние представления.

Гипсографическая кривая (А) и обобщённый профиль дна океана (Б). В верхнем правом углу рисунка дана диаграмма, показывающая соотношение площадей подводной окраины материков (I), переходной зоны (II), ложа океана (III), срединно-океанических хребтов (IV).

Гипсолюбка

Гипсолю'бка, род растений семейства гвоздичных; то же, что качим.

Гипсометрические карты

Гипсометри'ческие ка'рты, карты, основным содержанием которых является рельеф, изображенный горизонталями с раскраской по высотным ступеням (см. также Гипсометрический метод изображения рельефа).

Гипсометрический метод

Гипсометри'ческий ме'тод изображения рельефа земной поверхности на географических картах, основанный на использовании горизонталей (изогипс), проводимых через определённые интервалы выбранной шкалы сечения. Возможность применения горизонталей для изображения рельефа была показана французом Дюкарла (1771). Первая карта в горизонталях на территорию Франции была изготовлена Дюпен-Триелем (1791). Начиная со 2-й половины 19 в. применение Г. м. становится основным способом изображения рельефа на общегеографических, гипсометрических и многих др. тематических картах различных масштабов. Основным преимуществом Г. м. по сравнению с другими способами является возможность достижения геометрически точного и измеримого изображения рельефа. Г. м. в сочетании с высотными отметками обеспечивает чёткую передачу основных орографических линий и точек (вершин, водоразделов, тальвегов, уступов и др.), направления и формы склонов, углов наклона, абсолютных и относительных высот. Для передачи резких нарушений рельефа (обрывов, уступов, скал и др.), не изображаемых горизонталями, дополнительно используются специальные обозначения

Качество изображения рельефа в наибольшей степени зависит от полноты и точности исходных данных, от правильности выбора сечений рельефа и от качества обобщения и рисовки горизонталей. Важным этапом в развитии Г. м. явилось создание Гипсометрической карты Европейской части СССР (1930—1940), опубликованной под ред. Т. Н. Гунбиной в 1941. В разработке методики наглядного отображения морфологических особенностей различных типов рельефа на основе его геоморфологического изучения принимали участие крупнейшие советские географы (А. А. Борзов и др.). Дальнейшая разработка Г. м. связана с составлением Государственной карты СССР в 1940—46 масштаба 1:1000000 (гипсометрический вариант).

Перед этим было опубликовано наставление по её составлению, которое дало первое теоретическое обобщение вопросов генерализации гипсометрического изображения рельефа всей страны. Разработка Гипсометрической карты СССР масштаба 1:2500000 (изданной в 1949 под редакцией И. П. Заруцкой) впервые дала единое, хорошо сопоставимое изображение рельефа суши и дна окружающих морей. Многие гипсометрические карты мелких масштабов (мира, материков и групп стран) включены в сов. мировые атласы (например, Атлас мира 1954 и 1967).

Г. м. применяется также и при составлении карт рельефа морского дна (см. Батиметрические карты).

Лит.: Гунбина Т. Н., Спиридонов А. И., Опыт проработки вопроса об изображении рельефа на учебных физических картах, «Тр. Центрального научно-исследовательского института геодезии, аэросъёмки и картографии», 1938, в. 21; Лозинова В. М., Развитие гипсометрического метода изображения рельефа на отечественных мелкомасштабных картах, там же, 1951, в. 88; Заруцкая И. П., Методы составления рельефа на гипсометрических картах, М., 1958.

В. М. Лозинова.

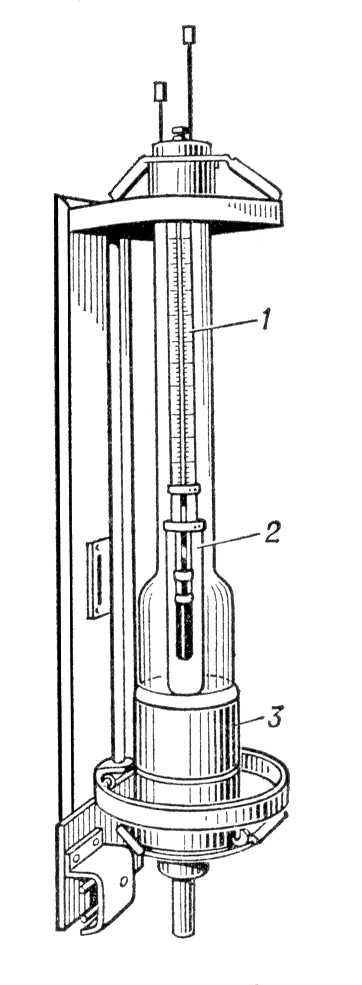

Гипсотермометр

Гипсотермо'метр (от греч. hýpsos — высота и термометр), гипсометр, термобарометр, прибор для измерения атмосферного давления по температуре кипящей жидкости. Кипение жидкости наступает, когда упругость образующегося в ней пара достигает величины внешнего давления. Измерив температуру пара кипящей жидкости, по специальным таблицам находят величину атмосферного давления. Г. (рис.) состоит из специального термометра 1, позволяющего отсчитывать температуру с точностью 0,01°, и кипятильника, который состоит из металлического сосуда 3 с дистиллированной водой и раздвижной трубки 2 с двойными стенками. Термометр помещается внутри этой трубки и омывается парами кипящей воды. Выпускаются Г., у которых деления на шкале термометра нанесены в единицах давления (мм рт. ст. или мб).

Для измерения давления в свободной атмосфере пользуются Г., у которых кипение жидкости происходит без искусственного подогрева, т. е. без кипятильника. В этих Г. применяются жидкости с температурой кипения ниже температуры окружающего воздуха: фреон, сероуглерод и т.д. Такой Г. обычно состоит из Дьюара сосуда с жидкостью и миниатюрного термометра сопротивления.

Г. имеет преимущества по сравнению с анероидом, т.к. свободен от ошибок, обусловленных упругими свойствами мембранной коробки, и от влияния температуры; в нём нет механических передач. Однако вследствие его сложности им пользуются в радиозондах и экспедиционных условиях только в случаях, когда анероиды не могут обеспечить необходимой точности измерений.

Лит.: Стернзат М. С., Метеорологические приборы и наблюдения, Л., 1968, гл. 4; Непомнящий С. И., Гипсометр для радиозондов, «Тр. Научно-исследовательского института гидрометеорологического приборостроения», 1966, в. 16, с. 25.

С. И. Непомнящий.

Гипсотермометр с кипятильником: 1 — гипсотермометр; 2 — стеклянная трубка с двойными стенками; 3 — металлический сосуд.