Виварий

Вива'рий (лат. vivarium, от vivus — живой), помещение для содержания различных животных, преимущественно лабораторных, используемых в экспериментальной работе. В. может использоваться не только для содержания животных, но и служить питомником для их разведения. Различают В. специализированные (собачники, обезьянники и т.д.) и В. общего, или комплексного, типа, где содержатся различные виды животных. Наиболее часто в В. содержат собак, кошек, кроликов, морских свинок, белых крыс, белых мышей, а также хомячков, песчанок и некоторых др. В. могут включать аквариумы, инсектарии, террариумы, вольеры для птиц.

В микробиологических учреждениях в В. содержат обычно животных, особо восприимчивых к заболеваниям, вызываемым микроорганизмами (мышей, крыс и др.). Для предупреждения распространения заболеваний, в том числе и экспериментально вызванных, животных содержат обычно в изолированных, легко дезинфицируемых металлических или стеклянных клетках.

Виватный кант

Вива'тный кант, виват (лат. vivat — да здравствует), особая форма торжественного песнопения, возникшая в русской музыке петровской эпохи. Для В. к. характерны мелодия «фанфарного» склада, рулады на слове «виват». Исполнялись хором или группой певцов (иногда в сопровождении духовых инструментов) во время торжеств, приёмов и празднеств, а также в быту в виде здравицы. Существовали до конца 18 в. См. Кант .

Виваче

Вива'че, виво (итал. vivace, vivo, буквально — живой, взволнованный), музыкальный термин, первоначально предписывавший оживлённый, одухотворённый характер исполнения музыки. Со 2-й половины 19 в. обозначение темпа, более медленного, чем престо , но более быстрого, чем аллегро .

Вивекананда Свами

Вивекана'нда Свами (псевдоним; настоящее имя Нарендранатх Датт) (12.1.1863, Калькутта, — 4.1.1902, Белур), индийский мыслитель-гуманист, религиозный реформатор и общественный деятель; ученик Рамакришны . В 1880—84 изучал философию в Калькуттском университете; в 1893 выезжал в США, Великобританию, Японию с целью пропаганды веданты . В 1897 основал религиозно-реформаторское общество «Миссию Рамакришны». Был крупнейшим представителем йоги . В. — идеолог так называемого индийского Возрождения, выражавшего стремление Индии к национальной независимости и социальному благоденствию. Выступал против угнетения, расизма и экспансионистских тенденций. Причины колониального положения страны видел в потере ею национальной индивидуальности. В. верил в социальную справедливость, связывая её наступление с деятельностью «низших классов», которые «покончат» с «имущественным неравенством и установят своё господство» (The complete works, v. 4, Mayavati, 1950, p. 401), однако свои надежды В. возлагал не на революционную деятельность народных масс, а на воспитание личности в духе веданты, на создание характера у индивидуума и нации. Социальная функция пропагандируемой В. «универсальной» реформированной религии заключается, по В., в оказании помощи нуждающимся и голодным. Демократическое содержание проповеди В. способствовало освободительному движению в Индии.

Соч. в рус. пер.: Практическая Веданта, [М., 1912]; Карма-иога, 2 изд., П., 1916; Бхакти-иога, СПБ, 1914; философия иога, Сосница, 1911.

Лит.: Комаров Э. Н., Из истории национально-освободительного движения и общественной мысли в Бенгалии в конце XIX — начале XX вв., в сб.: Национально-освободительное движение в Индии и деятельность Б. Г. Тилака, М., 1958; Роллан Р., Жизнь Вивекананды, Собр. соч., т. 19, Л., 1936: Datta В., Swami Vivekananda: patriot-prophet, Calcutta, 1954.

С. М. Кедрова.

Виверровые

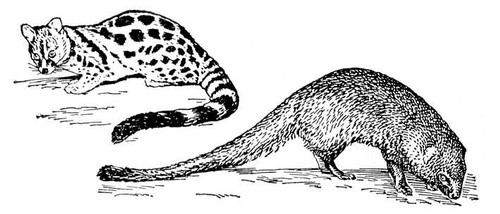

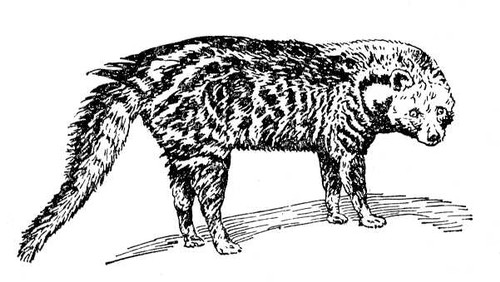

Виве'рровые (Viverridae), семейство млекопитающих отряда хищных (Carnivora). Преимущественно небольшие стройные животные с короткими ногами и длинным хвостом; многие В. по облику похожи на представителей семейства куньих. У некоторых имеются особые железы, расположенные около заднего прохода и выделяющие пахучий секрет — цибетин. 36 (или 37) родов, включающих около 75 видов (самое большое семейство отряда хищных). Распространены в Южной Азии, Африке (включая Мадагаскар) и Юго-Западной Европе. Ведут наземный образ жизни, некоторые обитают и на деревьях. Питаются мелкими животными, иногда плодами и орехами. Основные роды: генетты (6 видов), виверры (3 вида), бинтуронг (один вид), фосса (один вид), ихневмоны (8 видов), мунго (один вид), африканская циветта (Civettictis, один вид), африканская пальмовая циветта (Nandinia, один вид) и др. Многие В. — объект охоты; используется цибетин, применяемый в парфюмерии и медицине. Некоторых В. содержат в неволе также для получения цибетина.

Лит.: Mammals of the world, v. 2, Balt., 1964.

И. И. Соколов.

Генетта (слева) и ихневмон (справа).

Африканская циветта.

Виверры

Виве'рры (Viverra), циветты, род хищных млекопитающих семейства виверровых . Длина тела 60—85 см , длина хвоста 31—48 см . У В. имеются железы, выделяющие цибетин. 3 вида: восточная, или азиатская, В. (V. zibetha), V. megaspila и V. tangalunga. Распространены в Юго-Восточной Азии. Восточная В. встречается в Непале, Южном Китае, Ассаме до Малайского полуострова. Живут в лесах и густых зарослях кустарника; на деревья забираются редко. Ведут ночной образ жизни. Часто обитают близ поселений. Питаются мелкими позвоночными животными (птицами, грызунами), насекомыми, иногда фруктами и орехами. Обычно размножаются один раз в год, иногда — 2; детёнышей 2—5. В. — объект охоты (используется цибетин). В. иногда содержат в неволе. В. называют также представителей некоторых др. родов семейства виверровых: Viverricula, Civettictis и др.

Лит.: см. при ст. Виверровые .

И. И. Соколов.

Вивес Хуан Луис

Ви'вес (Vives) Хуан Луис (6.3.1492, Валенсия, — 6.5.1540, Брюгге), испанский философ, гуманист и педагог. Профессор в университетах Лувена и Оксфорда. Автор около 60 работ на латинском языке. Был в дружеских отношениях с Эразмом Роттердамским и Т. Мором . Выступая против схоластики и видя основу познания в непосредственном наблюдении и эксперименте, В. во многом предварил опытный метод Ф. Бэкона . В. проложил новые пути в психологии («О душе и жизни», 1538) и педагогике, считая главным вопрос не о том, что есть душа, а — каковы её проявления. Подробно рассмотрел вопрос об ассоциации идей и природе памяти. В. оказал влияние на Я. А. Коменского , а также И. Лойолу и его теорию иезуитского воспитания. Дальнейшее развитие идеи В. получили в творчестве испанского философа-материалиста Х. Уарте .