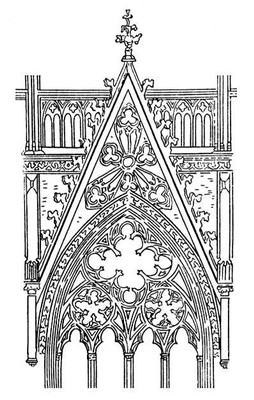

Вимперг

Ви'мперг (нем. Wimperg), высокий остроконечный декоративный фронтон, завершающий порталы и оконные проёмы готических зданий. Поле В. обычно украшалось ажурной или рельефной резьбой; по краям В. обрамлялся каменными пластичными деталями.

Вимперг на фасаде собора в Кельне (начат в 1248).

Вимфелинг Якоб

Ви'мфелинг (Wimpheling) Якоб (27.7.1450—17.11.1528, Шлетштадт), немецкий гуманист. С 1471 преподавал в Гейдельбергском университете (в 1481—84 ректор, с 1498 профессор поэзии). С 1501 жил в городах Эльзаса (Страсбурге, Шлетштадте), занимаясь главным образом педагогической деятельностью. В комедии « Стильфо» (1494) — первой значительной гуманистической драме в Германии, в своих педагогических сочинениях писал о важности просвещения, обличал злоупотребления католической церкви и невежество монахов, пропагандировал гуманистические принципы обучения. Однако В. не порвал полностью с церковно-схоластическим мировоззрением, он остался также чужд Реформации. Его «Краткая история Германии до наших дней» (1505, на лат. яз.) является первым опытом создания общегерманской истории, написанной с гуманистических позиций. Сочинение отличается некритичным подходом к источникам и националистической тенденциозностью, характерной и для соч. В. «Германия» (1501), антифранцузская направленность которого вызвала отповедь со стороны Т. Мурнера .

Соч.: Germania, Stras., 1885; Pädagogische Schriften. Paderborn, 1892.

Лит.: Вайнштейн О. Л., Западноевропейская средневековая историография. М. — Л., 1964, с. 327—29 (указана лит.).

Вин Вильгельм

Вин (Wien) Вильгельм (13.1.1864, Гафкен, Восточная Пруссия, — 30.8.1928, Мюнхен), немецкий физик. Окончил Берлинский университет (в 1886). В 1892—96 приват-доцент Берлинского университета, в 1896—99 профессор Высшей технической школы в Ахене, с 1900 профессор Вюрцбургского, затем Мюнхенского университетов. В 1893 вывел теоретический закон излучения абсолютно чёрного тела и показал, что максимум энергии излучения должен смещаться по спектру излучения с ростом температуры (см. Вина закон излучения , Вина закон смещения ). Нобелевская премия (1911). В. исследовал отклонение каналовых лучей в электрическом и магнитном полях, разработал метод измерения длительности свечения свободных атомов. Один из авторов многотомного «Руководства по экспериментальной физике».

Соч.: Über die Energieverteilung im Emissionsspektrum eines schwarzen Körpers, «Annalen der Physik und Chemie», 1896, Bd 58, Н. 8; Methode zur Prüfung des Strahlungsgesetzes absolut schwarzer Körper, там же, 1895, Bd 56, Н. 11 (совм. с О. Zummer).

Лит.: Rüchardt Е., Zur Erinnerung an Wilhelm Wien bei der 25. Wiederkehr seines Todestages, «Naturwissenschaften», 1955, Bd 42, № 3.

Вина (в праве)

Вина' в праве. Под В. обычно понимается внутренняя, субъективная сторона вредоносного или общественно опасного действия или бездействия, нарушающего правовую норму, психическое отношение лица к характеру совершаемого им действия и к его последствиям. В этом плане в понятие В. включают умысел и неосторожность, а в уголовном праве иногда также мотив, цель и другие элементы субъективной стороны преступления. Советское уголовное законодательство содержит определения умысла и неосторожности (Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958, ст. 8 и 9), которые при анализе этих понятий обычно используются и в других отраслях права. Преступление признаётся совершённым умышленно, если совершившее его лицо сознавало общественно опасный характер своего действия или бездействия, предвидело его общественно опасные последствия и желало их или сознательно допускало. В этом определении желание последствий принято называть прямым умыслом. Сознательное допущение наступления последствий именуется косвенным (эвентуальным) умыслом; в этом случае общественно опасные последствия не нужны лицу, однако, предвидя возможность их наступления, оно, тем не менее, совершает преступное действие. В отношении обстоятельств, входящих в состав преступления, но не относящихся к категории последствий (например, особая жестокость способа при убийстве), умысел выражается в сознании наличия этих обстоятельств и не подразделяется на прямой и косвенный. В определениях отдельных умышленных преступлений законодатель нередко суживает сферу вменения (привлечения к ответственности), включая в текст закона специальные указания на особенности психического отношения к отдельным элементам данного состава. Например, клевета (УК РСФСР, ст. 130) предполагает заведомую ложность позорящих другое лицо измышлений, т. е. состав этого преступления имеется, когда лицо, распространяющее позорящие сведения о другом человеке, знает (а не просто сознаёт), что они не соответствуют действительности.

Преступление признаётся совершённым по неосторожности, если совершившее его лицо предвидело возможность общественно опасных последствий своего действия или бездействия, но легкомысленно рассчитывало на их предотвращение (так называемая преступная самонадеянность), либо не предвидело возможности этих последствий, хотя должно было и могло их предвидеть (так называемая преступная небрежность). Самонадеянность сближается с умыслом, так как в обоих случаях предполагается предвидение последствий, но для самонадеянности характерен расчёт на какие-либо реальные обстоятельства (действия самого виновного, других лиц, сил природы и т.д.), которые должны предотвратить наступление общественно опасного результата. В. лица, обосновывающая осуждение его поведения и его ответственность за причинение вреда, заключается здесь в том, что этот расчёт оказывается легкомысленным: проявив бо'льшую внимательность, виновный либо построил бы расчёт иначе, либо воздержался бы от совершения действия. Особенность небрежности состоит в том, что лицо не предвидит возможности наступления последствий, однако, сознавая или будучи обязанным сознавать опасный характер своего действия или бездействия, оно тем самым должно предвидеть его общественно опасные последствия. Кроме того, для обоснования ответственности за небрежность необходимо установить, что лицо (по своим индивидуальным качествам, по опыту работы, ввиду обстоятельств конкретного дела и т.д.) могло предвидеть наступление последствий. При отсутствии в действиях хотя бы небрежности речь идёт о так называемом случае-казусе, исключающем привлечение к ответственности.

Принцип вменения только при наличии В. не имеет в праве (в том числе и в советском праве) вполне универсального характера. Так, ст. 454 ГК РСФСР обязывает владельца источника повышенной опасности (например, автомобиля) возместить причинённый таким источником вред во всех случаях, если владелец не докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. В то же время в теории уголовного права В. не всегда отождествляется с субъективной стороной преступления; иногда её трактуют в смысле факта совершения преступления, провинности лица перед государством и народом. В литературе понятие В. иногда используется в различных смыслах: например, в смысле необходимого субъективного элемента преступления («узкая» В.) или в смысле общего основания юридической ответственности лица — его В. в совершении правонарушения («широкая» В.).

Б. С. Никифоров.