Др. крупнейшими представителями средневековой В. были Мадхва (9 в.), Бхаскара (10 в.), Ядавапракаша (11 в.), Ведантадешика (13 в.). Около 12 в. южно-индийских В. разделяется на два направления: северное (вадакалей) и южное (тенкалей), но это разделение затронуло по преимуществу вишнуитские школы. В. развивалась в постоянной борьбе сначала со школами буддизма , отрицающими необходимость философских учений о бытии (особенно школа Нагарджуны ), а затем с логической школой ньяей и др. направлениями.

В новое и новейшее время к В. в той или иной степени можно отнести концепции Раммохан Рая, Рамакришны , А. Гхоша, С. Радхакришнана и др.

Лит.: Мюллер М., Шесть систем индийской философии, М., 1901; Чаттерджи С. и Датта Д., Введение в индийскую философию, пер. с англ., М., 1955; Радхакришнан С., Индийская философия, пер. с англ., т. 2, М., 1957; Идеологические течения современной Индии. [Сб. ст.], М., 1965; Deussen P., Das System derVedânta...,2Aufl.. Lpz., 1906; Badarajana, Brahmasutras, pt 1—2, Calc., 1926; Cultural heritage of India, 2 ed., v. 3, Calc., 1954; The Vedânta-Sútras. With the comment, by Sankaracharya. Transi. by G. Thibault, pt 1—3, Delhia. o.], [1966—681.]

А. М. Пятигорский.

Ведды

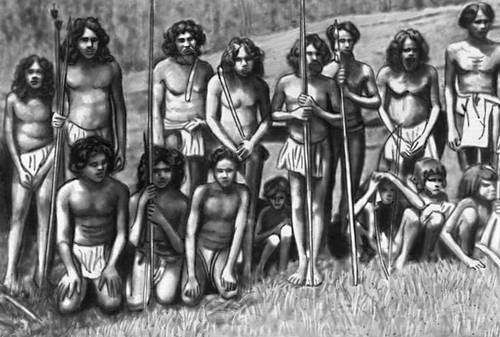

Ве'дды, ведда, древнейшие обитатели Цейлона, сыгравшие большую роль в формировании его современного этнического состава. Живут главным образом в восточных районах острова. Численность — около 800 чел. Говорят на сингальском языке , часть — на тамильском яз. Сильно ассимилируются сингалами и тамилами. Исповедуют буддизм и индуизм, древние верования исчезают. Большая часть занимается подсечным земледелием и рыболовством, сочетая их с охотой и собирательством. В социальной организации у В. сохранились родовые экзогамные (см. Экзогамия ) группы — «варуге» и пережитки матриархата.

Лит.: Народы Южной Азии, М., 1963; Кочнев В. И., Население Цейлона, М., 1965; Seligmann С. G., Seligmann В. L., The Veddas, Camb., 1911.

В. И. Кочнев.

Ведды из Хенетедды и Бингодхи.

Ведекинд Франк

Ве'декинд (Wedekind) Франк (24.7.1864, Ганновер, — 9.3.1918, Мюнхен), немецкий писатель. По образованию юрист. Вильгельмовскую империю В. осмеял в сатирических стихах 90-х гг., опубликованных в «Симплициссимусе» . В драме «Пробуждение весны» (1891) образы буржуа носят гротескный характер. Влияние Ф. Ницше проявилось в дилогии «Дух земли» (1895) и «Ящик Пандоры» (постановка 1901, издание 1904), в повести «Мине-Гага» (1903) и драмах «Гидалла» (1904), «Замок Веттерштейн» (1910). В лучшей из его пьес — «Маркиз Кейт» (1901) В. представляет капиталистический мир как скопище преступлений. В драмах «Самсон» (1914) и «Геракл» (1917) изображены одинокие гуманисты. По своей стилистике и умонастроениям В. является одним из предшественников экспрессионизма.

Соч.: Gesammelte Werke, Bd 1—9, Munch., 1924; Prosa. Dramen. Verse, Munch., 1954; в рус. пер. — Собр. соч., т. 1—8, [СПБ], 1912—19.

Лит.: Голичер А., Жизнь современника, М. — Л., 1929; История немецкой литературы, т. 4, М., 1968, гл. 35; Mann Н., Erinnerungen an F. Wedekind, в его кн.: Essays, Bd 1, В., 1954.

И. В. Волевич

Ведель Жорж

Веде'ль (Vedel) Жорж (р. 5.7.1910, Ош, департамент Жер), французский юрист и общественный деятель, специалист в области государственного и административного права. Окончил факультет права и литературы университета в Тулузе (1934). Преподавал на факультетах права в университетах Пуатье (1937—39), Тулузы (1939—48); с 1948 профессор факультета права Парижского университета (в 1962—67 и с 1970 — декан этого факультета).

Соч.: Essal sur la notion de cause en droit administratif français, P., 1934 (thése de doctorat); Manuel élémentaire de droit consti-tutionnel, P., 1949; La soumission de l'admini-stration á la loi, P., 1951; Traité de droit administratif, 4 ed., P., 1958.

Веденеев Борис Евгеньевич

Ведене'ев Борис Евгеньевич [21.12.1884 (2.1.1885), Тбилиси, — 25.9.1946, Москва], советский энергетик и гидротехник, академик АН СССР (1932). В 1909 окончил Петербургский институт инженеров путей сообщения. До Великой Октябрьской социалистической революции В. принимал участие в проектировании и строительстве морских портовых сооружений на Дальнем Востоке и в районе Мурманска, а также в разработке одного из первых проектов гидростанции на Днепровских порогах. В 1920 участвовал в составлении плана ГОЭЛРО и являлся одним из руководителей сооружения Волховской и Днепровской ГЭС. Занимался вопросами теории экономического обоснования строительства ГЭС. Им предложен способ определения стоимости сооружения ГЭС по так называемому методу приведённого бетона. Депутат Верховного Совета СССР 1-го и 2-го созывов. Государственная премия СССР (1943). Награжден 3 орденами Ленина и 3 др. орденами

Лит.; Караулов Н. А., Борис Евгеньевич Веденеев, в кн.: Люди русской науки, М., 1965.

Б. Е. Веденеев.

Веденисов Борис Николаевич

Ведени'сов Борис Николаевич [12(24).7.1869, Москва, — 11.7.1952, там же], советский учёный в области ж.-д. транспорта, член-корреспондент АН СССР (1943). В 1891 окончил Московский университет, в 1900 Московское инженерное училище ведомства путей сообщения. С 1921 и до конца жизни преподавал в Московском институте ж.-д. транспорта. В. руководил строительством ряда ж.-д. линий и сооружений; автор многих фундаментальных научных работ в области ж.-д. строительства. Государственная премия СССР (1943). Награжден 2 орденами Ленина, 3 др. орденами, а также медалями.

Лит.: Образцов В. Н., Шаульский Ф. И., Борис Николаевич Веденисов. К 80-летию со дня рождения, «Изв. АН СССР. Отделение технических наук», 1949, № 8.

Веденяпин Аполлон Васильевич

Веденя'пин Аполлон Васильевич [1804, с. Веденяпино, Мордовия, — 2(14).7.1872, с. Тройня, там же], декабрист. Подпоручик 9-й артиллерийской бригады, член общества соединённых славян (с мая 1825). Сын мелкопоместного дворянина. Сторонник привлечения к революционному перевороту солдатских и народных масс, возражал против объединения общества соединённых славян с Южным обществом декабристов, стоявшим за «военную революцию» без участия народа. Приговорён к бессрочной ссылке, которую отбывал в Киренске и Иркутске. По амнистии 1856 возвратился в Европейскую Россию.

Лит.: Сибирь и декабристы. Статьи, материалы, неизданные письма, [Иркутск], 1925; Восстание декабристов. Материалы, т. 8, Л., 1925; Чернухин А. А., Декабристы братья Веденяпины, в сборнике: Литературная Мордовия, № 10, Саранск, 1955; Конкин С., Декабристы братья Веденяпины, Саранск, 1968.