Вспомним про языки пластичных наводороженных интерметаллидов (они же силициды), которые кое-где подползают совсем близко к поверхности, – настолько близко, что даже вступают в бурную реакцию с водой, производя кучу ненужного тепла. Это происходит в рифтовой зоне океанов, где интерметаллиды почти «лижут» воду. Но это нас не устраивает, поскольку преодолевать километры океанской толщи не более удобно, чем километры суши. Но кое-где рифтовые зоны забегают концами планетарных трещин на континентальные плиты. Разлом Красного моря не только разделяет донной трещиной Африку и Евразию, но кончик этой трещины, как уже говорилось, бежит по Израилю. Из космоса этот разлом хорошо виден, именно на нем лежат Мертвое море и Тивериадское озеро… Один из тихоокеанских разломов забегает в Айдахо (США), где взрывами газов силанов рвет скалы в Долине лунных кратеров…. Есть рифтовая зона в Забайкалье, там летучие силаны, взрываясь, ломают лиственницы…

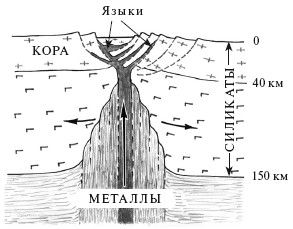

Как это дело выглядит в разрезе, видно на рисунке.

Рис. 25. Клинья интерметаллических силицидов в зоне рифтогенеза

Насколько близко к поверхности подтягиваются языки чистых металлов в этих местах? От несметных и дешевых залежей чистого магния, кремния, алюминия нас отделяет всего ничего: 3–5 км. Это уже вполне достижимые глубины. Для проникновения туда не нужно техники завтрашнего дня, достаточно техники дня вчерашнего. Мы могли влезть туда еще при товарище Сталине, если бы товарищ Берия помог ему в организации бесплатной рабочей силы, а товарищ Ларин мог отправлять телеграммы в прошлое.

Горняки могут сказать, что с погружением в глубины Земли начинает расти температура, причем растет она довольно быстро – на 25 °C с каждым километром. Это не смертельно на первых полутора-двух километрах, но, если руды залегают дальше, необходимо ставить столь дорогую технику по охлаждению проходческих горизонтов, что даже добыча золота на глубинах свыше 2,5 км становится нерентабельной. Но штука в том, что интерметаллиды подходят к поверхности холодными. На этом было основано одно из неожиданных, рискованных и уже сбывшихся предсказаний металлогидридной теории – о том, что в байкальской зоне рифтогенеза должен быть пониженный тепловой фон. Именно поэтому, кстати, температура, измеренная в Северо-Муйском тоннеле Байкало-Амурской магистрали, оказалась гораздо ниже, чем предполагали, ведь этот тоннель находится как раз в зоне рифтогенеза. Если пересчитать температурный перепад между тоннелем и вершиной Муйского хребта в градусах на километр, получится всего 2 °C/км. А не 30 °C/км, как это бывает обычно. Значит, сама природа дала нам здесь фору.

Помощь природы тут состоит еще и в том, что в Забайкалье вечная мерзлота, которая не пропускает воду в глубину и не позволяет ей реагировать с силицидами с бурным выделением тепла – как это происходит в океанских рифтах, где из-за реакций очень высокая магматическая активность. То есть России в этом смысле крупно повезло. Так же, как и Соединенным Штатам: в американской зоне рифтогенеза, расположенной в пустыне Невада, стоит страшная сушь (уровень осадков менее 1 см в год). Это также спасает зону от перегрева теплом химических реакций и делает ее удобной для добычи. В Израиле тоже не слишком влажно, как известно, особенно в пустынном районе Мертвого моря. Вот три страны, которым повезло. Которые могут стать мировыми монополистами на рынке супердешевых легких металлов. Застрельщиками новой эры человечества. Две с половиной тысячи лет назад долгий бронзовый век сменился железным веком. Теперь и железный век, похоже, кончается…

Появление железа было революцией, перевернувшей планету. Не меньшей революцией будет и переход в век легких металлов. Это постепенно заставит отказаться от почти всей металлургической инфраструктуры века железного. Если вы хоть немного представляете себе, о чем идет речь, масштаб задачи не может не впечатлять. И уже за одну только эту конфетку можно было бы сказать металлогидридной теории большое сердечное спасибо, но она преподносит жаждущему чудес человечеству еще один сюрприз.

Революция № 2

…Поначалу человечество, конечно, экспериментировало с паром. Именно паромобили были первыми самобеглыми колясками, что ничуть не удивительно. А вот вторыми родились, как ни странно, электромобили. Бурные исследования в области электричества тому причиной. Хотя, надо сказать, в ментальной утробе человечества электромобили и автомобили с двигателем внутреннего сгорания шли ноздря в ноздрю. Слушайте, это ничего, что я такие словообразования употребляю – «ментальная утроба»? Могу попроще… Скажем, «в астральных замыслах человечества». Так нормально?..

Короче, еще на излете XVIII века знаменитый Вольта показал Наполеону свои опыты с электричеством. Наполеон был весьма впечатлен треском и искрами. Но его совершенно не впечатлило предложение швейцарского офицера Де Риваза, который выдвинул идею заменить конную тягу артиллерийских орудий тягачами с двигателями внутреннего сгорания. Наполеон от этой идеи отказался, хотя идея замены крестьянской лошадки железным конем была на тот момент отнюдь не нова. О ту пору ей стукнуло уже полвека! Еще при Людовиках, аж в 1765 году французский офицер Киньё предлагал использовать паровую телегу в качестве артиллерийского тягача. Не прокатило при Людовиках, не вышло и при Наполеоне.

Можно ссылаться на техническую безграмотность Наполеона. Будучи по образованию артиллеристом, он из всей техники любил только пушки, а ко всему остальному относился с опаской. Отверг в свое время проект подводной лодки, которую ему предлагал Фултон. (Впоследствии подлодка была построена и на испытаниях даже успешно потопила с помощью буксируемой мины учебную цель – старый корабль. В надводном положении лодка шла под небольшим парусом, а в подводном – на мускульной тяге.)

Также Наполеон с настороженностью и недоверием относился к «авиации»: в его бытность воздушные шары вовсю использовались только для разведывательных целей – обозревать позиции противника. Но когда к Наполеону пришел немецкий механик Франц Леппих и предложил использовать воздушные шары в качестве бомбардировочной авиации, Наполеон изобретателя прогнал, сочтя его затею чересчур безумной. Опять ошибся? Не скажите!.. Обиженный изобретатель уехал в Штутгарт, где вступил в сношения с представителями России. Те донесли о предложении немца в императорскую ставку. В России чудеса любят, поэтому император Александр I немедленно выписал немца в Петербург. После чего вызвал к себе графа Аракчеева, поставил его в известность, что появился один полезный немец, который предлагает соорудить воздушный шар для грядущей войны с Наполеоном, и велел выделить немецкому гению удобное место в Москве.

Московские градоначальники отвели Леппиху для экспериментов Воронцовскую усадьбу и снабдили деньгами. За работой немца окаянного лично присматривал губернатор Москвы граф Ростопчин, который писал Александру I: «Я подружился с Леппихом, а машину его люблю, как собственное дитя. Леппих тратит немало денег. Ему уже выдано 130 тысяч рублей. Но если бы удалось его предприятие, то не жалко и миллиона». А когда войска Наполеона подступали к Москве, Ростопчин, чтобы подбодрить население, опубликовал в газете «Московские ведомости» следующее сообщение: «Нам поручено государем сделать большой шар, на котором полетят сразу 50 человек. В любом направлении: и по ветру, и против. Я заявляю, что шар сей будет вскоре сделан к вреду и погибели вражеских армий».

Москвичи – народ любопытный, и они тут же потянулись к Воронцовской усадьбе, чтобы взглянуть на чудо-оружие. Автобусов тогда не было, а деньги на извозчика имел не каждый. Поэтому семь верст, отделяющих центр от усадьбы, многие проходили пешком. Но увидеть им ничего не удавалось из-за режима секретности: «полигон» для испытаний шара был обнесен глухим забором. Однако по Москве поползли слухи, что скоро Наполеону придет кирдык.