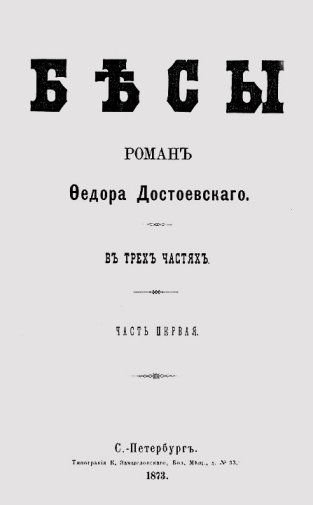

Бесы

Роман в трёх частях. Впервые (без главы «У Тихона»): РВ, 1871, № 1, 2, 4, 7, 9—11; 1872, № 11, 12. (X, XI, XII)

Основные персонажи:

Алексей Егорович;

Алёна Фроловна;

Блюм Андрей Антонович (фон Блюм);

Верховенский Пётр Степанович (Петруша);

Верховенский Степан Трофимович;

Виргинская (девица Виргинская);

Виргинская Арина Прохоровна;

Виргинский;

Гаганов Артемий Павлович;

Гаганов Павел Павлович;

Г—в Антон Лаврентьевич;

Гимназист;

Дроздова (Тушина) Прасковья Ивановна;

Иван Осипович;

Иванов Анисим;

Капитон Максимович;

Кармазинов Семён Егорович;

Кириллов Алексей Нилыч;

Лебядкин Игнат Тимофеевич (капитан Лебядкин);

Лебядкина Марья Тимофеевна (Хромоножка);

Лембке Андрей Антонович, фон;

Лембке Юлия Михайловна, фон;

Липутин Сергей Васильевич;

Лямшин;

Матрёша;

Настасья;

Семён Яковлевич;

Ставрогин Николай Всеволодович;

Ставрогина Варвара Петровна;

Телятников Алексей;

Тихон (отец Тихон);

Толкаченко;

Тушина Лизавета Николаевна (Лиза);

Улитина Софья Матвеевна;

Федька Каторжный;

Флибустьеров Василий Иванович;

Хромой;

Шатов Иван Павлович;

Шатова Дарья Павловна;

Шатова Мария Игнатьевна (Marie);

Шигалев;

Эркель.

Роману предпосланы два эпиграфа: две строфы из «Бесов» А. С. Пушкина («Хоть убей, следа не видно, / Сбились мы, что делать нам? / В поле бес нас водит, видно, / Да кружит по сторонам. / … / Сколько их, куда их гонят, / что так жалобно поют? / Домового ли хоронят, / Ведьму ль замуж выдают?») и стихи 32—36 главы VIII Евангелия от Луки («Тут на горе паслось большое стадо свиней, и они просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедши из человека, вошли в свиней; и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, увидя случившееся, побежали и рассказали в городе и по деревням. И вышли жители смотреть случившееся и, пришедши к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисусовых, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся.»).

Сам автор объяснял смысл заглавия романа, эпиграфов, его идейно-философской концепции в письме к А. Н. Майкову (9 /21/ окт. 1870 г.): «Точь-в-точь случилось так и у нас. Бесы вышли из русского человека и вошли в стадо свиней, то есть в Нечаевых, в Серно-Соловьевичей и проч. Те потонули или потонут наверно, а исцелившийся человек, из которого вышли бесы, сидит у ног Иисусовых. Так и должно было быть. Россия выблевала вон эту пакость, которою её окормили, и, уж конечно, в этих выблеванных мерзавцах не осталось ничего русского. И заметьте себе, дорогой друг: кто теряет свой народ и народность, тот теряет и веру отеческую и Бога. Ну, если хотите знать, — вот эта-то и есть тема моего романа. Он называется “Бесы”, и это описание того, как эти бесы вошли в стадо свиней…»

Место действия в романе — тихий провинциальный город центральной России. Хотя он и не назван ни разу по имени, вполне определённо можно сказать, что это — Тверь, где Достоевскому довелось жить несколько месяцев после Сибири. Подобно Твери, губернский город в «Бесах» разделён на две части рекой, через которую перекинут понтонный мост. Заречье в романе, где жили брат и сестра Лебядкины, напоминает реальное Заволжье, фабрика Шпигулина напоминает текстильную фабрику Каулина; некоторые реальные лица, связанные с Тверью, послужили прототипами героев романа — Тихон Задонский, М. А. Бакунин, тверской губернатор П. Т. Баранов, его супруга, чиновник при губернаторе Н. Г. Левенталь…

Повествование ведётся от имени хроникёра Антона Лаврентьевича Г—ва. Начинает он его «несколькими подробностями из биографии многочтимого Степана Трофимовича Верховенского». И эта предыстория основного действия занимает 20 лет — с 1849 по 1869 г. В это двадцатилетие сам Степан Трофимович из передового профессора, либерала, «человека 40-х годов» превратился постепенно в простого домашнего учителя и, практически, в обыкновенного приживальщика в доме генеральши Ставрогиной. Весьма характерно, что он воспитывал сына хозяйки дома, Николая Ставрогина, и совершенно не занимался воспитанием родного сына Петруши — в результате из обоих выросли-получились «бесы».

И вот в реальном романном времени, буквально всего за месяц, с 12 сентября по 11 октября 1869 г., тихий до этого, полусонный городок, где текла своя привычная жизнь, сотрясают одна за другой цепь катастроф и смертей. Раньше за события здесь считались балы и пикники, местный бомонд развлекался сплетнями. Некоторое разнообразие в эту жизнь-существование вносила борьба за негласную власть над обществом между губернаторшей фон Лембке и генеральшей Ставрогиной. Обывателю казалось, что драматичнее и напряжённее этой борьбы ничего и быть не может. Но вот незадолго до начала действительно роковых событий в этот губернский город начинают съезжаться участники драмы. Года за полтора до этого возвращается из-за границы Шатов; за два месяца — въехал новый губернатор фон Лембке, с ним вместе чиновник Блюм; приблизительно в это же время вернулась из Швейцарии Варвара Петровна Ставрогина и появился мрачный философ Шигалев; менее чем за месяц — объявились в городе Лебядкин с сестрой и беглый Федька Каторжный; за две недели — Дроздовы и Дарья Шатова; за неделю — супруга губернатора и её родственник писатель Кармазинов; за пять дней до «открытия занавеса» приехал будущий самоубийца инженер Кириллов; ну и, наконец, 12 сентября, в день начала хроники-трагедии, прибыли в город главный герой спектакля Nicolas Ставрогин и главный режиссёр Петруша Верховенский.

Благодаря усиленным действиям и хитросплетениям последнего и начался в конце сентября апокалипсис местного значения в этом городе: пожар на Шпигулинской фабрике — убийство брата и сестры Лебядкиных — смерть Лизы Тушиной — убийство Шатова — самоубийство Кириллова — смерть Степана Трофимовича Верховенского — самоубийство Ставрогина…

В основе сюжета романа лежат реальные события. 21 ноября 1869 г. пять членов тайного общества «Народная расправа» во главе с С. Г. Нечаевым убили студента Петровской земледельческой академии И. И. Иванова, заподозренного ими в предательстве. «Бесы» задумывались поначалу как роман-памфлет на западников и нигилистов, но в итоге получился роман-трагедия о «болезни» всего русского общества. Задуман он был и частично написан за границей. Закончив в конце 1868 г. работу над «Идиотом», писатель весь следующий год посвятил разработке нескольких сюжетных замыслов, среди которых самый значительный — «Житие великого грешника», и написанию повести «Вечный муж». Началом создания непосредственно «Бесов» можно считать план романа «Зависть», который появился в рабочих тетрадях Достоевского в начале 1870 г.: в намеченных действующих лицах уже можно угадать будущих героев «Бесов»: Князь А. Б. — Ставрогин, Учитель — Шатов, мать А. Б. — Варвара Петровна Ставрогина, Воспитанница — Дарья Шатова, Красавица — Лиза Тушина, Картузов — Лебядкин. На данном этапе предполагался чисто психологический роман с «романтическим» сюжетом. Злободневностью, памфлетностью и тенденциозностью замысел наполняется, когда автор решил во главу угла поставить «нечаевское дело».

Страница черновика «Бесов».

Современники восприняли «Бесов» в одном ряду с романами В. П. Клюшникова «Марево» (1864), В. В. Крестовского «Панургово стадо» (1869), А. Ф. Писемского «Взбаламученное море» (1863), Н. С. Лескова «Некуда» (1864), «На ножах» (1871) и другими «антинигилистическими» произведениями того времени. Достоевский, находясь за границей, внимательно следил за всеми более менее значительными новинками русской литературы. Чрезвычайно интересен в этом плане его отзыв на новый роман Лескова «На ножах» из письма к А. Н. Майкову от 18 /30/ января 1871 г.: «Много вранья, много чёрт знает чего, точно на луне происходит. Нигилисты искажены до бездельничества…» В своём произведении Достоевский именно и показывает, что «нигилисты» 60-х годов вроде Нечаева не с Луны свалились. Посылая наследнику престола А. А. Романову отдельное издание «Бесов», автор в сопроводительном письме от 10 февраля 1873 г. разъясняет: «Это — почти исторический этюд, которым я желал объяснить возможность в нашем странном обществе таких чудовищных явлений, как нечаевское преступление. Взгляд мой состоит в том, что эти явления не случайность, не единичны, а потому и в романе моём нет ни списанных событий, ни списанных лиц. Эти явления — прямое последствие вековой оторванности всего просвещения русского от родных и самобытных начал русской жизни. Даже самые талантливые представители нашего псевдоевропейского развития давным-давно уже пришли к убеждению о совершенной преступности для нас, русских, мечтать о своей самобытности. Всего ужаснее то, что они совершенно правы; ибо, раз с гордостию назвав себя европейцами, мы тем самым отреклись быть русскими. В смущении и страхе перед тем, что мы так далеко отстали от Европы в умственном и научном развитии, мы забыли, что сами, в глубине и задачах русского духа, заключаем в себе, как русские, способность, может быть, принести новый свет миру, при условии самобытности нашего развития. Мы забыли, в восторге от собственного унижения нашего, непреложнейший закон исторический, состоящий в том, что без подобного высокомерия о собственном мировом значении, как нации, никогда мы не можем быть великою нациею и оставить по себе хоть что-нибудь самобытное для пользы всего человечества. Мы забыли, что все великие нации тем и проявили свои великие силы, что были так “высокомерны” в своем самомнении и тем-то именно и пригодились миру, тем-то и внесли в него, каждая, хоть один луч света, что оставались сами, гордо и неуклонно, всегда и высокомерно самостоятельными.