II

ихо светит по всему миру: то месяц показался из-за горы. Будто Дамасскою дорогою и белою, как снег, кисеею покрыл он гористый берег Днепра, и тень ушла еще далее в чащу сосен.

ихо светит по всему миру: то месяц показался из-за горы. Будто Дамасскою дорогою и белою, как снег, кисеею покрыл он гористый берег Днепра, и тень ушла еще далее в чащу сосен.

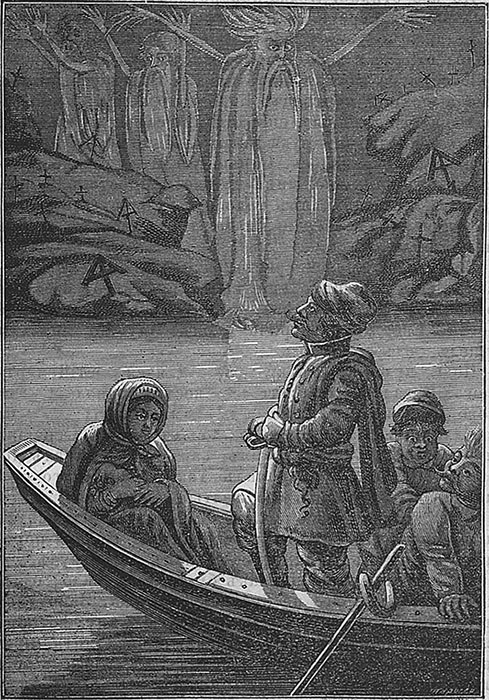

Посреди Днепра плыл дуб. Сидят впереди два хлопца: черные казацкие шапки набекрень, и под веслами, как будто от огнива огонь, летят брызги во все стороны.

Отчего не поют казаки? Не говорят ни о том, как уже ходят по Украйне ксендзы и перекрещивают казацкий народ в католиков; ни о том, как два дня билась при Соленом озере Орда? Как им петь, как говорить про лихие дела: пан их Данило призадумался, и рукав его кармазинного жупана опустился из дуба и черпает воду; пани их Катерина тихо колышет дитя и не сводит с него очей, а на незастланную полотном нарядную сукню серою пылью валится вода.

Любо глянуть с середины Днепра на высокие горы, на широкие луга, на зеленые леса! Горы те, — не горы: подошвы у них нет, внизу их, как и вверху, острая вершина, и под ними и над ними высокое небо. Те леса, что стоят на холмах, не леса: то волосы, поросшие на косматой голове лесного деда. Под нею в воде моется борода, и под бородою, и над волосами высокое небо. Те луга, — не дуга: то зеленый пояс, препоясавший посредине круглое небо, и в верхней половине и в нижней половине прогуливается месяц.

Не глядит пан Данило по сторонам, глядит он на молодую жену свою.

— Что, моя молодая жена, моя золотая Катерина вдалася в печаль?

— Я не в печаль вдалася, пан мой Данило! Меня устрашили чудные рассказы про колдуна. Говорят, что он родился таким страшным… и никто из детей сызмала не хотел играть с ним. Слушай, пан Данило, как страшно говорят: что будто ему все чудилось, что все смеются над ним. Встретится ли под темный вечер с каким-нибудь человеком, и ему тотчас покажется, что он открывает рот и скалит зубы. И на другой день находили мертвым того человека. Мне чудно, мне страшно было, когда я слушала эти рассказы, — говорила Катерина, вынимая платок и вытирая им лицо спавшего на руках дитяти. На платке были вышиты ею красным шелком листья и ягоды.

Пан Данило ни слова, и стал поглядывать на темную сторону, где далеко из-за леса, чернел земляной вал, из-за вала поднимался старый замок. Над бровями вдруг вырезались три морщины; левая рука гладила молодецкие усы.

— Не так еще страшно то, что колдун, — говорил он, — как страшно то, что он недобрый гость. Что ему за блажь пришла притащиться сюда? Я слышал, что хотят ляхи строить какую-то крепость, чтобы перерезать нам дорогу к запорожцам. Пусть это правда… Я размечу чертовское гнездо, если только пронесется слух, что у него есть какой-нибудь притон. Я сожгу старого колдуна, так что и воронам нечего будет расклевать. Однако ж думаю, он не без золота и всякого добра. Вот где живет этот дьявол! Если у него водится золото…

Мы сейчас будем плыть мимо крестов — это кладбище! Тут гниют его нечистые деды. Говорят, они все готовы были себя продать за денежку сатане и с душою, и с ободранными жупанами. Если ж у него точно есть золото, то мешкать нечего теперь: не всегда на войне можно добыть…

— Знаю, что затеваешь ты: не предвещает мне ничего доброго встреча с ним. Но ты так тяжело дышишь, так сурово глядишь, брови твои так угрюмо надвинулись на очи!..

— Молчи, баба! — с сердцем сказал Данило, — с вами кто свяжется, сам станет бабой. Хлопец, дай мне огня в люльку![3] Тут оборотился он к одному из гребцов, который, выколотивши из своей люльки горячую золу, стал перекладывать ее в люльку своего пана. — Пугает меня колдуном! — продолжал пан Данило. — Казак, слава Богу, ни чертей, ни ксендзов не боится. Много было бы проку, если бы мы стали слушаться жен; не так ли, хлопцы? наша жена — люлька, да острая сабля!

Катерина замолчала, потупивши очи в сонную воду, а ветер дергал воду рябью, и весь Днепр серебрился, как волчья шерсть середи ночи.

Дуб повернул и стал держаться лесистого берега. На берегу виделось кладбище: ветхие кресты толпились в кучу. Ни калина не растет меж ними, ни трава не зеленеет, только месяц греет их с небесной вышины.

— Слышите ли, хлопцы, крики! Кто-то зовет нас на помощь! — сказал пан Данило, оборотясь к гребцам своим.

— Мы слышим крики, и, кажется, с той стороны, — разом сказали хлопцы, указывая на кладбище.

Но все стихло. Лодка поворотила и стала огибать выдавшийся берег. Вдруг гребцы опустили весла и недвижимо уставили очи. Остановился и пан Данило; страх и холод прорезался в казацкие жилы.

Крест на могиле зашатался, и тихо поднялся из нее высохший мертвец. Борода до пояса; на пальцах когти длинные, еще длиннее самых пальцев. Тихо поднял он руки вверх. Лицо все задрожало у него и покривилось. Страшную муку, видно, терпел он. «Душно мне! Душно!» — простонал он диким, нечеловечьим голосом. Голос его, будто нож, царапал сердце, и мертвец вдруг ушел под землю.

Зашатался другой крест, и опять вышел мертвец, еще страшнее, еще выше прежнего; весь зарос; борода по колена, и еще длиннее костяные когти. Еще диче закричал он: «душно мне!» и ушел под землю.

Пошатнулся третий крест, поднялся третий мертвец. Казалось, одни только кости поднялись высоко над землею. Борода по самые пяты; пальцы с длинными когтями вонзились в землю. Страшно протянул он руки вверх, как будто хотел достать месяц, и закричал так, как будто кто-нибудь стал пилить его желтые кости…

Дитя, спавшее на руках Катерины, вскрикнуло и пробудилось; сама пани вскрикнула; гребцы пороняли шапки в Днепр; сам пан вздрогнул.

Все вдруг пропало, как будто не бывало; однако ж хлопцы долго не брались за весла. Заботливо поглядел Бурульбаш на молодую жену, которая в испуге качала на руках кричавшее дитя, прижал ее к сердцу и поцеловал в лоб.

— Не пугайся, Катерина! Гляди: ничего нет! — говорил он, указывая по сторонам, — это колдун хочет устрашить людей, чтобы никто не добрался до нечистого гнезда его. Баб только одних он напугает этим! Дай сюда на руки мне сына!

При сем слове поднял пан Данило своего сына вверх и поднес к губам:

— Что, Иван, ты не боишься колдунов? Нет, говори: — тятя, я казак. Полно же, перестань плакать! Домой приедем! Приедем домой — мать накормит кашею; положит тебя спать в люльку, запоет:

Люли, люли, люли!

Люли, сынку, люли!

Да вырастай, вырастай в забаву!

Казачеству на славу,

Вороженькам на расправу!

— Слушай, Катерина: мне кажется, что отец твой не хочет жить в ладу с нами. Приехал угрюмый, суровый, как будто сердится… Ну, недоволен — зачем и приезжать. Не хотел выпить за казацкую волю! Не покачал на руках дитяти! Сперва было я ему хотел поверить все, что лежит на сердце, да не берется что-то, и речь заикнулась. Нет, у него не казацкое сердце! Казацкие сердца когда встретятся где, как не выбьются из груди на встречу друг другу! Что, мои любые хлопцы, скоро берег? Ну, шапки я дам вам новые. Тебе, Стецько, дам выложенную бархатом с золотом; я ее снял вместе с головою у татарина; весь его снаряд достался мне; одну только его душу я выпустил на волю. Ну, причаливай! Вот, Иван, мы и приехали, а ты все плачешь! Возьми его, Катерина!

Все вышли. Из-за горы показалась соломенная кровля: то дедовские хоромы пана Данила. За ними еще гора, а там уже и поле, а там хоть сто верст пройди, не сыщешь ни одного казака.

![]()