— Я даже помню, — сказал Франц, — как мои сестренки радовались побрякушкам, словно дикари с какого-нибудь острова.

— Да, и приказчик представлял в единственном своем лице класс капиталистов, — продолжала Гедвиг. — Но всего удивительнее то, что сейчас, рядом с современными ткацкими фабриками продолжает вовсю процветать та же кустарщина. Даже у нас в округе. И кустари эксплуатируются еще бессовестнее, чем во времена «дяди Кота»…

— Но сейчас они бастуют вместе с вами?

— Конечно. Иначе стачка могла бы сорваться.

Она стала рассказывать, как отважно ведут себя женщины, ткачихи и жены ткачей. И в этом тоже было знамение времени.

Когда-то, много лет назад, в качестве классового врага перед ними представал «дядя Кот» со своим фургоном. А сейчас — изощренный и безликий враг: империализм.

Саксонские капиталисты — владельцы текстильных фабрик — не жалели денег на оплату штрейкбрехеров и полицейских сил для их охраны. Но рабочие пикеты не допускали предателей к заводским воротам. Пикетчиков арестовывали, на их место становились другие.

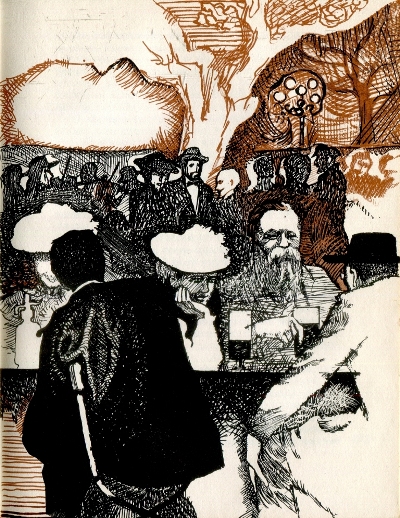

Собрание, на которое пришла Клара, было многолюдным. Выступали не члены стачечного комитета, не партийные или профсоюзные функционеры, а рядовые рабочие и работницы.

— Нам тяжело. И все же будем бастовать дальше. Прошли те времена, когда мы, женщины, понуждали отцов и мужей прекращать борьбу. Мы многому научились за эти годы. Мы требуем только человеческих условий труда. Потому что мы — люди. Свободные люди, а не рабы. И никогда рабами не будем. Пусть хозяева зарубят это себе на носу!

Пожилая женщина говорила, сложив на груди руки, так спокойно и безнатужно, словно дело происходило у нее дома, а не в переполненном зале.

— Мой сын и моя невестка бастуют. А мои внуки — школьники… Мне не просто с ними: каждую ночь я думаю, чем накормлю их, когда наступит утро. И хотя это плохое утешение, но все же я говорю себе: пусть мальчишки знают, что их родители — не штрейкбрехеры, а борцы! Ведь это тоже великое дело: давать пример детям!

Когда. Кларе предоставили слово, она вдруг заволновалась. Такой опытный оратор — да, сотни собраний, тысячи речей. Она произносила их перед лицом врагов и в кругу друзей, среди товарищей по классу и в накаленной атмосфере вражды и насмешек. Она прекрасно продумала свою речь. Как всегда.

И вдруг ощутила знакомый толчок в груди. И начала совсем по-другому, чем думала начать:

— Дорогие мои товарищи! Не могу найти слов, чтобы выразить, как я горжусь вами…

Она должна была сказать эти слова: именно они выражали сложное чувство, которое Клара испытывала, глядя в зал, глаза в глаза забастовщикам Криммитчау. Хотя люди здесь были разные, и вели себя по-разному, и разной была их доля в общем деле, но то, что питало ее гордость, отмечало их всех: решимость. Они решились на жертвы ради общей победы. В разных судьбах и разных характерах открывалась Кларе готовность постоять за себя и за товарищей, чувство собственного достоинства, все, что рождается в совместной борьбе, в рабочем единстве.

И все это делало особенным и значительным окружающее.

А между тем это была обыкновенная харчевня, вовсе неуютная со своей круглой железной печкой посередине, напоминающей старую заводскую трубу. И в обычное время, покрытые жиденькими скатертями простые длинные столы на толстых, скрещенных ногах вызывали только одно желание: поскорее поесть и ретироваться. В самом деле: хозяин знает, что бессемейный рабочий все равно не минует непривлекательное заведение, — куда ему деться?

Но сейчас столы отставлены, а стулья сдвинуты в ряды, и это уже не просто посетители фабричной кнайпы, а собрание! И все пришли сюда именно затем, чтобы послушать оратора и обсудить свои дела. И женщины не теснятся позади обособленной стайкой, а сидят вперемежку с мужчинами.

На всех — праздничная одежда. Она подчеркивает то, что они не работают: они бастуют. Пиджаки с жилетами на мужчинах, хоть из грубошерстной материи и куплены в магазине дешевых товаров, выглядят отлично — так тщательно они вычищены и отглажены. А крахмальные воротнички, только чуть-чуть пожелтевшие от частой стирки, красят даже пожилых мужчин. Шляпы и котелки они положили на колени, а женщины опустили на плечи свои пуховые косынки или держат за ленты вязаные капоры.

Хотя в зале не видно ни одного полицейского, ясно ощущается их присутствие за стенами, у входа. Там, на короткой дистанции, маршируют патрули. Рослые шуцманы позволили себе слегка отпустить ремни касок, но они готовы затянуть их и ринуться в зал по первому знаку офицера, который время от времени выходит на крыльцо складского помещения, где наскоро оборудован полицейский штаб. А склад — пуст: откуда бы взяться продукции, если ткачи бастуют? И не допускают в цехи штрейкбрехеров.

Иногда к зданию склада подлетают верховые и, спешиваясь, торопливо проходят внутрь, на ходу отстегивая полевую сумку. И что-то необычное и опасное есть в присутствии здесь этих вооруженных людей. Но и они, несмотря на свое оружие, чувствуют себя не очень спокойно. В поспешности их твердого шага, в уклончивости взглядов, в том, как нарочито громки их голоса и резки движения, проглядывает опаска, неуверенность и, может быть, даже стыд… Ведь тот, кто носит полицейский мундир, не родился же в нем!

Откуда эта неприкаянность? Почему под мундиром начинают теплиться совсем неподходящие для него чувства? Их слишком много тут, этих забастовщиков, не единицы, не кучки, как бывало. А то, что среди них — женщины, ведь это тоже меняет дело. Тут уж поневоле раздумаешься, когда потащишь из ножен саблю или в горячке замахнешься рукояткой пистолета на какую-нибудь… Точь-в-точь похожую на твою матушку или сестру.

И все эти мысли не только оттого, что их так много: недовольных, протестующих, решившихся. Это не толпа, которую легко рассеять одним выстрелом поверх голов, а организованная масса. И отсюда — опасность.

Да, так выглядит все это теперь. Теперь, в другие времена. Времена массовых рабочих выступлений, немыслимых еще несколько лет назад. Маленький городишко Криммитчау, заваленный снегом, со своим маленьким мирком, в котором так недавно главными фигурами были управляющий фабриками, плутоватый брандмайор и пастор, — все сместилось в нем.

И главной фигурой стал забастовщик. Вдруг сделалось всем отчетливо видно, что именно от рабочего зависит жизнь городка, он главный здесь, как и повсюду. И когда его натруженные руки сложены, не подымается дым из фабричных труб, стоят станки, заносятся пылью пролеты цеха.

А хозяевам остается щелкать на счетах, подсчитывая убытки. И если до конца быть стойкими, неутешительный итог принудит капиталиста согласиться на требования рабочих.

Теперь, после событий в России, после стачки на Обуховском заводе, после крестьянских выступлений на Волге, — общность цели стала яснее. Рабочий мир далекой страны придвинулся, встал плечом к плечу.

Но Клара не отдалялась от того, что заботило ее и сидящих в зале сегодня, сейчас. Ткачи выставляли конкретные требования: десятичасовой рабочий день. Весь рабочий класс Германии борется за издание закона о сокращении рабочего дня. В Криммитчау — застрельщики, но они не одиноки: за ними идут другие.

Клара видела на лицах людей, одетых в праздничную одежду, знакомое ей выражение спокойной решимости. Непоказной отваги, свойственной людям труда, вероятно, оттого, что они трудятся вместе, что при всем несходстве личных судеб накрепко сцементированы общими экономическими и политическими интересами. И негромкий их героизм дорог именно своей естественностью, этим «я со всеми», которое рождается в самом сердце рабочего единства. И оно-то и есть самое опасное для класса господ.

Да, разумеется, героизм — в открытой схватке с полицейскими отрядами или даже с регулярными войсковыми частями, которые однажды строевым шагом вступают на фабричный двор. И фабрика, где ты знаешь каждый листок чахлой липы у проходной, каждый выщербленный кирпич на дорожке к цеху, вдруг становится чужой и опасной, как лагерь противника, как угроза твоему миру, твоему очагу, жизни твоих детей. И в ярости, с которой ты вступаешь в неравный бой с мыслью не только о себе, но и о своих товарищах, — да, в этом героизм. Но он — и в долгих месяцах стачки, изматывающей силы, сжимающей сердце жалостью к детям, к непониманию в их глазах. Мы можем сказать себе, но не им же: надо выстоять! Повседневный, обыденный героизм рабочего-стачечника!

И об этом тоже говорит Клара.

Ее не смущает шепоток, возникающий то там, то тут в зале, улыбка, вдруг пробегающая по чьему-то лицу, звук отодвигаемого стула. Это собрание не сковано: оно живет, дышит, реагирует на ее слова, но вместе с тем и на мысли, вызванные ее словами. И наверняка сейчас тетушка Гертруда шепнула соседке что-нибудь язвительное по адресу хозяйского холуя Мерца, который сидит на краешке стула, готовый в любую минуту смыться. Но при этом слушает, словно церковную проповедь, выражая всей своей нескладной фигурой сосредоточенное внимание.

А хохотушка Анни, незаметно отставив свой стул, оказалась как раз рядом со стеснительным молодым подручным ее отца. А отец уже заметил ее маневр и хмурит брови.

Но лица Франца Рунге, его жены и наладчика станков Алоиза суровы, а глаза их обегают зал, словно взвешивая силы. Это вожаки забастовки, тень ответственности лежит на них. Они слушают Клару с особым чувством: ведь в ее речи, в ее глубоком подтексте одобрение их трудной работы. Хотя Клара ни слова о них не говорит.

Но она дает им понять, что разделяет с ними тревоги, опасения, ответственность. С ними сейчас все ее помыслы, и нет людей более ей близких. Потому что они делают дело и ее жизни. Есть такая вещь: рабочая солидарность! Вот она в действии — здесь, в Криммитчау. И нет более благородной цели, чем укрепление ее.