Атлас Академии наук

В 1721 году Петр I, в числе других иностранцев, пригласил в Россию и парижского картографа Жозефа Никола Делиля. Приглашение было принято, но с переездом Делиль не спешил и лишь в 1726 году, уже после смерти Петра, прибыл в Петербург.

Иностранец Делиль не понимал бурного темпа русской жизни тех лет. Не понимал, что огромной России сегодня же, сию минуту нужны карты — самые новые, свежие и пусть даже не очень точные. На первое время можно будет обойтись и такими.

Делиль работал не спеша, холодно отстраняя, как недостаточно точные, материалы русских геодезистов Именно эта причина растянула создание «Атласа Академии наук», начатого в 1725 году, на целых двадцать лет.

К чему стремился Делиль, так и осталось неясным. С одной стороны, он чрезвычайно медлил, утверждая, что среди сотен карт, поступивших к нему, всё еще нет нужных материалов для создания атласа. С другой, по собственному почину, печатал некоторые русские карты во Франции, за что даже был лишен пенсии после выхода в отставку.

В то же время дело свое Делиль знал и этим значительно отличался от основной массы иностранцев, нахлынувших в Россию в те годы.

Не только ученые-патриоты, такие как Кирилов, но даже иностранцы Шумахер и Эйлер возмущались поведением Делиля.

«Что же мне о нашем господине Делиле объявлять? — писал Кирилову Шумахер, управлявший тогда канцелярией Академии наук. — Географическая работа не так способно отправляется, как мы вначале надеялись. Нарочно ли он так долго в оной медлит или от недостатка довольных известий сие чинит, — о том я вам подлинно донести не могу…».

Делиля нужно было «отставить от Атласа». Но не так-то просто удавалось добиться тогда увольнения честолюбивого иностранца. Русским царицам было не до географических карт. В пирах, праздниках и дворцовых интригах шли дни. Иностранцы пользовались почетом при дворе. И Делиль это знал.

Лишь в 1740 году, под благовидным предлогом, удалось его отстранить.

Работы по созданию атласа возглавил математик Эйлер. Дело сразу двинулось семимильными шагами. В 1745 году труд вышел из печати; двадцать одна карта показывала всю Россию.

Здание Российской Академии наук.

Атлас Академии наук был очень хорош. Признание он завоевал сразу. Был переиздан с надписями по-французски, потом по-латински. Даже через десятки лет он всё еще удивлял людей высоким качеством исполнения и новизной материала.

Появились новые интересные карты.

Эйлер писал впоследствии из Берлина, что география российская этим трудом «приведена гораздо в исправнейшее состояние, нежели география немецкой земли».

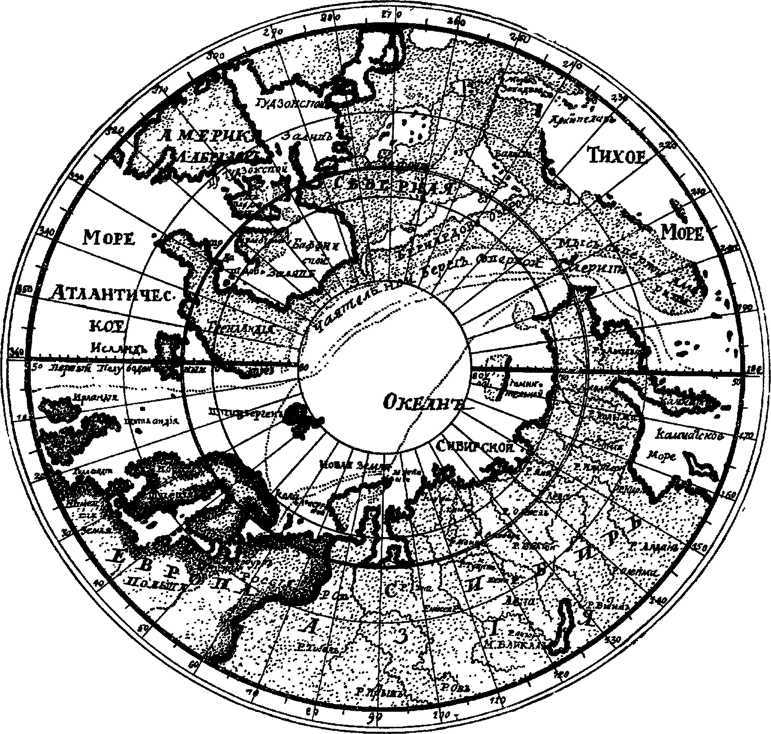

В 1757 году во главе русской картографии стал Михаил Васильевич Ломоносов — поэт, физик, химик, географ. К чему только не приложил свою руку этот гениальный ученый! Немалый вклад внес он и в картографию.

Под его руководством было сделано двенадцать карт.

Карта из рукописи Ломоносова, составленная одним из его учеников.

Но не только в этом его заслуга. Ломоносов — «отец» экономической картографии. Он впервые определил содержание этого раздела картографии и дал программу работ по созданию экономических карт и атласов.

Ломоносов понимал, — требования хозяйственной жизни страны неизмеримо возрастают день ото дня. Изготовлять еще более точные карты — вот какая задача стоит перед русскими картографами. Один человек многого сделать не сможет. Значит, надо учить других.

И Ломоносов все силы отдает обучению «студентов» при Географическом департаменте Академии наук.

Он далеко не успел закончить всего, что намечал для себя, — слишком рано оборвалась жизнь. В 1765 году Михаила Васильевича уже не стало. Лучшие ученики его — Трускотт, Шмит, Исленьев и другие — продолжили дело учителя.

Ученики Ломоносова продолжали дело учителя.

Дальнейший путь русской картографии был неровен. В начале девятнадцатого века она вышла на первое место в мире по созданию точных топографических карт. Русские ученые — Струве, Жданов, Тилло и многие другие — провели самые большие в ту эпоху измерения размеров Земли.

В семидесятых годах девятнадцатого века русская картография первенство потеряла. Промышленная отсталость царской России, застой в государственной жизни сказались и в этом.

Правда, по-прежнему не щадили себя «съемщики» — топографы и геодезисты, — проникая в самые глухие, отдаленные уголки страны. Как и в прошлые годы, их не могли остановить ни трясины болот, ни таежные дебри, ни безводные пустыни, ни хребты гор. Всё новые карты выходили из печати: геологические, морские, экономические, топографические…

И всё-таки настоящей широкой государственной поддержки труд картографов не находил, а героизма отдельных людей, усилий отдельных передовых ученых — составителей карт — было далеко недостаточно.

Незадолго до Великой Октябрьской революции, 6 февраля 1916 года, академик Владимир Иванович Вернадский делал доклад на общем заседании Академии наук. «Карта России, — сказал он, — представляет из себя чрезвычайно пеструю картину… В картографии, как и в других областях жизни, мы не можем — без вреда для нас самих — идти без плана… Необходима правильная государственная организация топографической съемки Российского государства».

Осуществить это удалось только в советское время.