Все эти типы, или виды, времени различаются между собой не только по масштабам, но и по методам измерения — от широко известных астрономических, астрофизических, геофизических, геологических, геохимических до магнитометрических и культурно-исторических.

Для каждого случая нужна своя азбука интервалов времени, нужны разные часы и календари как для течения жизни растений и животных, так и для эволюции видов, как для образования и развития самой Земли, так и для ее вращения и эволюции Галактик. Привычные для человека интервалы времени грубы для процессов в электроне и малы для процессов горообразования. Но какими бы методами ни проводились измерения, исходная точка — всегда Земля с ее движением по звездному небу, с ее природными особенностями. А время определяет состав природы, сочетание элементов и течение земной и космической истории.

Человек на берегу реки времени

О чем догадывались в глубокой древности

По осле окончания второй мировой воины военное ведомство США провело простенький эксперимент. В ненаселенной местности, в лесу, было сброшено несколько десятков групп солдат по два человека в 50—100 километрах друг от друга вокруг базы. Каждая группа за три-четыре дня должна была сделать хороший переход и прийти на базу. Задача элементарная, но она была осложнена тем, что у солдат отобрали часы, компасы, оружие, не дали карт и никакого запаса продовольствия. В срок к пункту сбора пришла только одна группа, в нее входил парень с фермы, расположенной довольно далеко от населенных пунктов. Он-то и вывел своего напарника по Солнцу и звездам, да, кстати, и научил, какие ягоды и грибы съедобны и как можно петлей ловить жирных сусликов. Остальные группы были разысканы поисковыми партиями с собаками в весьма жалком виде. Все время они двигались по кругу[1].

Этот опыт показывает, что просуществовать в природных условиях человек может только при хорошей ориентации. И не только в пространстве, но и во времени. Ибо все небесные ориентиры во времени сдвигаются. И необходимость счета времени вообще и календаря в частности возникла не только и не столько в аграрных цивилизациях и не на потребу мореплаванию (как это обычно пишется), а в гораздо более отдаленные времена — еще у охотников-собирателей в неолите и палеолите. Должен же был человек хотя бы найти собственную пещеру после того, как, увлеченный преследованием животных, забрел невесть куда, был унесен потоком в море, наконец, захвачен другим племенем и т. д. Кроме того, он должен был знать, когда будет ход рыбы, чтобы успеть ею запастись, когда охотиться на какого зверя, когда будет перелет птиц и т. п. Надо было и предсказывать погоду, чтобы не попасть в бурю и ненастье, в град и снегопад далеко от родного очага.

Обычно, когда ищут истоки знаний, то все время заглядывают в глубь веков: греки заимствовали из Египта, египтяне — из Ассиро-Вавилонии, ассирийцы — в Древнем Шумере… И все единодушны в том, что календарь создан где-то далеко на Востоке. Однако в XIX веке начали раздаваться трезвые голоса по поводу того, что в Северном полушарии (в северных странах) очень удобно считать и познавать время, поскольку «нигде так долго не представляется открытым звездное небо и нигде так резко не разграничивается, год, как на севере… там само Солнце, по которому главным образом и считалось время во всех странах, надолго скрывается и появляется снова и постоянным ежегодным сокрытием в один и тот же день резко определяет окончание года и его начало.

Следовательно, северным народам досталось легко то, что долгим опытом было достигнуто у южных народов, т. е. продолжительность года». Это утверждение принадлежит Олафу Рудбеку, проводившему в XIX веке исследования скандинавских календарных систем и обнаружившему упоминание об употреблении резных дохристианских деревянных календарей еще у Олава Великого[2]. Это показалось Рудбеку естественным, поскольку скандинавы — великолепные мореплаватели и должны были уметь ориентироваться по небесным светилам.

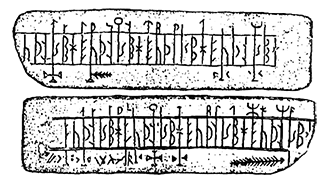

Дощечка от рунического календаря (обе стороны). Между линейками — «дневные руны», самые крупные; над ними — лунные руны, под ними — отметки, обозначающие различные дни.

В том же X веке арабский историк и путешественник Масуди в книге «Золотые луга», описывая древнейшие языческие храмы славян, говорил о специальных надстройках в них, сделанных для наблюдения за точками восхождения Солнца. Храмы эти принадлежали, скорее всего, восточным или северо-западным славянам, с которыми широко торговали арабы.

Но на эти факты просто закрывали глаза, и современники отказывались всерьез принимать Рудбека, намекая на его богатую фантазию и слишком большой северный патриотизм. Возражая ему, они настаивали на том, что в южных странах небо видно с меньшими изменениями, чем на севере, и легче наблюдать расположение звезд и их движение. Поэтому именно там создавались практические знания для счисления времени, разрабатывалась теория, то есть собственно астрономия.

Пусть так, но вне зависимости от того, где что легче выяснить, остается еще проблема распространения выработанного знания. Взаимопроникновение знаний происходило по водным и караванным торговым путям, при завоеваниях и обмене посольствами. Но это процесс затяжной, на пути которого лежали не только обширные пространства, но и огромные «камни» в виде различных представлений о мире, разных религиозных взглядов, различия в языке и т. п. Кроме того, надо же существовать, пока знание еще «не доставили». Никто, конечно, не мог ждать, и для своих каждодневных нужд человек составлял собственный набор представлений.

Не только в глубокой древности, но и в XVIII–XIX веках неграмотные крестьяне должны были, например, определять начало сельскохозяйственных работ, а охотники в Сибири, уходя на промысел на долгий срок, брали с собой деревянные резные календари для регламентации своей деятельности. Тот же Рудбек (и ему опять отказываются верить!) привел свой разговор с крестьянином, приносившим ему дрова, из которого он с удивлением понял, что этот человек обладал обширными практическими знаниями. Простой мужик ясно представлял то, что называется склонением и высотой Луны, и объяснил Рудбеку, как определяют простые люди, сколько дней прошло после новолуния или сколько еще оставалось до него. Все это крестьянин выяснял по «куриным шагам» — так он называл угол, образующийся при разведении большого и указательного пальцев; концами этих пальцев, как циркулем, он отмерял расстояние на горизонте от восхода Луны и этим путем узнавал ее возраст.

Понятие времени и календарные системы формировались независимо в разных географических районах и в разных культурах, прежде всего на основе выделения смены дня и ночи и естественного года, то есть смены сезонов.

При столкновении различных культур происходило объединение календарных систем и, по всей вероятности, заимствование более высоких форм. Но такое заимствование предполагает уже наличие определенных собственных понятий.

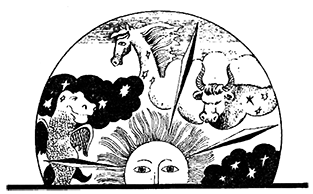

Когда же началось формирование сложных временных представлений? Долгое время распознавание знаков Зодиака и объединение их в систему приписывались жрецам Вавилона и датировались VII веком до н. э. Сейчас археологи переносят это событие на Передний Восток, где расположены Турция, Иран, Афганистан, Ирак, Пакистан и где начало развиваться земледелие и скотоводство, то есть в места естественного произрастания диких форм тех растений, которые в дальнейшем были превращены в культурные, и пребывания тех животных, которые были одомашнены. Этот процесс перехода к производительному труду произошел между IX–VII тысячелетиями до н. э., и этот интервал стали считать временем изобретения земледельческого календаря.

1

Движение по кругу заблудившегося человека объясняется тем, что у правшей правая нога делает более широкий шаг, чем левая (у левшей, соответственно, левая шагает шире, чем правая), и в результате человек постепенно отклоняется в сторону. Это хорошо видно по тропинкам, которые человек протаптывает, сначала не замечая, что он отклоняется от пути, а потом, заметив это, спрямляет их, некоторое время двигается прямо, а потом опять начинает отклоняться.

2

Олав Великий — норвежский король, живший в X веке, потомок Гарольда Гаргафа. Предводительствовал в набегах викингов на Англию, Ирландию и Францию. С 995 г. насаждал христианство в Норвегии.