Мичмана осторожно подняли на борт и уложили на палубе у ходовой рубки. Рядом с Клецко уселись Катя и Восьмеркин с автоматом. Тут же Чижеев сложил холстину и придавил ее большим камнем, обмотанным тонким пеньковым тросом.

В пещере остались нести вахту и охранять пленного корветтен-капитана Нина и Калужский. Витя был в шлюпке. Ему очень хотелось в поход, и он сказал Тремихачу:

– Шлюпку я привяжу под скалой. Разрешите идти помощником с вами?

– Здесь и так хватает сумасшедших, – строго ответил Виктор Михайлович. – Неси внешнюю вахту. Когда увидишь, что мы возвращаемся, мигни фонариком. Опасность – красным, спокойно – зеленым. Ясно?

– Ясно.

– Можно запускать двигатель, – сообщил Чижеев, становясь к штурвалу. – Пойду на средних.

– Нелепую вещь мы затеяли, – хмуро сказал Тремихач. – Идем на рискованную прогулку. Не лучше ли в бухточке дождаться неизбежного? Мичману ведь все равно, лишь бы море было.

– Нет, мы дали слово сходить с ним в открытое море. Нужно уважить последнюю просьбу.

– Смотрите, пеняйте потом на себя. – И, продолжая еще что-то ворчать, он протискался в машинное отделение. Там вспыхнул голубой свет. Вскоре послышалось жужжание мотора и заработали бортовые двигатели.

Сеня натянул на голову шлем и дал малый ход.

Ночь была темной. Только две крошечные звездочки мерцали в недосягаемой высоте. Почти все небо затянули неспокойные кучевые облака.

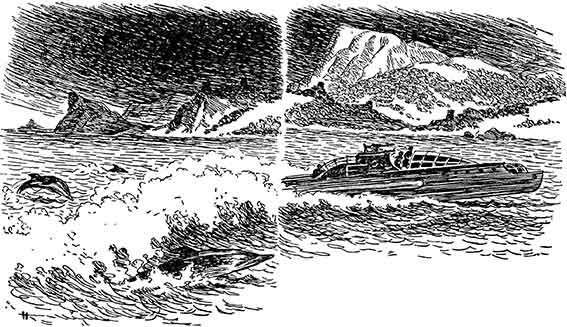

Катер с приглушенными моторами выскользнул из бухточки и пошел в тени нависшей скалы. Море дышало спокойно, оно лишь глухо рокотало и пенилось у камней. Где-то вдали, за мысом, лениво взлетела бледная осветительная ракета. И опять кругом наступила зеленовато-синяя мгла.

Чижеев развернулся влево и перевел рычажок телеграфа на «полный вперед». Катер дрогнул, набирая скорость, приподнялся на редан[8] и, разбрасывая воду, помчался в безбрежный простор.

Дрожа всем корпусом, поднимая рой брызг, катер несся, словно заколдованная птица, которая, широко распластав объятые серебристым пламенем крылья, не могла оторваться от волны, не могла взлететь.

Эта живая дрожь судна, вихрящийся ветер и холодные брызги вывели мичмана из забытья. Он захотел приподняться, но не смог и начал искать рукой опоры. Восьмеркин, поняв желание обессиленного боцмана, быстро скомкал свой непромокаемый плащ и подложил его под спину Клецко так, что старик оказался в полусидячем положении.

Мичману показалось, что катер, звеня, летит между звездами и водой в зеленой мгле. Надоедливая зудящая боль в груди и в изувеченных руках прошла, наступило блаженное спокойствие. «Всему конец». Ему захотелось в последний раз надышаться морем, всем своим нутром ощутить его бодрящую свежесть. Он раскрыл рот, пытаясь как можно больше глотнуть воздуха, и… захлебнулся ветром. Тугой ветер забил дыхание, заполнил и, казалось, разодрал легкие. Старик схватился забинтованной рукой за грудь.

Заметив неладное, Восьмеркин бросился к рубке и закричал Сене:

– Сбавляй ход!.. Мичман кончается!

Катя при свете карманного фонарика привела мичмана в чувство, закутала потеплей и еще удобней устроила опору для спины.

Палуба уже не вибрировала, катер спокойно и легко рассекал воду, оставляя за собой сияющий след.

Восьмеркина радовало блаженное выражение на лице боцмана. Степан несколько раз украдкой наводил на него приглушенный свет фонарика и про себя отмечал: «Оживает… Вроде веселеет. Может, спирту ему предложить?» Он, на всякий случай, захватил с собой небольшой пузырек медицинского спирту.

– Савелий Тихонович, – с опаской глядя на Катю, шепнул Восьмеркин на ухо больному. – Может, для согрева… имеется спиртик медицинский.

А кто из старых боцманов когда-либо отказывался в ночном походе от хорошего глотка крепкого чая или спирта? Клецко, в знак согласия, мотнул головой.

Восьмеркин зубами вытащил пробку из пузырька, затем, будто укутывая больного, заслонил его от Кати и сунул из рукава под боцманские усы стеклянное горлышко. Клецко хлебнул два раза. Спирт был неразведенным, у старика заняло дыхание. Он раскрыл рот и замахал руками.

Увидев, что мичману опять плохо, девушка вскочила, но боцман жестом остановил ее.

Море было на удивление спокойным и чистым. Какие-то лучистые струи пробегали на его глубине, озаряя серебристо-зеленоватым светом бездонную пучину. Восьмеркин взглянул на горизонт, и ему вдруг показалось, что прямо на катер устремились три торпеды. Он ясно видел огненно-голубые полосы, несущиеся наперерез курсу. Степан только собрался было закричать об опасности, как заметил всплеск, затем излом одной из полос и понял, что это приближается стайка безобидных дельфинов.

– Товарищ мичман, к нам пристраиваются три дельфина. К чему бы это?

– К счастью, – ответил Клецко окрепшим голосом. – Если дельфин с огоньком идет, – значит, можно разгуляться… Впереди чисто – ни рифов, ни мин, ни подводных лодок…

Дельфины, стремительно волоча за собой фосфоресцирующие шлейфы, раза три пронеслись под килем катера, прошли, поблескивая животами, вдоль борта, бултыхнулись, резвясь, впереди и так же внезапно, как появились, исчезли. На море словно стало темнее.

– А вот это не к добру, – пробормотал Клецко, с опаской поглядывая по сторонам.

Восьмеркин прошел к Чижееву и весело сказал:

– Может, повернем? Старикан вроде оживает, к дельфинам уже придирается. Я ему спирту дал.

– Ты с ума сошел! – зашипел на него Сеня. – Доконать хочешь? Он едва дышит. Ты и сам-то никак…

– У-гу!.. докончил.

– Жаль, что боцман болен, он бы тебе докончил! – рассердился Чижеев. – Разговаривать с тобой противно.

Резко переложив руль, он прибавил скорости.

– Ну и не надо, – ответил Восьмеркин. – Я лучше с Катей поговорю.

Но девушка была неразговорчива. Ее укачивало даже на легкой волне. А теперь, когда катер, кренясь, стал описывать дугу, Катя с трудом сдерживала подступившую тошноту.

Степана обидело ее молчание. Тяжело вздохнув, он сел в одиночестве у среза[9] и засвистел.

Перед утром темнота еще больше сгустилась над морем. В небе исчезли последние звезды. Подул влажный ветер, стало холоднее.

Клецко беспокойно заворочался и вдруг рявкнул:

– Восьмеркин! Как вахту несешь! – в голосе его чувствовалась тревога. – Видел за кормой неизвестный огонь?

– Огня вроде не было. Мерещится, видно; от брызг такое бывает.

– Я тебе покажу – брызги! Глядеть лучше!

Восьмеркин, напрягая зрение, стал всматриваться в темноту. За кормой он ничего подозрительного не заметил, зато вдали, справа по носу, увидел едва белеющие буруны. В это время и слева за кормой, как от ракеты, осветился клочок неба: где-то очень далеко замигала зеленая точка.

«Попались, – подумал Восьмеркин. – Катер в строй чужих кораблей влетел».

– Ну, что? – окликнул его боцман.

– Вижу торпедные катера справа по носу! За кормой неизвестные корабли требуют опознавательный.

– Вот и померещилось! – зловеще сказал Клецко. – Все на свете прозеваете без меня. Помоги пройти к рубке.

Восьмеркин, ругая себя на чем свет стоит, подхватил старика под мышки, почти на весу перенес его к рубке и усадил рядом с Сеней.

– Давай ход!.. Удирать надо! – заорал он.

– Да погоди ты! Не кричи на ухо! – досадуя, остановил его Клецко. – Далеко удерешь теперь, когда спереди и с кормы торпедные катера идут. Погляди: не продолжают ли они требовать опознавательный?

Восьмеркин взглянул в бинокль.

– Требуют.

– Что за сигнал?

– Вроде нашего «како».

– Всмотрись получше.

Клецко поднялся и сам оглядел горизонт. Теперь он ясно видел далекие буруны справа и настойчивое мигание слева. Корабли заметно приближались, они нагоняли катер. «У нас даже паршивой пушчонки нет, – озабоченно думал мичман. – Пулеметик поставили… Что с ним сделаешь?»